- 2012-06-18 (月) 14:00

- 裁判資料

元検察官・土本武司 筑波大学名誉教授の証言

2011年10月12日、初めて絞首刑の残虐性が争点になった大阪の裁判員裁判で、元検察官・土本武司筑波大学名誉教授が証言しました。

同教授は絞首刑の執行に自ら立ち会った経験から絞首刑は残虐な刑罰に限りなく近いと述べています。

平成21年(わ)第6154号 証人尋問調書

主任弁護人

証人は鑑定証人的なかたでいらっしゃいまして、正確性を期するために、御自分で年月日等も含めメモされたものをお持ちです。それから、執行に立ち会われた際の自ら記録されたものをお持ちです。それらを参照することはほとんどないとは思いますけれども、その許可をお願いしたいと思います。事前に検察官に申し上げております。

裁判長

特によろしいですか。

検察官

はい。

裁判長

では、必要があれば見ていただいても結構です。あと、示されたものは調書に添付しておきます。

主任弁護人

(略)

調書末尾添付の資料2を示す

それでは、まず、絞首刑についての先生の意見の結論部分をお聞きしたいと思います。最初にてすね、先生、憲法と死刑についての考えをお聞かせ願えますでしょうか。

憲法31条を御覧ください。「何人も、法律に定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定されております。この規定の反対解釈、つまり法律の定める手続によるならば、死刑を含めた刑罰を科すことができるという解釈が成り立つわけであります。しかしながら、法律の規定さえあれば、いかなる方法の死刑の執行であってもいいのかという次の問題が出てくるわけでありますが、それにつきましては,法による執行であっても許されるものと許されないものがある。その許されないものは何かというのは、憲法36条を見ることが必要であります。「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」という絶対にという表現の下の規定があるわけでありますので、言わば許されるか許されないかの分水嶺となるのが、あるいは歯止めになるのがこの残虐という概念であるということになります。ですから、具体的な執行方法が残虐であるかどうかにつきましては、十分、慎重に検討する必要があります。

これまで、我が国でその十分な検討はなされてきたんでしょうか。

日本におきましては、特に死刑問題、取り分けその執行間題につきましては,密行性が強調されてきただけに、ほとんど今申した検討がなされてこなかったと言っていいかと思われます。裁判員制度が始まり3年目を迎えようとしている今日、この問題につきまして、当法廷が裁判員のかたがたを含めたところの審議を行われるということにつきまして、誠に結構なことである、大変有意義なことであろうと考えております。

先生は我が国の死刑の執行方法である絞首刑が残虐な刑罰か否かについて、どのような意見をお持ちですか。

限りなく残虐に近いものであるという思いを抱いております。

調書末尾添付の資料3を示す

我が国の判例がどうなっておるかというのを、簡単に御説明いただけますでしょうか。

それにつきましては、「最高裁大法廷の昭和23年3月12日判決」、これを見ていただければと思います。「死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰と言わねばならぬから、将来若し死刑について、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは正に憲法36条に違反するものというべきである。」という判示がなされているのであります。この判決につきまして、私は2つの点で問題視すべきものがあろうかと思います。1つは、全体的にこの「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで」といったものを残虐な執行方法の例示としてあげているのでありますが、そこには見せしめといいますか、見た目を中心とした判断がなされているように思われます。もとより、見た目の残虐性、判断も重要の1つではあろうかと思いますが、まずもって、残虐性の判断にとって重要なのが当該受刑者の肉体的、精神的苦痛、それから、身体的損傷の有無といったものが検討材料とされるべきであろうかと思われます。第2には、この火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでを挙げることによりまして、結論的に、この絞首刑はその残虐性のあるものから除外されている判断がなされているわけでありますが、この判決がいう、時代と環境におきまして、時代と環境という限定付きの判断をするとこういう結論になるということであろうかと思われますが、我が国の場合、この明治から昭和20年代には、確かに絞首刑は必ずしも残虐な刑罰ではなかったかもしれませんが、しかし、現在の文明レベルでは同一の判断を経験してはならないと考えられます。

調書末尾添付の資料4を示す

この件と先ほど示された憲法36条による残虐というのは、どういうことをいうんでしょうか。

これにつきましても、最高裁の判例があるわけでありますが。昭和23年6月30日の大法廷判決を御覧いただきますと、ここに残虐な刑罰の定義がなされております。そこでは「不必要な精神的・肉体的な苦痛を与えたり、その他人道上残酷と認められる刑罰」ということであります。その結果として、当時のこの昭和30年代における最高裁の判断としましては、我が国の絞首刑というのが残虐ではないという結論に達するわけでありますが、2つの点で問題があろうかと思います。

それは先生、先ほどおっしゃっていただいたのでいいわけですか。

はい。

次に、6月30日の判決について、先生に今説明していただきましたけれども、先生御自身の御説明をいただきたいんですが、残虐か否かはどのような観点から見ればいいんでしょうか。

最高裁ではこういう定義をしたんでございますけれども、この定義は間違っていないと思いますが、そこヘアプローチするための方法としては、次の3つが必要ではないかと思われます。

調書末尾添付の資料5を示す

「残虐か否かの3つの観点」と題するメモを示します。

はい、お願いいたします。それは先ほどもちょっと触れましたが、1つ目には、医学的見地から見て、死刑囚本人に不必要な苦痛を与えるものであるかどうか、こういう観点からの検討。第2に、不必要な身体の損傷を生ずるかどうか、第3に、一般人の心情において惨たらしさがあるかどうか、これが先ほど来いう、外観からの判断材料ということになるわけでありますが、私としては、最高裁の精神をくんで、この3点からのアプローチが残虐性判断の要素として適当ではないかと思います。

この3点の観点から残虐性を判断された場合に、現在、我が国で行われてる絞首刑は憲法36条に違反するかどうか、それについての先生のお考えをお聞かせください。

結論的に先ほど申しましたが、現在の我が国の絞首刑制度というのは、残虐性に限りなく近いものではないかと思われます。

ところで、その絞首刑が残虐な刑罰か否かが争われた事件の最高裁判決は憲法36条に違反しないと、こう判断していたのではないでしょうか。

はい。確かにそうでありますけれども、それはそういう判断がされた時期と、今日、現代との区別を厳正に行った上での判断でないといけないと思うんですが。

調書末尾添付の資料6を示す

じやあ、最高裁の判例で、御説明願いますでしょうか。「最高裁判所大法廷昭和30年4月6日判決」をパネルに示します。

この昭和30年判決におきましては、「現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国が採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認めらない。」という判示がなされているのであります。しかしながら、歴史上ある時期に考えられた真実、特に科学的な真実とされていたものが、後の科学によって誤りだとされることは他にも例は多数あるわけであります。自然科学上の真実であるから、確固不動、世の東西を問わず動かざるものであるということはあり得ないわけであります。例えば、DNA鑑定も最高裁によってその妥当性が肯定されたにもかかわらず、その後、足利事件によって根底から覆るということも起きてきておるわけでありますので、この30年判決が出た時点において、これが妥当性を持ったとしましても、今日、それがなお妥当性が維持されているという判断は早計にすぎようかと思われます。

この昭和30年4月6日判決の記録を見ましても、科学的な証拠かあるようには思われないんですけども、時期的には、その前にいわゆる古畑鑑定というのが出ておりますですね。

そのとおりでして、当時の我が国の法医学の最高権威者といわれていた古畑博士のこの問題に関する鑑定書が、他の事件であるわけであります。それは確か、昭和27年の鑑定書であったと思いますが。

調書末尾添付の資料7を示す

それでは次に、古畑博士の鑑定について御説明願います。

この鑑定によりますと、3つの要素を示すことによって、我が国の方法は違憲ではないという判断が示されております。まず第1に、瞬間的に意識を失う。ロープが首に掛かって、体重でつり下げられた状態になったときに、瞬間的に意識を失う。第2に、屍体に損傷を生じせしめない、先ほど私か申しましたこの不必要な身体の損傷が生じないということですね。それから、第3に、最も苦痛のない安楽な死に方であるということから、我が国の絞首刑は残虐ではないという判断がなされているのであります。

この鑑定は正しいんでしょうか。

はい。この27年から30年にかけての頃には、これが妥当性を持つものとして取り扱われたようでありますが、昨日私も傍聴席で拝聴しましたが、ラブル博士の御研究の結果からいたしますと、これが正しくないという判断がなされ、このラブル博士らの御見解を今日正当視すべきではなかろうかと思います。

調書末尾添付の資料5及び資料7を示す

先生が先ほど言われた残虐か否かの3つの観点をおっしゃっていただきました。それに照らして、現在我が国の絞首刑をどう評価するかというのを御説明願いますでしょうか。

まず、1番目の不必要な苦痛を与えるか否かという観点につきまして、古畑鑑定によりますと、今言いましたように、瞬間的に意識を失っているんだから、痛いとかかゆいとかということを本人は感じるいとまがないというほど意識の喪失というものを重視された判断でありますが、そもそも第一にこの点が問題であります。ラブル先生たちの御研究の結果からいたしますと、最低、どんなに短くても5秒から8秒は意識喪失状態ではない、意識喪失伏態でない状態が続けば続くほど、その間の苦痛はすさまじいものがあろうかと思われるということで、第1のこの古畑鑑定の判断は排斥されることになるのではないかと思われます。

先生の3つの観点の2番目に即して、御説明をお願いします。

2番目が特に問題であろうかと思われます。実は私ども、そして恐らくは多くの人たちが同じ思いだったと思うんでありますが、絞首刑というと、首にロープが掛かって、床板が外されて、床下につり下げられる状態になる。そのときに加わった首への力によって息ができなくなる、そういう生理的なメカニズムに基づいての死への導入であるという判断が一般的ではなかったかと思われます。私も最近までそうでありました。ところが、昨日ここで証言がありましたように、何と頭部離断、首が引きちぎられてしまうという事態が現にあり得るんだということ、これがヨーロッパにおいても実例が何件かあり、我が国におきましても、その実例を取り扱った法医学者による報告がなされてるということであります。何と恐ろしいことじゃないでしょうか。それも全部離断は、つまり、頭部と体が真っ二つに切れる場合もあれば、半離断、右又は左だけ切れる場合、あるいは頚部臓器、中だけ切断されて、不思議に外の皮膚部分は異常がない、あるいは引っ張られた形になってるだけで、大きな異常が見られないという、様々な状況下において、いずれにしましても、離断という空恐ろしいことが現に行われているのだということ、多くの人は私を含めて、そういう事実を知らなかったんではないかと思われます。

その次の3つの観点の3番目に照らして、いかがでしょうか。

これは後に述べますように、私は検察官在勤中に死刑の執行指揮をして、執行の立会いをした経験があります。そのときの状況は後ほど述べさせていただく時間があろうかと思いますが、いずれにしても、正視に耐えません。この惨めったらしい状況というものを、これは否定することができないものであろうかと思います。

惨たらしいという趣旨でよかったですかね。正視に耐えなかったとは。

そうです、はい。

調書末尾添付の資料2を示す

ここで、絞首刑の法的な根拠について、ごく簡単にお尋ねしたいと思います。そもそも死刑に関する我が国の憲法はどうなっているかを、もう一度簡単に御説明願えますでしょうか。

憲法31条の関係では、死刑制度そのものを認めることも、法律の規定さえあれば差し支えないとされている。しかし、 36条の関係ではその法律の規定が残虐なものを認める内容であるならば、絶対にこれは許さないという形で、違憲だという定め方をしている。つまり死刑制度そのものと執行の方法とを、憲法が分けて規定をしてるんじゃないかと思います。

そうすると、執行の手続に関しては、どういう定めが必要なんでしょうか。

残虐でない執行のやり方を定める必要があるということですね。

法のレベルとしてはどうなんでしょうか、法規のレベルとしては。規則でいいんでしょうか。

これはもう明確に法律という形式を取っていなければなりません。かつて古くは、一時、執行官の方の準則で足りるような感じの規定の仕方がなされた時期かおりますが、少なくとも、今日の憲法下におきましては、そういうものでは足らないわけで、明確に国会の議決によるところの法形式を取っていなければなりません。

その法律と36条の執行との関係はどうなるんですか。その法律はどんな法律でなければならないということになるんでしょうか。

もう一度お願いします。

その法律は、先生がおっしゃったその残虐でない、残虐であってはならないという36条との関係では、単に法律があればいいということではないわけですね。

残虐でない内容を持った、残虐でないことを担保するような法形式でなければならないということですね。

それでは、執行についてもそういうものが必要だということですが、その執行方法のどのような事項について法的な根拠がいるんでしょうか。

執行に関しましては、2つの面に分析できるのではないかと思います。

調書末尾添付の資料8を示す

先生が、御説明いただけますでしょうか。

大きくいって、死刑執行の法律的側面と、死刑執行の事実的側面に分けることができるかと思われます。私が分けただけのことですので、権威のあるものとは言えませんが、前者の法律的側面の内容としましては、死刑囚の処遇、死刑執行の命令者が誰で、指揮者が誰であるか、執行の時期・場所はどうか、立会人、執行記録などがその対象となります。そして、それを規定しているのが、我が国の場合刑法11条ですが、刑事訴訟法475条以下、それから刑事収容施設法178条以下等であります。そして、この執行の事実的側面につきましては、刑具の構造、刑具の使用方法、被執行者の身体の取扱方法、これらが死刑執行の事実的側面の対象となるものであります。この事実的側面のところが重要でありますが、これを規定しているのが、我が国の場合、何と明治6年であります。明治6年の太政官布告65号というのがあるわけですが、この太政官というのは当時の最高行政執行機関で、今日のような三権分立が明確になっておりませんので、ほとんど行政上の最高機関といいつつ、三権全てを掌握していたといってもいいわけであります。それが布告、今日の公布したところのものがこの65号という形でありまして、後にも振りますけれども、この明治6年に今日では法律としての効力かあるかどうかすら疑われるような太政官布告という形で、死刑執行の最も基本的な事実的側面を規定しているのでありまして、全体としてばらばらな関係法令に規定が置かれているということ、これが1本の法律にまとめられる必要がありましょうし、法律としての効力があるかないかすら問題となるような古いものではなくて、明確に国会で制定した法律という形式によるものであることが必要であるように思われます。

調書末尾添付の資料9を示す

次に、明治以降の我が国の死刑執行がどのような変遷をたどったかについて、これもごく簡単に説明していただけますでしょうか。

ここに明治以降の死刑執行方法に関する法令の変遷が記載されておりますが、まず明治元年の仮刑律、一番最初は刎、斬、刎というのは首をはねるというわけでありますが、斬は袈裟懸けに斬り殺すというわけでありますが、その方法が取られ、それが絞、つまり絞殺、それから刎、梟、はりつけといったものに変わってまいります。明治3年になりますと、新律綱領の上での絞柱式絞首刑が導入されます。それから、後で絞柱式がどんなものか説明させていただく機会があろうかと思いますが、いずれにいたしましても絞柱式ですと、死刑の目的を達するまでの時間か掛かりすぎる。したがって、また、受刑者の苦痛が大きすぎるということから、時間を短くし、苦痛を軽減させるための方策といたしまして、明治6年、絞架式絞首刑が導入されるわけであります。今申したように、新律綱領における絞柱式のやり方のマイナス点を打破するために明治6年、太政官布告65号によって、絞架式が採用された。そして、明治15年には、今からいえば旧刑法が施行されまして、死刑の執行方法としては絞首刑のみということになりまして、以後、今日までに及んでいるということであります。

先はどの御説明で答えは出ているのかもしれませんけれども、死刑の執行方法ということに関しては、どれが一番重要なんでしょうか。

太政官布告第65号、明治6年のものでありまして、これが今日の死刑の事実的側面における唯一の法的根拠とされております。

調書末尾添付の資料10及び資料11を示す

それでは、次にその太政官布告を示します。法壇に向かって左側に原本、右側に現代語訳を付けさせていただきました。現代語訳の方で、先生、御説明願いますでしょうか。

「およそ絞刑を行うには、まず、両手を背中で縛り、紙で顔面をおおい、引いて絞架に登らせて、」、「引いて絞架に登らせて」というところを御注意願いたいんですが、つまり、当時は2階部分で、2階部分から1階部分につり落とすというやり方であったわけでありますね。

調書末尾添付の資料12を示す

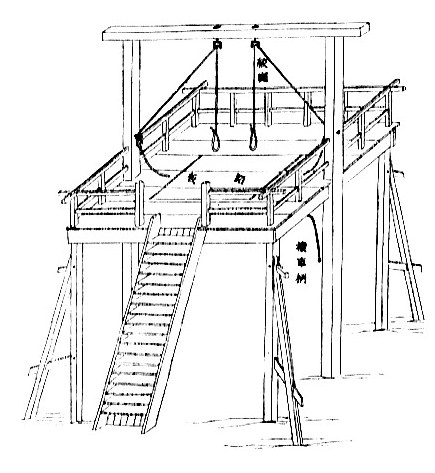

それでは先生、ここで図面をお見せいたしますので、今の御説明をもう一度お願いします。太政官布告65号の絞架図を示します。

これは絵が書いてありますが、これは単なる絵ではありませんで、今の明治6年太政官布告65号の中身の一部を構成してるわけであります。当時、これによらなければ、死刑の執行をしてはならないという意味を持つ法的拘束力のあるものでありました。それで、ここに階段がございます。時々、人は13階段だなんていうことを言う人がいますが、それは冗談でありまして、13ぽっちではないわけですが、いずれにいたしましても、ここへ上がらせて、ここに2本のロープが垂れ下がっておりますが、今日では、これは1本だけが多いようでありますけど、とにかく、この先端にあるロープの輪に本人の首をかけまして、ここにあるハンドルを引きますと、この受刑者が立っている床板が開く。それで、すとんと下へ落ちる。落ちるけれども、その足の先端は地面には着かない。約1尺、30センチ離れて宙吊りになるというやり方。もともとはイギリスで開発されたと聞いておりますが、そういうものでありますね。これは読めなくてもお分かりいただけると思います。

調書末尾添付の資料11を示す

その後、この太政官布告65号の規定にどのような改正というか、変化、改訂がありましたでしょうか。

細かいことを言いますと、この紙で顔面をおおいといっておりますが、これは紙が白布にあるときから変わってきてしまうということがあります。しかし、それは小さなことですが、このおよそ2分か経過した後、つまり、歯車の柄を引いて、踏み板が外れて開いて、すとんと落ちるときから2分経過した後に死亡を確認するという規定になっておったんでありますが、その2分か、その後5分に変更されております。恐らく2分では、確実に死亡したかどうかの確認がしにくい事情があったのではないかと思われます。そして、何よりも大きな変化というのが、この2階部分から1階部分に下ろす屋上式であったわけですが、あるときから1階部分から地下へ下ろすという、屋上式ではなくて地下方式に変わってしまった。これはどうやら、この階段を上らせるときに、やはり覚悟をしていたとしても、死刑囚としては、最後の最後ということで、ここで非常に抵抗する人が続出してきたという事情もありまして、登らせないで、執行室と同一の平面を横に移動さえすれば、執行することができるような方法に改善するために、2階方式じゃなくて1階方式に変えたということであります。これは、かなり大きな変更でありますから、私はやっぱり法改正の手続を取らなきゃいけなかったんじゃないかと思うんでありますが、どうも、どれを調べても、そこの部分を、この65号を改正する手続が取られた形跡が見当たらないんですよね。

今お示しいただいた布告65号で改正をするということは、明文化されておるのはどの部分なんでしょうか。

この2分が5分に変わったという部分だけは、明文による変更であったということですね。

そうすると、それ以外は、いつ、どのようにして変更になったのかっていうことは明確でないということになるんですか。

明確ではありません。少なくとも、私か調べた限りでは分かりません。

それでは次に、先生が絞首刑の残虐性、あるいは絞首刑そのものについて、深くお考えになられるようになったそのきっかけについてお尋ねしたいと思います。まず、先生は死刑についていつ頃から関心を持つようになったんでしょうか。

大体、司法修習生になる前ぐらいからかと思います。

どのようなお考えをお持ちだったんでしょうか。

当時、先ほど申しましたように、新派刑法学のME先生のところで書生のような、助手のようなことをやっておりました関係上、御承知のとおりM先生は、刑法理論において、主観主義刑法理論、刑罰論において、教育刑論を主張されて一世を風靡されたかたでありますが、やはりその影響を多分受けまして、教育刑論を取る以上、当然死刑は廃止すべきだということになりますので、そういう立場を当初は取っておったわけであります。

裁判員のかたもおられますんで、教育刑であれば、なぜ死刑廃止ということになるのかだけ、簡単に御説明願えますでしょうか。

教育刑に対する言葉は応報刑であります。犯罪に対する応報であるなら、当然、死刑は肯定されるということになりましょう。しかしながら、刑は教育であるという考え方に立てば、その教育の対象となる人をこの世から抹殺してしまえば、これは教育にならないわけであります。

その先生のお考えは、その後、どのように変わったんでしょうか。

申し訳ありませんが、その後、私は検察官になりました。犯罪を憎むという内容を持つ職場に入ったわけで、次第次第にそういう思いが強くなりまして、死刑についてはそれを肯定、しかも、仕事をしながらの勉強をした者といたしまして、言わば、強い死刑存置論の仲間に入ったということであります。

先生御自身が死刑事件に検察官として関わられたのは何件ありますか。

1件であります。

どんな事件だったんですか。

これは公刊物にも出ましたので、申し上げていいと思うんでありますが、長谷川事件と通称言っております。

調書末尾添付の資料13を示す

長谷川事件と題するパネルを示します。先生、お願いします。

昭和41年に、東京の郊外で発生した強盗殺人事件、警視庁から第一報、通報を受けました私は直ちに現場に急行いたしました。すると、被害者、その一家の主婦のかたでありますが、血の海の中に倒れて、事切れておりました。その有様を見たときには、これはもう犯人を一刻も早く検挙して、厳しい処分を加えるべきだと思ったわけであります。幸いにも、数日後に犯人は検挙、そして、全面的に認めて争いがありませんでしたので、審議も早く進みまして、同じ年の11月、つまり5か月ぐらい後には既に第一審の判決、死刑判決が出たわけであります。で、翌年には控訴審の控訴棄却、さらにその翌年には、上告棄却で死刑確定という、迅速裁判という観点からすれば、誠に早い、理想的な審議が進められたのでありますが、一方、この被告人に対して、果たして適切な裁判であったかどうかは反省する余地のあるケースであるように思われます。そして、判決確定後、3年後、これも現在の執行状況からしますと、早い執行でありますよね。3年ぐらいで執行される、昭和46年11月9日、死刑が執行されたという、そういう内容のケースであります。

このケースで、先生は捜査検事として、どのような求刑意見をお付けになったんでしょうか。

死刑求刑意見を、求刑意見として付けました。

捜査と公判は分かれておったんですかね。

はい。捜査・公判が分かれておりまして、私は捜査検事としてであります。したがって、起訴によって事件は公判部の方に移りましたので、現実に求刑したのは別の公判部検事であります。

その前に、捜査に当たられた検事として、死刑の意見を付されたということでしょうか。

はい。極刑でありますから、その求刑を決定すること自体について、主任検事、私だけの意見ではなくて、上司との協議の上で決めたわけではありますが、いずれにしましても、その死刑求刑に私も関与いたしました。

この41年5月21日から、絞首刑が執行された昭和46年11月9日までの間に、何があったんでしょうか。

今申しましたように、起訴後は、事件は公判部の手に渡りましたので、直接関与はしておりませんでしたが、41年11月28日に一審判決が出た後に、被告人から手紙が来るようになりまして、私との間で文通が始まりました。

最初にどんな手紙が来たんでしょうか。

一番最初、この差出し名を見たときに、住所地が拘置所になっている。それから、別に仮名を使われてるわけではない、長谷川って本名で参りましたので、瞬間、私はこれは自分を死刑に追い込んだ元凶である土本検事に対する怨嗟の、恨みの言葉か、若しくは逆に助命嘆願の意図によるものであるかという思いを持ちましたんですが、実際はそうではなくて、普通のありきたりの、いってみれば年賀状的なものでありました。1回目はそうであったわけですが、その後、文通が交わされることになり、最終的には9回にわたるわけでありますが、だんだんにこの、私が彼の手紙の中に深いものを感じてのめり込むようになりました。というのは、もちろん先ほど申したように、怨嗟の言葉、助命嘆願の言葉は最後までありませんでしたが、あったのは、刑務所当局が本人に渡した小鳥、彼の場合は文鳥でありますが、文鳥を大変かわいがってあげる、その文鳥のしぐさ、水浴びをしたり、餌をついばんだりするというしぐさを丹念に観察して、それを文章に表すということが中心となった手紙、あるいは窓の外のからすとすずめとの争い、戦いの有様をやはり丹念に淡々と表示していく、その淡々と表示している中にありまして、過去の自分に対する後悔の念、反省の気持ちというのがじわじわじわっと行間にしみ出ている感じでありまして、私も物を書くことに関心があった者といたしまして、こんなすばらしい文章が書ける人が、何であんな大罪を犯したんであろうかという思いに駆られたのであります。

全部で何通の手紙がきたんでしょうか。

全部で9通でありました。

最後の手紙はどんな手紙でしたか。

それまで、今申したように、淡々としてではあるけれども、文章の量が多い、ですから、書かれてるペーパーが、便箋が5枚から10枚といった分量のものでありましたので、封筒を受け取ったその瞬間にその分厚さというものが分かるわけですよね。ところが、一番最後のは大変薄っぺらいんです。で、はっと予感がいたしまして、急いで開封いたしましたら、案の定たった1枚、そこには「とうとう逝くことになりました。」逝くという字はちゃんと逝去の逝という字が書かれてありました。「お世話になりました。さようなら。減灯後」、減灯後というのは、ライトを刑務所は一定の時間になると消すわけでありますが、彼のように翌日執行されるという死刑囚について、最後の手紙を完成させるまでの間、この電気を消すことはしないで、ただ、光量を減量するという措置を執られた後の手紙だということがそれで分かったわけであります。早速、拘置所へ照会しましたところ、昨日執行しましたということでありました。

長谷川さんからの手紙を通じて、先生は死刑について、どのような気持ちを持つようになられたんですか。

今申しましたように、事件発生当時は被害者の血の海の中に倒れている無残な姿を拝見して、犯人は厳罰に処すべきだという思いを強くしたわけでありますが、そして、それは一審判決、控訴、上告と経て、判決が確定したときまで続いたわけで、決して死刑判決が不当だとか、過度に重いというような思いを持ったことはありません。ところが、今申した、その文通が始まりまして、その手紙のもたらす彼の生き様と申しますか、回を重ねるごとに何か、決して大げさに申し上げてるわけではなくて、神様、仏様の境地に彼が近づいてるんじゃないかという思いを抱くようになりました。そうすると、彼を、そういう神・仏のような心境になった者を刑場に連れ出す必要があるのだろうかという自問自答をするような事態が起きてきたわけであります。

具体的に、長谷川さんを救おうとされたことはあるんでしょうか。

結果として失敗しましたから、余り言いたくはないところでありますが、何とか救えないものかという思いになりまして、現行法上、もしできるとするならば、それは恩赦の措置であろうというふうに思いまして、当時の上司に相談したわけであります。上司の方もしばらく考えさせてくれということで、数日間だと思いますがたちまして、返事としては、やはりできないと、検察官が自ら請求して死刑判決を得た以上、得たものについて、その判決が確定した死刑囚に対し恩赦の措置を執るといった手続を検察官が取るということは筋が通らないと。言われてみればそのとおりであります。いずれにしましても、当時組織で動いていたわけでありますので、やむなくそのままになったのであります。恥ずかしい話で。

次に別のことをお尋ねします。先生は絞首刑の執行に立ち会われたことがありますでしょうか。

はい。1回あります。

それはどういうことをしておられる、役職としてはいつのことなんでしょうか。

高等検察庁検事の当時でありました。

場所はどこだったんでしょうか。

公務で行ったことですから、差し支えないと思いますが、差し障りのある関係者がいらっしゃると困りますので、できればそれは勘弁していただきたいと思います。

いずれにしても、拘置所でですね。

はい、拘置所であります。

どのような経緯で立ち会うことになられたんでしょうか。

それは高検検事としての仕事の一環として、上司からの下命によったんだと。ただ、私の中ではですね、私の中では、先ほども申しました長谷川君の事件が、刑が執行された後も心の底にいつまでも残っておりましたから、恐らく私としては、長谷川君の最後を見届けたいという気持ちがあって、その延長線上に、長谷川君ではないけれども、死刑の最後の有様というものを見届けようという気持ちがあったんではないかと思います。

立会いの日の出来事を次にお尋ねします。誰と一緒に拘置所に行かれたんでしょうか。

検察事務官であります。

何時頃、拘置所に着きましたか。

予定よりも少し、いささか早く出掛け、いささか早く着きましたので、確か、午前7時40分頃であったと思います。

行って、どこでお待ちになったんですか。

拘置所所長室に案内されて、出勤してまいりました所長と一緒にそこのソファーで待機いたしました。

その部屋の中の様子を教えてください。

所長用の大きな机がありまして、その机の上に電話機があり、その電話機のすぐ近くに総務部長が直立不動の姿勢で立っていたことを覚えております。

それからの出来事をお話しください。

間もなく、電話が鳴ります。それを総務部長が取ります。それで、ソファーに座ってる所長の方に向いて、頭でうなずくようにして、合図をいたします。そうすると、所長の方は用意ができたんだという趣旨だということはくみ取ったらしくて、私に向かって、それではお願いしますと言って立ち上がったので、私もそれにつられて立ち上がって、一旦オフィスから屋外へ出ます。そして、拘置所内のある一隅に設置されている刑場へ徒歩で向かいました。

その刑場のどこに入られたんでしょうか。

まず、正式には祈祷室というんでしょうか、当時、我々は仏間と言っておりましたですが、仏間へ入りました。

どのぐらいの広さのところですか。

大して広くありません、6畳間ぐらいだったと思います。

仏間に入ると、どんなことがあったんでしょうか。

祈祷師、仏教の祈祷師、つまりお坊さんが二人おりました。

部屋の中は、何がありましたか。

正面に仏像が飾った、言わば仏壇が置かれてありました。

この仏間で僧侶のかたがお二人と先生と、検察事務官も入るんですか。

はい。

その4人でお待ちになったんですか。

はい、総務部長も入ったと思います。

それから、その仏間であったことを教えてください。

そこへ小柄な一人の男、Aさんとしますと、Aさんが刑務宮に連れられて入ってまいりました。この人がその日に執行される受刑者であったわけであります。

どうぞ、説明してください。

僧侶が読経を始めました。しばらくしてから、Aさん、あなたもどうぞと言って、焼香を促しました。彼は焼香をしました。私もそれまで座っていたのを立って、彼に並んで、あるいは従って、焼香をしました。妙な気分ですよね。焼香というのは、もう亡くなったかたに対して、普通行うのであって、今私がしてるのは、隣にいる生きてる人に、間もなくあの世へ行くであろう人のための焼香でありますので、妙な気分であります。さらにそのとき、6畳間という狭い場所でありますから、私の右肩と彼の左肩とが互いに触れる。温かいんですよね、正に生きてるんです。これもそこで二人合わせて南無阿弥陀仏という念仏を唱える、これは祈祷師が指導したわけで、それに従ったわけでありますけれども、それも今生きて、一緒にお祈りしている人の、間もなく後の状態に対するお祈りだということで、かつて経験したことのない妙な気分にならざるを得なかったわけであります。

その後、先生はどこへ行かれたんでしょうか。

そこを出て、五、六メーター離れたところに立会人席が設置されておりました。そこへ所長と一緒に行って、指定された椅子に座りました。

立会人席には大体何人。

やはり、同一ですので、所長、私、総務部長、検察事務官、その順序であったと思います。

そこでの出来事をお話しください。

事は重要であることはもちろんですし、正確性を期さなければならないと思います。私はこれを仕事をやったとき、仕事を終えて自宅に帰るやいなや、記憶が散逸しないうちにと思って、その日にあったことを、主観を交えないで、客観的、外形的な事実だけということを心掛けて、その日にあったことを書きました。それは手記としてどこにも出してないものでありますが、正確性を期するために今それを持ってきておりますが、それを見てもようございますか。

裁判長、よろしいでしょうか。

裁判長

検察官、特によろしいですね。

検察官

はい。

裁判長

どうぞ。

主任弁護人

では、どうぞ。

立会人席側の床の先端から地階に向かって階段がある。上から7段目の右端に白衣の医務官がストップウォッチを持って刑壇に向かって佇立している。この刑壇というのは俗に言う刑場でありまして、正に執行される場所を言います。

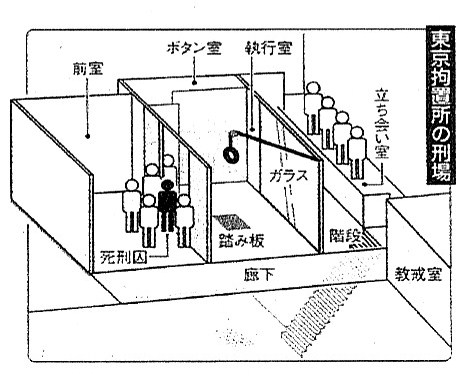

調書末尾添付の資料12及び資料14(弁証拠番号7東京新聞夕刊(写し)の東京拘置所の刑場の図)を示す

先生、準備しましたので、どうぞ、御説明をお願いします。

この階段の上から7段目に、医務官がストップウォッチを持って立っておったということであります。もちろんこれは、前に申しました太政官布告65号における階段とは全く話が違います。これは2階部分ですからですね、今、私が示してるのは1階から地下へ下りる階段であります。

念のためにお聞きしときますけど、先生の立ち会われたときと左右はどうでしょうか。

立会人席があって、ちょっとこの立会人席と祈祷室の位置関係が果たしてこうであったか、しかし、こうでないと断定もできませんので、不確かではありますけれども。

いずれにしても、立会人席の横に階段があって、それが見えるわけですね。

そうです。

その7段目に立っておられたと。

医務官がですね。

どうぞ、説明を進めていただけますでしょうか。

私はこの「立ち会い室」と表示されている、ここの奥から2番目に座っておったということであります。右斜め前方に仏間の端が垣間見える。看守の一人が白い布でAの目の部分を覆い、後頭部で縛っている動きが見えた。再び、教誨師の読経の声が始まった。それと同時に、数人の看守に取り囲まれたAが刑壇に向かって歩き出し、すぐカーテンの奥に消えた。読経の声が一段と大きくなった。空気が最高度に張りつめた。次の瞬間、その空気を破るように、「ゴクッ」「バタン」とすさまじい音が鳴り響いた。踏み板のブレーキが外れ、踏み板が地階の天井にはね当たった音である。時に午前9時5分3秒。医務官が直ちに残りの階段を駆け下り、続いて二人の看守が地下のカーテンの両側にぴたりとついた。医務官がカーテンの中に入った。次に、看守の手によってカーテンが全開された。地階天井部分からロープが約30センチ、その先は宙吊りの人の首に食い込んでいる。首をやや下に向け、だらりと垂れ下がっている。Aが刑壇に移る前は両目を覆われたことしか気付かなかったが、両手に手錠が掛けられ、両足は膝の辺で縛られている。両手にガーゼ状のハンカチを握り、左手は人さし指だけが伸びて、他の四指は握り締めている。草履履きの指先は床面から約10センチ。さっき、ルール上は1尺となっておりましたが、実際には約10センチばかりでありました。太政官布告のいう「地ヲ離ル凡一尺」より短い。刑壇に向かうとき、教誨師が付けてやったのであろう、胸に一輪のピンクの花、その花びらがひとひら、ふたひら、はらはらとコンクリートの床に散った。そのコンクリートには方形とその中に×印が赤で鮮明に描かれている。医務官は宙吊りの人の右脇に立ち、左手でその右腕の辺をつかみ、右手で脈を測り始める。刑務官二人は手錠を外し、両足の縄をほどいた。宙吊りの人がぴくりと動いた。両足を前に出すようにして、一度、二度、そして三度、けいれんである。死を迎える直前の断末魔であろう。午前9時10分、白衣の医務部長が階段を下りた。宙吊りの人の左脇より、その左手首を握って脈を測る。医務官が宙吊りの人の胸をはだけ、医務部長が聴診器をその胸に当てる。目隠しの布を広げて、その目をのぞき込む。死の3兆候と言われる脈拍、心音、瞳孔のそれぞれを確かめ続けているのだ。約8分後、医務部長は無言で階段を上って刑場から立ち去った。それに続いて、医務官が私たち立会人に向かい、「絶息しました。」と言った。という状況であります。

ありがとうございます。その後、どんなことがあったんでしょうか。

これで立会業務は終わりましたので、再び一旦所長室に戻り、所要の書面の作成、執行始末書を作成いたしまして、検察庁へ戻りました。

戻られる前に、終了後、職員のかたからどんなことを聞きましたか。

確か、「きれいに入った。」という言葉を、言わばつぶやくように言われたのを覚えております。

それはどういうことなんでしょうか。

私も当時は分かりませんでした。したがって、「えっ」という顔を多分したと思うんです。そしたら、その職員の人が、執行のときのロープの首への掛かり方というのは一様ではないんだと。ですから、個別具体的なことは分かりませんが、とにかく一様ではないのに、このケースの場合には、正にきれいに入った。

そういうことをおっしゃってくれたんですか。

言葉としては、きれいに入ったという言葉を言われたのでありますが、だから、あとは私の推測ですけど、左右対称にロープが掛かる場合もあるけれども、とにかくハンドルを引いて、床板が開放する、そこへすとーんと落ちる。落ちるというのは1メーター四方の、少なくとも1メーターの範囲内ではロープが揺れるわけでありますが、その間に、予定どおり左右対称のロープの掛かり方をするとは限らないわけですよね。半分掛かって、半分は外れるということだってあり得るんじゃないか。そういうのではなく、きちっとロープが首に掛かったというのをきれいに入ったとおっしゃったんじやないかと思うんです。

きれいに入ったということについて、けげんな顔をしておられたら、説明はしてくれたわけですね。それと先生は推測と両方をおっしゃったということですか。

そういうことですね。

もう一度、先生、お聞きするんですけども、職員がおっしゃったのはどんなことをおっしゃったんですか、先生がけげんな顔をしておられたとき。

掛かり方は、要するに一様ではないという趣旨のことを言いましたですね。人によって違うんだという。

それから他に、職員のかたから、きれいに入ったという以外にどんなことをお聞きになられたんですか。

時間も早かったということを言われたように思いますね。

それはどういうことでしょうか。

普通、15分から20分、まあ15分から18分ぐらい掛かるようですありますが、その絶息するまでにですね。

それはその職員のかたの御説明ですね。

そうです。ところが、このケースの場合には、13分40秒で絶息状態になったということで、その意味で、早かったという表現があったように記憶しております。

実際に、絞首刑の執行に立会いをされて、どのような感じを持たれましたか。

先ほど申しましたように、ほんのちょっと前までは呼吸をし、体温もあって温かい人間なんですよね。それが執行される状態になりますと、まず手足が縛られており、首にロープが掛かって、彼は身動きができない状態に、そういう身体状態になっている。そして、何よりも私が強い印象を受けたのは、首を基点にして、ゆーらゆら揺れるという、人形がそれこそ昨日のあれではありませんが、ダミーにしろ、人形がそういう状態ならそんなにショックはないと思うんですけれども、ついさっきまで生きていた人間がゆらゆら揺れる状態、その揺れるのも抵抗できないように両手両足が縛られているわけですからですね、まあ、惨いことだなという思いを持ちました。

ところで、その絞首刑を執行されたかたは、長谷川さんのように、深い悔恨、神・仏に近いということを言われました。そういう人だったんでしょうか。

分かりません。全くその事件の捜査・公判に関与いたしておりません。もちろん、起訴に関与してもおりませんので、全くどういう人物であるかが分かりません。

ただ、事件そのものが、人を殺した、そういうその程度のことといいますか、どういう事件であったかというのは。

(略)

検察官

先生、余り具体的な事件のことはちょっとと思われますけれども。

失礼しました。

主任弁護人

検察官、それは異議なんでしょうか、それとも、証人を。

検察官

異議というほどのことではないんですけど、ちょっと、余り事件の具体的なことは必要ないのではないかと。

裁判長

一応、意見というか、そういう形ですか。

検察官

罪名ぐらいと言われたから。

主任弁護人

いえ、それは分かりますが、検察官が証人に直接ストップを願われるというのは、この法廷でのルールに反するかと思いますが。

検察官

すいません、意見としてですね、具体的な事件の内容はこの証言と関連性がないと思います。

主任弁護人

いえ、それ以上聞くつもりはありませんから。

裁判長

じゃあ、そこら辺は配慮するということでよろしいですか。

主任弁護人

具体的なことは別にして、事件そのものとしては、悲惨な被害をもたらした事件であるとお聞きしたらいいですかね。

いやしくも、求刑が死刑、判決が死刑ですから、事件として、重大凶悪な事件であることは間違いないと思います。

それでも、絞首刑の執行に立ち会われて、惨たらしいとこう感じられたんですか。

はい。憲法36条でいう残酷というのは、その残酷な刑罰を行うようになった原因としての犯罪行為がどういうものであるか、何ら問うところじゃないわけであって、受刑者がどういう考え方の人、どういう人格の人であるかということは一切捨象して、とにかく残酷な刑罰はこれは許さないというのが憲法の言わんとしているところじゃないかと思うんでありますから、その受刑者がどういう人物であるかは問うところではないということであります。

カーテンが下りていたとおっしゃいましたね。

はい。

先生が見れたのは、どの範囲なんですか。

ですから、その1階部分、つまり、受刑者が立って首にロープが掛けられた場所、そこがカーテンで閉められてますから、我々は立会人といえども見ることができません。それから、その下の地下部分、ハンドルを刑務官が引いて、すとんと落ちたところの場面もカーテンが引かれている。上下2つのカーテンが引かれてますから、見ることができないんです。で、「ギー」「バターン」という大音響がして、つまり落ちたわけですね。そしたら、ぱっとカーテンが開かれたので、そこで地下部分にぶら下がる状態になってるのを見ることができたということです。

裁判員及び被害者参加人の退廷

次に、絞首刑の残虐性にもう一度話を戻したいと思います。死刑の執行方法に関する歴史的な流れはどのようなものなんでしょうか。

細部にわたっては、各国によって違いがありますけれども、大筋といたしましては、受刑者の苦痛の軽減を図る方法、及び見た目においても残虐性の程度を少なくするという方向での進化というものがなされてきたと承知いたしております。

ヨーロッパではどうなったんでしょうか。

多くのヨーロッパ各国が死刑そのものを廃止しています。

我が国の死刑の歴史は、簡単に言うと、どうなったんでしょうか。

我が国の場合も、この苦痛の軽減、残虐性の軽減という方向で進んだこと自体は、よその国との、ヨーロッパ各国とあるいはアメリカと同様でありますけれども、その時期はやや遅れて、明治初期からその傾向で動いたと理解しております。

例えば、アメリカを例にとって、絞首刑について言うと、どういう流れになるんでしょうか。

アメリカでは、19世紀の末から、絞首刑の残虐性が社会問題となりまして、20世紀の初めにかけて、電気椅子刑が一般化いたしました。そして、絞首刑を取る州がほとんどなくなったわけであります。この絞首刑に変わった電気椅子刑も、その後2008年になりますと、ネブラスカ州の最高裁におきまして、残虐で異常な刑だと判断されました。ですから、動いてるわけなんですよね。確定的にこれが絶対だというものは、アメリカにおいてもないといっていい状況かと思います。

今世紀に入って、G20で絞首刑を執行した国はどれぐらいあるんでしょうか。

記録によりますと、インドと日本、我が国だけだと承知いたしております。

インドは何年頃に絞首刑を執行したんでしょうか。

インドが絞首刑執行といいましても、2004年に1件のみ、絞首刑の執行がなされたと理解しています。

改めてお伺いしますが、時代と環境はどのように変化してきたんでしょうか。

死刑囚の苦痛の軽減、残虐さの程度の軽減という方向で進化してきたと見るべきだと思います。

調書末尾添付の資料15を示す

日本の国会では、どんな意見が表明されたことがありますでしょうか。

例えば、平成14年4月3日の衆議院の法務委員会におきまして、社民党の大島令子委員が次のような発言をして、国会での議論の対象となっております。すなわち、ある実例を、恐らく大島議員が実際の執行が行われた話を聞いて、それを法務委員会で披露したものだと考えられるわけですが、「がくりと首を折り、飛び出した眼球。人によっては鼻血を吹き散らし、口からは舌とともに白いような粘液を吐いてこときれている死刑囚。つい二十分足らず前には、自分の足で処刑されるべく歩いていた一個の人間。ひとつの生命体が、こんな無残な変わり果てた姿になって、だらりと吊されている」と、この状態は、昨日証言されたラブルさんの話と照らし合わせますと、完全な離断ではなくても、一部離断のケースではないかと思われるんですが、それが我が国会での議論の対象にまでなっているということを、これで知ることができるわけであります。また、2009年には、当時の法務大臣であった鳩山さんが、やはり国会における法務委員会の席上で、もっと安らかな方法はないか、安らかな方法という言葉をお使いになったんでありますが、そういう発言をなされたということは、鳩山さんの目から見ましても、現在のやり方は異常性があるという判断があったんではないかと思われます。

御自身の経験で、この点について何か付け加えることはありますでしょうか。

結局、絞首刑という死刑の執行のやり方というのは、どんなことが起きるのかを科学的に明確に予見し、したがって、その予見に基づいて、適切な方法にコントロールするということができないか、極めて困難であるということがいえるのではないか。そういう専門家の調査によりましても、あってはならない事態を防止する方法が見付けられないという性格のものだということを、我々が知るべきであろうかと思います。

先生がお立ち会いになったときに、何かこれに関係した経験をされたことはありませんでしょうか、更に付加して。職員のかたからお聞きになったことで。

話としてはですね、前は、懸垂、つまりぶら下がる時間があらかじめ決められておった。今はそうじゃありませんですよね。先ほど申したように、医務官がぶら下がった状態の死刑囚のそばに駆け寄って、終始脈拍、瞳孔等の検査をし続けて、確実に死の3兆候が認定できたところで、絶息という宣言をするわけですが、前はそうじゃなくて、一定の時間が決められておったようであります。

それはそのときに、所員のかたにお聞きになったということなんですね。

そうなんですね。一遍この、一定時間経過したから、放縄、つまりロープを首から外して横たえたところ、蘇生してしまったと。そこで果たして、それが死刑の執行が終了したと見るべきか、いや、まだ未了だと見るべきかということで問題になったことがあるということを聞いたことがあります。少なくとも、その時点におきまして、その一定の時間、懸垂状態にすることによって、必ず、死の結果が発生するということが言えないということが逆に実証されたということになるわけで、そういうこの不安定要素というのは、現在なお続いてるのではないかと推測するところであります。

今お聞きになった、聞いたことがあると言われたのは、先生がお立ち会いされたそのときのことですよね。

確か、記憶としては、そのときだと思います。

そうすると、きれいに入ったとか、時間も早かったということをお聞きになった同じときに、今のようなお話をお聞きになったということなんですね。

そうです。

それから、次に、とても大事なことをお聞きしたいんです。残虐な方法で被害者を殺害した、そういう場合に、その犯人に対して、死刑の方法が残虐かどうかを問題にすべきではない、そういう考えに対して、先生はどうお答えになられるでしょうか。

私はどこまでも、一法律家として、法律的な考え方をベースにするものでありますが、その問題は法律論としましては、最初に述べましたように、憲法31条の反対解釈として、死刑制度そのものは許される、合憲である、しかれども36条により残虐な刑は許されないという基本的立場を取るものであります。しかし、それは正に法律の一つの解釈論ですね。その実質的な根拠は何かと。つまり、憲法がそういう法律の立場を取る根本理念としては何であろうかと考えますと、それは恐らく、国家としての矜持だと思うんであります。誇りなんですね。犯人の生命を奪うという内容の死刑というものは、理念体としての国家が、その矜持に基づいてなし得るぎりぎりの行為であります。それが残虐であれば、国家がなし得る限界を超えているということになろうかと思う。その死刑という刑を受ける人のやった行為がどういうものであれ、どんなに残虐なものであっても、国家は一線を越えてはならないのであります。そういうこの考え方から、いかに残虐な方法で人を殺した犯人に対しましても、残虐な死刑を科すということは行ってはならないことではあるというふうに考えます。

次に、少し話を変えまして、我が国における絞首刑の執行に関する情報の開示についてお尋ねします。我が国はこの絞首刑の執行に関する情報を、どの程度開示しているのでしょうか。

ほとんどなされてないと思います。

どういうふうに開示すべきだと、先生はお考えですか。

そもそも刑事司法が一部の専門家の独占物であった時代ならともかく、今日のように裁判員制度も採用されて、広く国民の司法参加が求められる状態になった今日においては、今までのような秘密主義はもうやめなければいけないと思います。もちろん、国が保護しなきゃならない国家秘密というのはあるわけですが、刑事罰の、あるいは刑事上のシステムなんていうものは、そういう外に漏らしてはならないものの範囲ってのは極めて限られたものだと思います。ですから、死刑に関しましては、私としては、次の3点を申し上げたいのであります。1つは、死刑囚、死刑判決が確定した人の収容状態についての情報開示、2つ目には、刑場の実態の情報開示、3つ目には、死刑の執行の実態の情報開示であります。

午前中の終わりに、先生が執行に立ち会われたときに、カーテンが掛けてあったと、こういうお話をお聞きしましたね。これについては、どうお考えでしょうか。

様々な観点から、刑事施設当局は万全の態勢をお取りになったんだろうと思います。セキュリティの間題もありましょうからね。ですから、カーテンの問題もありますが、私が立会人、これは法律上の権限ないし義務として立ち会ってるわけであります。これが上下ともに閉ざされた状態でのみ立会いの権限を行使せざるを得なかったというのは、私個人としては、やはりいささか残念なことである。何かお考えがあってのことだろうと、合理的なお考えがあってのことであろうと推測はするんでありますけれども、やっぱり、全貌、全体像をやはり、立会いは何のためかっていうのは、当然にその当該執行が公正に行われることを確認するためのものであろうから、全体像をなるべくなら見せる方向で処理されるべきであろうかと思います。

実際には執行の一部が隠されてしまったということになるんですね。

1階部分と地下部分、両方がカーテンが引かれて、その状態で「ギー」「バタン」でありますから、全体像ではないわけですわね。

それでは最後に、現在の絞首刑をめぐる状況についての先生のお考えをお聞かせ願いますでしょうか。

私は何と申しましても、この絞首刑の事実上の法的根拠となっているのものが、太政官布告65号、明治6年です。ほぼ140年前なんですね。これが、こういう古ぶるしい法的効力があるかどうかすら問題となるようなものが、人の生命を剥奪するという刑罰の重要な部分の法的根拠になっているということは、これはおかしなことではないか。法治国家としては考え直さなきゃならない場面ではないかと思われます。したがって、死刑に関する立法措置としまして、今のようなばらばらな刑法、刑事訴訟法といったところに分散する規定の仕方ではなくて、死刑に関する法といった感じの一本にまとまった、そして立派な国家で制定された法体系の下で処理されるべきものかと思います。それから、もう一つは、やはり昨日以来当法廷で明らかになってまいりましたように、絞首刑という制度につきましては、自然科学的にも問題がある。観念論じゃなくて、客観的に自然科学的にも問題があるわけでありますから、それらにつきまして、その問題点を徹底的に調査し、洗い出して、いかなる方向で改善をしたらいいかということを検討すべきであろうかと思います。

残虐であるかないかについて、徹底的に調査をするということになりますでしょうか。

はい。

検察官

まず、確認なんですけれども、最高裁の、昭和30年4月6日の判決というものを先ほど御説明いただいたんですけれども、これは、他の方法と比べて、特に残虐ということはないという判決ですね。これについてですけれども、この判決には、特に絞首刑による死に至る経過ですとか、意識を失うまでの時間ですとか、そういったことについて、判決の中で触れられてはいないものですよね。

すいません、判決文、いつですか。

調書末尾添付の資料6を示す

昭和30年の4月6日の分です。この判決の中で、絞首刑において死に至るまでの経過がどうなるのかとか、意識を失うまでにどうだとかということについては判決の中で触れられているものではないですね。

ないですね、はい。

調書末尾添付の資料7を示す

それから、次の確認なんですが、古畑鑑定について御説明をいただきましたけれども、正確には、古畑鑑定では、定形的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるというふうに述べていますね。

はい。

それから、最も理想的に行われるならば、屍体に損傷を生じせしめず、苦痛を与えることがないという説明をされていますよね。

はい。

調書末尾添付の資料11を示す

それから、もう一つ確認なんですが、太政官布告65号についてですけれども、これが法律と同一の効力を有するものとして有効であるということについては、最高裁判所が大法廷判決において認めているところですね。

はい。

先生としては、そういう意味で、法律の根拠がないとは言えないけれども、法律を作るべきだとお考えだということですか。

はい、結論としてはそうであります。かなり、法律としての効力そのものにも問題がありますけれども、ぎりぎり詰めれば、65号そのものに施行期限の規定がありません。それから、後の法律で、あの法律は、65号はもはや失効したんだという趣旨の規定が置かれたものもありません。一般的に、前法、後法の関係で無効になったということも言えない。結局、残っていると解さざるを得ないということでありまして、しかし、そういう形のものというのは事柄の重大性に比べて、立法措置として不適切ではないかということであります。

立法措置の問題ということですね。

はい。

先生の御見解、以前にお伺いしたときには、憲法31条に違反をしていないということでしたけれども、それはそれでよろしいですか。

はい。

それから、36条違反かどうかという点についても、限りなく残虐に近いとおっしゃいましたけれども、残虐だと断定されるわけではないということですね。

はい、そこは私の一つの、失礼ですけど、謙遜があるわけでありまして、私自身、個人としてはですね、これは憲法に抵触するという思いを持つわけではありますけれども、もう一民間人になった私が、そう、いうことを偉そうに言うというのは不適切かと思いますので、本当に違憲になるのかどうかという、それに基づくどういう措置を執るべきかということは、裁判所を初め、正に検察官、弁護人含めた司法界において御検討に願いたいと思うわけであります。

調書末尾添付の資料15を示す

それから、法務委員会における大島委員の質問事項というのが挙げられていましたけれども、これはこの委員が直接見たことではなくて、こういうことを聞いたんだけれどもという形で質問された質問事項ということでよろしいですか。

はい。国会でそういう議論があったということの一つの例示にすぎません。

それから、先生が拘置所の職員からお聞きになったお話というのは幾つかされていましたけれども、これは飽くまで、先生が職員のかたから聞いたという事実というだけということですね。

伝聞であります。

それから、アメリカで絞首刑がどうなっているかというお話が先ほどあったかと思うんですが、これがいいというような執行方法というのは、アメリカでは動いているんだというようなお話でしたかね。で、アメリカでは薬物注射と絞首刑を選択できるような形になってるところもあるんですかね。

ありますね。

これは、どういった理由からなんでしょうか。

やっぱり、個人主義の考え方に基づくものではないかと思いますが、ただ、事実として、私の知る限りにおいては、選択制を取っていても、ほとんど全部今でいう薬物注射、注射刑ですね、注射刑の方が選択されていて、実際には、注射刑以外の電気椅子刑、いわんや絞首刑というものが取られていた例はないというふうに承知いたしております。

個人主義というのは、受ける側がどの方法を選びたいかということによって決まるということですか。

はい。

どれを苦痛と感じるかは、人それぞれだということではないんでしょうか。

そういう趣旨も含めまして。

それから、死刑の歴史のお話があったんですけれども、日本では徐々に残虐でない方向に進んでいる中で、絞首刑のみになったというお話がありましたね。最初は仮刑律のところから始まって、絞首刑のみに最後になっていますね。

はい。

その頃に、ヨーロッパ、まだ死刑を執行していた頃、フランスとかドイツとかでは、どういった方法を取られていたんですか。

フランス、ドイツにおいては、斬殺、それから銃殺、それから絞殺などがほぼ同時期に取られ、同時期に廃止になったと聞いておりますが、もちろんその国民性による違いがあるわけで、例えば、斬殺の場合にも、ドイツ人はギロチンを嫌い、フランス人は手斧方式を嫌うといった意味の細部にわたる違いは出てきてるわけなんですけれども。

日本では、そういった首を切る刑はなくなってきていたけれども、フランスやドイツでは、そういった首を切る刑は取られていた時期だったということですかね。

そうですね。

その辺りは国民性の違いということでしょうか。

(うなずく)

それから、先生の御経験のお話をされていた中で、長谷川事件というものの中で、先生が恩赦のお話を検討されたけれども、結局はそういうことはできなかったと。それについて、恥ずかしいということをおっしゃったように聞こえたんですけれども、これはどういったことからそういうふうにおっしゃったんでしょうか。今となってはというようなお話だったかと思うんですけれども。

どういうことでしょうか。

今考えて、その恩赦の申し出をしようと考えたことについてはどうお考えなんでしょうか。

どういう考え。

余り、お聞きしない方がよろしいですか。

もう一度。

質問が分かりにくいですか。

はい、ちょっと御趣旨が。

恩赦の申し出をしたけれども、結局、検察庁の中での検討の結果、そういうことはしないということになったというお話でしたよね。

はい。

そのことについて、恥ずかしいことなんですけどというような御発言があったように思うんですけれども。

もし、言ったとすれば、そのもともとそういう恩赦措置が検察庁という組織の中で許される可能性は非常に少ないであろうと、それをちゃんと考慮に入れて措置を執らなかったことが恥ずかしいと、あるいは言ったかもしれません。

検察官として、死刑の求刑を検察庁としてしているのに、その後で恩赦を求めるということ自体、もともと可能性が低いことであるということですか。

検察庁の職員としての組織の人間として行った捜査であり、起訴であり、求刑であったわけですよね。その一環として死刑を求刑し、その求刑どおりの判決が出たのに、それを、その事件についての後の措置として恩赦する措置を執るということについては、まあ異論があったわけでしょう、内部において。だから、それを読み切れなかった点が恥ずかしいという表現になったのかもしれません。

あと一点ですね、先生御自身の死刑制度そのものに対する御意見というのは、どのようなものなんでしょうか。

先ほど来申し上げてるように、私はこの憲法31条の解釈として、死刑制度を存置されていいと思っております。それはしかし、憲法の解釈論でありますから、実質的にどうかということになりますと、死刑存廃論というのは大昔から世界各国であるんですけれども、結局のところは、不毛な哲学論争、宗教論争と変わりないものになってしまいます。ですから、存廃論に与するためには、さような哲学論争、水掛け論争ではなくして、国民のどれだけ多くの人が死刑制度を維持し、どれだけ多くの人が廃止を求めているかというところに求めるべきであろうかと思うんですね。そうしますと、今日のところでは、この官の、内閣府の調査、あるいは民間のアンケート調査によりましても、かなり多くの、つまり60パーセント以上の者が存置の方に与しているわけですので、それを無視することはできないだろうと。ただ、このアンケート調査の、調査の方法にも反省すべき点はあるわけで、本当に正しい前提、もっといえば、存置に投票する人が、現在の日本における、昨日以来ここで議論となっているような刑の執行状況まで含めたところの正しい理解、認識の上で存置に1票を入れているのかという観点から考えますと、かなり疑問が出てこようかと思います。出てこようかと思いますが、今のところは、日本国民の多くがこの死刑制度存置に賛成という態度を取っている以上、これに反するような議論をしても仕方がないんじゃないかという感じはあります。

主任弁護人

検察官がお聞きになったことに関連して、2つだけお聞きしたいと思います。先生は先ほど、憲法36条に違反するか否かということについて、この法廷で、限りなくという言葉をお使いになったけれども、それは謙遜であって、先生御自身は憲法36条に違反すると考えてると、こうおっしゃいましたですね。

はい。

36条が禁じている残虐な刑罰に当たると、こういう趣旨でございますね。

そうです。それは、午前中に申し上げました、残虐性の判断の3つの要素が全て充足しているからであります。

それから、最後に検察官から聞かれたところですけれども、世論の調査によると、多くの国民が存置ということをアンケート上で答えておられる。しかし、その前提として、きちんとした情報を開示されてないんだと、こういう御趣旨ですかね。

はい。

それは医学的なとか、ここで先生が言われたようなことも含めて全部ということでよろしいでしょうか。

全部です、はい。

立ち会われた検察官である証人御自身にも、刑の全部を明らかにしなかったわけですよね、執行の全部を、カーテンを掛けて。

はい。

それも含んでということになりますかね。

それも含んでとお考えいただいて結構です。

そうすると、死刑に、あるいは絞首刑に賛成であるか、反対であるかというのは、そういう正しい知識を前提にしないと余り大きな意味がないというか、意味が落ちると、こういうことになりますかね。

と言いましょう。

以上

<資料1>

(略)

<資料2>

【憲法31条】 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

【憲法36条】 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

<資料3>

最高裁判所大法廷

昭和23年3月12日判決

死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそはまさに憲法36条に違反するものというべきである。

<資料4>

最高裁判所大法廷

昭和23年6月30曰判決

不必要な精神的・肉体的な苦痛を与えたり、その他人道上残酷と認められる刑罰

<資料5>

残虐か否かの3つの観点

① 医学的見地から死刑囚本人に不必要な苦痛を与えるか?

② 不必要な身体の損傷を生じるか?

③ 一般人の心情において惨たらしいか?

<資料6>

最高裁判所大法廷

昭和30年4月6日判決

現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国が採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。

<資料7>

東京高等裁判所昭和25年(を)第1867号

強盗殺人被告事件

古畑種基 鑑定書

(昭和27年10月27日)

① 瞬間的に意識を失い

② 屍体に損傷を生じせしめない

③ 最も苦痛のない安楽な死に方

<資料8>

(a) 死刑執行の法律的側面

・死刑囚の処遇

・死刑執行の命令者・指揮者

・執行の時期・場所

・立会人

・執行記録

→

(イ)刑法11条

(ロ)刑事訴訟法 475条以下

(ハ)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(178条等)

(b) 死刑執行の事実的側面

・刑具の構造

・刑具の使用方法

・被執行者の身体の取扱方法

→

(ニ)明治6年太政官布告65号

<資料9>

| 明治元年 | 仮刑律 刎(ふん)、斬(ざん)(磔(たつ)、焚(ふん)) → 絞(こう)、刎、梟(きょう)(磔、焚) |

| 3年 | 新律綱領 ―絞柱式絞首刑の導入 |

| 6年 | 太政官布告65号 ―絞架式絞首刑の導入 |

| 15年 | 旧刑法 ―死刑は絞首のみに |

| 41年 | 現行刑法施行 |

| 昭和24年 | 現行刑事訴訟法施行 |

<資料10>

明治6年 太政官布告65号

凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手ヲ背二縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架二登セ踏板上二立シメ次二両足ヲ縛シ次二絞縄ヲ首領二施シ其咽喉二当ラシメ縄ヲ穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後二及ホシ之ヲ緊縮ス次二機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空二懸ル凡二分時死相ヲ験シテ解下ス

<資料11>

明治6年 太政官布告65号

(現代語訳)

およそ絞刑(絞首刑)を行うには、まず、両手を背中で縛り、紙で顔面をおおい、引いて絞架(絞首台)に登らせて、踏板の上に立たせ、次に両足を縛り、次に絞縄(先が輪になったロープ)を首に掛けて、その者の咽喉に当たるようにし、縄を輪にして留めている鉄鐶(鉄の輪)を頭の後ろに置いてこれを固く締める。

次に、歯車の柄を引くと踏板はすぐに開いて落ちて、囚人の体は地面からおよそ30cm離れて宙づりになる。およそ2分が経過した後に死亡を確認して縄を解いて下ろす。

<資料12>

<資料13>

長谷川事件の経緯

昭和41年5月21日 強盗殺人事件発生

昭和41年11月28日 第1審 死刑判決

昭和42年5月17日 控訴審 控訴棄却

昭和43年4月26日 最高裁 死刑確定

昭和46年11月9日 死刑執行(東京拘置所)

<資料14>

<資料15>

平成14年4月3日

衆議院法務委員会会議録(抜粋)

大島令子委員(社会民主党・市民連合)

「がくりと首を折り、飛び出した眼球。人によっては鼻血を吹き散らし、口からは舌とともに白いような粘液を吐いてこときれている死刑囚。つい二十分足らず前には、自分の足で処刑されるべく歩いていた一個の人間。ひとつの生命体が、こんな無惨な変わり果てた姿になって、だらりと吊るされている」

- Newer: 大正時代の政府の報告書 「死刑執行の方法に就て」

- Older: 絞首刑の残虐性-オーストリア法医学会会長の証言