Home > 裁判資料

裁判資料 Archive

絞首刑の残虐性が争われた裁判の最高裁判決(2011年11月18日)

- 2014-07-23 (水)

- 裁判資料

2011年11月18日に、絞首刑が残虐な刑罰か否かが争われた事件の最高裁判所の判決が出されました。(この事件は、裁判員裁判で初めて絞首刑の違憲性が争われた事件とは異なる別の事件です。)その中で、最高裁判所は、それまでの判決を引用して、絞首刑の合憲性を認めました。以下がその判決の抜粋です。

《引用開始》

上告趣意書のうち、憲法31条、36条違反をいう点は、死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月21日大法廷判決・刑集第2巻3号191頁、最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁、最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから理由がなく、その余は、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。

《引用終了》

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

絞首刑に関する裁判員裁判の控訴審判決(2013年7月31日大阪高裁判決)

- 2014-07-23 (水)

- 裁判資料

絞首刑が残虐な刑罰か否かが争われた初の裁判員裁判で、2011年10月31日に大阪地方裁判所は、絞首刑は残虐な刑罰ではないという判決を出しました。それに対して弁護側は控訴し、2013年7月31日に大阪高等裁判所は控訴棄却の判決を出しました。判決は、改めて絞首刑は残虐な刑罰ではないと認めましたが、「死刑の執行方法について、今もなお」「明治6年太政官布告に依拠し、新たな法整備をしないまま放置し続けていることは、立法政策として望ましいものではない」とも述べました。以下は、その判決の絞首刑の合憲性に関する部分の抜粋です。

《引用開始》

第3 控訴趣意中、法令適用の誤り(憲法違反)の点について

論旨は、(1)原判決は,絞首刑は憲法に違反するものではないと判示しているが、刑法が死刑の執行方法として採用している絞首刑は、受刑者に不必要な苦痛や身体の損傷を与える可能性があり、見る者にむごたらしいと感じさせずにいられないものであるから、憲法36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」に当たる(2)死刑の執行方法は、法律事項であるが、我が国の立法機関は明治6年太政官布告第65号(以下「明治6年太政官布告」という。)の制定後、今日に至るまで死刑の執行方法に関する法律を制定しておらず、この立法不作為は、憲法31条に違反する、というのである。

しかしながら、我が国の死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは、最高裁判所の判例(最高裁昭和23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁、最高裁昭和30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁、最高裁昭和36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1 1 0 6頁)とするところであるから、論旨は理由がない。所論に鑑み、付言する。

1 上記昭和23年最高裁判決は、「刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに同条(憲法36条)にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない」と判示して、死刑はそのことをもって直ちに憲法36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」に当たるとはいえないとした上で、「ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは、まさに憲法36条に違反するものというべきである。」と説示することにより、死刑の執行方法が残虐性を有するものと認められる場合には、「残虐な刑罰」に当たることを明らかにするとともに、「残虐な刑罰」に当たる執行方法として、「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで刑」を例示しているところ、これらの死刑の執行方法と比較して、刑法11条1項が規定する絞首刑が、死刑の執行に伴い不必要な精神的、肉体的苦痛を与えることを目的としたものでないことは明らかである。

さらに、上記昭和30年最高裁判決は、「現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在我が国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。」と判示しており、その後今日に至るまで、我が国における絞首刑の執行方法に変更は加えられていないから、現在我が国の採用している方法による絞首刑についても、憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たらないと判示したものといえる。

もっとも、上記昭和23年最高裁判決は、前記のように、「ただ死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に,その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばなら」ないと説示するとおり、現在の刑法が死刑の執行方法として規定する絞首刑について、合憲性判断の基礎となる事実、いわゆる立法事実に重大な変化が生じた場合には、不必要な精神的、肉体的苦痛を伴うものとして人道上残酷な刑罰と認められる状況になることもあり得ないわけではないが、弁護人から提出された証拠や主張を踏まえて検討しても、そのような立法事実の重大な変化があったとまでは認められない。

2 この点に関し、弁護人は、我が国で行われている絞首刑は、医学的見地から見て、死刑囚本人に不必要な苦痛及び身体損傷を生じさせ、一般人の心情においてむごだらしさがあるから、憲法36条が絶対的に禁止する「残虐な刑罰」に当たると主張する。

(1)そして、オーストリア共和国のインスブルック医科大学法医学研究所に所属する法医学者であるヴァルテル・ラブルの原審公判証言によれば、絞首刑により受刑者が死亡に至る経過として、次の事実が認められる。

ア 日本における絞首刑の執行方法は、受刑者が高いところから長い距離を落下するというロングドロップ式である。

イ 絞首刑における死因は、①頸動静脈の圧迫により、脳への血流が閉塞されて酸欠状態になり、脳に重大な損傷が生じて脳死が起こり、心臓が停止して死亡する、②喉の咽頭の閉塞により窒息状態になり、同様の経過で死亡する、③頸部に掛かる力が大きい場合に生じる頭部離脱、④脊椎骨の骨折により延髄の損傷が生じ、全身のまひや呼吸困難により脳死が起こり、心臓が停止して死亡する、⑤迷走神経損傷によって起きる急性の心停止により脳が死滅する、という五つの場合に分類される。典型的な死因として多くみられるのは、①の頸動静脈の閉塞と②気道閉塞であり、両者は競合することもあり得る。③の頭部離脱は、頸部に過大な力が掛かった場合に生じる。④の延髄損傷や⑤の迷走神経損傷の例は、非常にまれである。

ウ ①の頸動静脈の閉塞の場合、頸動静脈が完全に圧迫されると、5秒から8秒くらいで意識が消失するが、その間、頸部の損傷等により苦痛を感じる。そして、3分後くらいから脳の重大な損傷が起き、5分後くらいに死亡に至る。

頸動静脈が完全に圧迫されるには、絞首のロープの結び目が首の真後ろに来て、ロープが左右対称に掛からなければならず、片方に偏っているときには、脳への血流が完全に遮断されず、意識を失うまでの時間が格段に長くなり、その間、苦痛が続くことになる。

また、②の気道閉塞の場合には、1、2分くらいで意識が消失し、5分後くらいに死亡するが、意識のある間は、頸部損傷等による苦痛を感じる。

工 身体の損傷については、頸部の皮膚、筋肉等の損傷、脊椎の骨折等のほか、内部離脱等の重大な損傷が生じることもあり得る。

(2)なお、我が国の法医学者である古畑種基作成の昭和27年10月27日付け鑑定書は、「頸部に索条をかけて、体重をもって懸垂すると(縊死)、その体重が20キログラムあるときは、左右頸頸脈と両椎骨動脈を完全に圧塞することができ、体重が頸部に作用した瞬間に人事不省に陥り、全く意識を失う。それ故定型的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるということは、法医学上の常識になっているのである。」、「絞殺が最も理想的に行われるならば、屍体に損傷を生ぜしめず、且つ死刑囚に苦痛を与えることがなく(精神的苦痛を除く)且つ死後残虐感を残さない点に於て他の方法に優っているものと思う。」という意見を述べている(原審弁第60号証)。

(3)以上の事実及び意見を踏まえれば、絞首刑においては、刑の執行後、受刑者の頸動静脈が完全に圧迫されて閉塞されるとともに、頭部離脱等の重大な身体損傷が生じないように、絞縄の長さや結び目の位置の調節などの手順が適切になされた場合には、受刑者は、死刑の執行開始から意識を消失するまでの間に,一定程度の精神的、肉体的苦痛を感じることは避け難いとしても、その時間は比較的短時間にとどまり、頭部離脱等の重大な身体損傷は生じないものと考えられるから、刑の執行方法として、残虐と評価できるほどに、受刑者に不必要な精神的、肉体的苦痛を与え、あるいは、重大な身体損傷を生じさせる危険性が高い執行方法であるということはできない。

弁護人は、諸外国や我が国における絞首刑の執行状況に関する報告例等に基づき、アメリカ合衆国の各州において今日一般的に用いられる薬物注射と比較して、絞首刑の執行では、絞縄の長さの調節などを誤った場合等に頭部離脱や緩徐な死が発生することがあり得ることや、多くの場合に意識喪失までに一定の時間を要して受刑者に苦痛を感じ続けさせる可能性があるなどと主張する。そして確かに、絞首刑においても、事前に予測できない要因などによって例外的な経過が生じることを完全に防止することが困難であることは、所論指摘のとおりであるが、当審における事実取調べの結果(検第5号証、第6号証)により認められるとおり、薬物注射など他の死刑の執行方法においても、同様の問題は生じ得るのであり、そのような例外的な事例があるからといって、現在我が国で執行されている絞首刑という執行方法が、それ自体、受刑者に不必要な精神的、肉体的苦痛を与えることを内容とするものとして、人道上も残虐と認められる刑罰であるということはできない。

また、弁護人は、当審弁第6号証の「GHQ文書が語る日本の死刑執行」という書籍によれば、GHQの資料にある絞首刑の執行例によると、絞首して死亡させるために要する時間が最も短いものでも10分55秒、最も長いものでは21分00秒とされており、これだけの開きがあること自体、絞首刑を「最も理想的に行う」ことが不可能であることを示している、さらに、死刑囚に苦痛を与える度合いが異なり得ること、その間、むごだらしさが続くであろうことを示しているなどと主張する。しかしながら、同書においても指摘されているとおり、資料上は執行の開始時刻と終了時刻をどのように決めたのかは明らかとはいえず、検察官として死刑の執行に立ち会った経験を供述した土本武司の原審公判証言によれば、執行終了時刻の決定に当たり、受刑者の死亡の確認に慎重を期していることが認められるほか、個々の執行において、受刑者の個体差によりある程度の差異が生じることも考えられるのであり、所論指摘の点から直ちに執行方法それ自体が受刑者に不必要な精神的、肉体的苦痛を与える方法であるとはいえない。

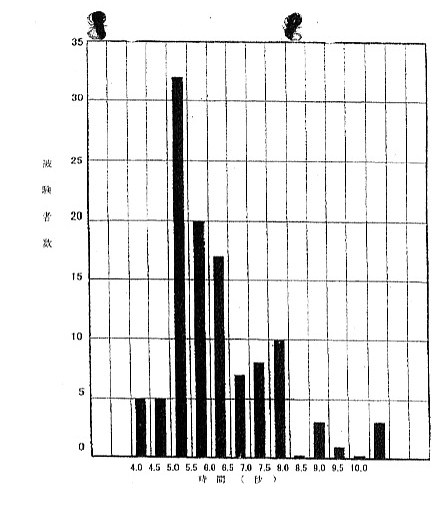

そして、我が国における絞首刑の現在の執行方法は、後にみるとおり、明治6年太政官布告で規定する死刑の執行方法の基本的事項に則って行われているところ、原審で取り調べた統計資料によれば、昭和25年から平成22年までの間、全国の執行施設において合計571回にわたり安定的、継続的に刑の執行が行われており、相応の実績が積み重ねられているのであって(原審弁第69号証、第70号証)、前記土本証言によっても、刑務官において絞縄の位置関係などについて適切な執行方法になるよう配慮して慎重に執行手続が実施されていることが認められるところである。

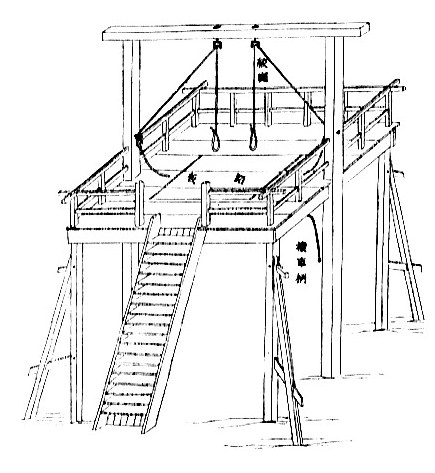

3 次に、上記昭和36年最高裁判決は、死刑の執行方法に関する事項を定めた明治6年太政官布告について、死刑の執行方法に関し重要な事項を定めており、同布告に定められたような死刑の執行方法に関する基本的事項は、法律事項に該当すると解すべきところ、同布告は、現行憲法下においても、法律と同一の効力を有するものとして有効に存続しているといわなければならず、現在の死刑の執行方法が同布告の規定どおりに行われていない点があるとしても、それは同布告で規定した死刑の執行方法の基本的事項に反しているものとは認められない旨判示している。そして、同布告は、上方の梁から下げた絞縄の下方に踏み板を描くなどした図式を添付し、「凡絞刑ヲ行フニハ……両手ヲ背ニ縛シ……面ヲ掩ヒ……絞架ニ登セ踏板上ニ立シメ……絞縄ヲ首領ニ施シ……踏板忽チ開落シテ囚身……空ニ懸ル」などと基本的事項を定めており、要するに、受刑者の首に縄を巻き、その縄を上方に固定し、受刑者が立っている場所の床面を開くことにより、受刑者の身体の重みにより絞首するという執行方法を定めたものであるところ、現在の我が国における絞首刑の執行方法は、受刑者を踏み台の上に立たせ、絞縄を首に掛け、両手・両足を縛り、執行ボタンを押すことにより踏み板が開落し、受刑者が自重により落下するというのであるから(当審弁第9号証)、同布告の定める基本的事項に則って行われていることは明らかである。

弁護人は、①現在の絞首刑の執行方法は、同布告の定める地上高架式から地下高架式に、踏み板から地面までの高さが9尺(約2.7メートル)から約4メートルに、「二人を絞すべき装構」から「一人を絞すべき装構」に、絞縄の長さが2丈5尺(約7.6メートル)から約11メートルに、「紙ニテ面ヲ掩イ」と定められていたのが紙から布にそれぞれ同布告から変更されて、同布告どおりには行われていない、②監獄法は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)に改正されているのに、死刑の執行方法に関しては、明治6年太政官布告に変わる法律が制定されずにそのまま放置されているから、死刑の執行方法に関する新たな法律を制定すべき憲法上の義務が存在する旨主張する。

そして確かに、現行の絞首刑の執行方法と明治6年太政官布告が規定した死刑の執行方法は、基本的事項では合致するものの、細部は多くの点で食い違いが生じている。また、弁護人が原審及び当審で立証するように、死刑制度や執行方法などに関して、諸外国では検討が進められ、様々な法整備もなされていることが認められる。そのような情勢などにも照らすと、生命を奪う究極の刑である死刑の執行方法について、今もなお、140年も前の明治6年に太政官布告として制定され、執行の現状とも細部とはいえ数多くの点で食い違いが生じている明治6年太政官布告に依拠し、新たな法整備をしないまま放置し続けていることは、上記昭和36年最高裁判決が、死刑の執行方法は法律事項であると判示した趣旨にも鑑みると、立法政策として決して望ましいものではない。とはいえ、現在の絞首刑も、その基本的事項は、法律と同一の効力を有する明治6年太政官布告に従った方法に則って執行されていることからすると、我が国において死刑の在り方やその執行方法の在り方に関する検討が未だ十分には進んでおらず、しかも、死刑の執行自体は前にみたように安定的な運用が行われている現時点においては、未だこのような立法の不作為が憲法上の要請に反しているとまではいえないから、立法の不作為の違憲性を主張する弁護人の主張は、結局、失当である。

したがって、我が国の死刑の執行方法が憲法に反しているという論旨は、いずれも理由がない。

《引用終了》

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

絞首刑に関する裁判員裁判の一審判決(2011年10月31日大阪地裁)

- 2014-07-23 (水)

- 裁判資料

絞首刑が残虐な刑罰か否かが争われた初の裁判員裁判で、2011年10月31日に大阪地方裁判所は判決を出しました。判決は、「絞首刑には前近代的なところ」がある、「絞首刑が死刑の執行方法の中で最善のものといえるかは議論のあるところであろう」と認めたものの、結論として、絞首刑は残虐な刑罰ではないとしました。以下はその判決の絞首刑の合憲性に関する部分の抜粋です。

《引用開始》

第2 絞首刑の憲法適合性

1 弁護人は、「絞首刑は、受刑者に不必要な苦痛を与え、頭部を離断させるおそれもある。その実態は、執行に立ち会った者が、これほどむごたらしいものはないと述懐するほどのものである。世界的に見ても、今日、絞首刑を維持している国は限られている。これらの点からすると、絞首刑が残虐ではないとした判例(最大判昭和30年4月6日刑集9巻4号663頁)は、時代と環境の変化の下で、もはやその前提を失ったというべきである。絞首刑は憲法36条に反する残虐な刑罰に当たる。また、頭部離断に至った場合には、断頭刑となり、法の定めない刑が執行されたことになって、憲法31条にも反する」旨主張する。

2 裁判員の意見も聴いた(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律68条3項)上、弁護人の主張を検討したが、絞首刑は憲法に違反するものではないとの結論に至った。その理由は以下のとおりである。

(1)ア 法医学者であるヴァルテル・ラブル証人によれば、絞首刑で受刑者が死亡する経過や、心身に及ぼす影響は以下のとおりと認められる。すなわち、

(ア)最も多く、典型的な経過は、①頸動静脈の圧迫により脳への血流が遮断されて酸欠状態となり、脳細胞が死滅して心臓停止により死亡する、あるいは、②咽頭が圧迫されて気道閉塞のため酸欠状態に陥り、同様の経過で死亡する、という2つのパターンである。これらは競合することも考えられる。前者(①)の場合には、脳に酸素が残る5ないし8秒間は意識があり、後者(②)の場合は、体に酸素が残る一、二分間は意識がある。そして、この間、頸部圧迫による苦しみや、縄によって生じる頸部の傷に伴う痛みを感じる。

(イ)もっとも、縄のかかり方によっては、首が左右均等に絞まるとは限らないため、意識のある時間がより長くなって、痛みや苦しみもより大きなものとなる。加えて、加わる力が大きすぎるときは、頭部が離断することも考えられる。その場合、首の皮が強いため、完全に離断はせず、内部組織だけが一部離断する場合も多い。これを避けるため、縄の長さ(落下距離)を短くすれば、締まり方が緩慢になり受刑者の苦痛が増す。頸部組織の強さなどは、個人によってまちまちであるため、頭部の離断を完全に防ぐことは不可能である。

イ また、土本武司証人は、自らが絞首刑の執行に立ち会った体験をもとに、「少し前まで呼吸をし、体温もあった受刑者が、手足を縛られ、首をロープにかけられ、執行後、首を基点に揺れる様子は、正視に耐えないむごたらしいものだと思った。絞首刑には、どのようなことが起きるのか予見できず、あってはならない事態が起きる可能性があるという問題もある」旨述べた。

(2)ア このように、絞首刑は、多くの場合、意識喪失までに最低でも5ないし8秒、首の締まり方によっては、それが2分あるいはそれ以上かかるものとなり、その間、受刑者が苦痛を感じ続ける可能性がある。しかも、場合によっては、頭部離断、特に頸部内部組織の離断を伴うことがある。絞首刑には、受刑者が死亡するまでの経過を完全には予測できないといった問題点がある。

イ しかし、死刑は、そもそも受刑者の意に反して、その生命を奪うことによって罪を償わせる制度である。受刑者に精神的・肉体的苦痛を与え、ある程度のむごたらしさを伴うことは避けがたい。憲法も、死刑制度の存置を許容する以上、これらを不可避のやむを得ないものと考えていることは明らかである。そうすると、死刑の執行方法が、憲法36条で禁止する「残虐な刑罰」に当たるのは、考え得る執行方法の中でも、それが特にむごたらしい場合ということになる。殊更に受刑者に無用な苦痛を与え、その名誉を害し、辱めるような執行方法が許されないことは当然としても、医療のように対象者の精神的・肉体的苦痛を極限まで和らげ、それを必要最小限のものにとどめることまで要求されないことは明らかである。自殺する場合に比べて、安楽に死を迎えられるということになれば、弊害も考えられる。特にむごたらしいか否かといった評価は、歴史や宗教的背景、価値観の相違などによって、国や民族によっても異なり得るし、人によっても異なり得るものである。死刑の執行方法が残虐と評価されるのは、それが非人間的・非人道的で、通常の人間的感情を有する者に衝撃を与える場合に限られるものというべきである。そのようなものでない限り、 どのような方法を選択するかは立法裁量の問題といえよう。

ウ 絞首刑が死刑の執行方法の中で最善のものといえるかは議論のあるところであろう。しかし、死刑に処せられる者は、それに値する罪を犯した者である。執行に伴う多少の精神的・肉体的苦痛は当然甘受すべきである。また、他の執行方法を採用したとしても、予想し得ない事態は生じ得るものである。確かに、絞首刑には、前近代的なところがあり、死亡するまでの経過において予測不可能な点がある。しかし、だからといって、既にみたところからすれば、残虐な刑罰に当たるとはいえず、憲法36条に反するものではない。

また、ラブル証人の証言や、弁護人が提出した証拠によっても、頭部離断は、例外的に事故として生じるものであると認められ、 しかも、多くの場合、頸部内部組織の離断にとどまる。そうすると、たとえこれらの事態が生じたとしても、多くの場合、断頭とまではいえないし、極めてまれな例外的な場合を一般化し、絞首ではなく断頭であるとするのは相当ではない。したがって、憲法31条に反するものでもない。

弁護人の主張は理由がない。

《引用終了》

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

大正時代の政府の報告書 「死刑執行の方法に就て」

- 2012-09-02 (日)

- 裁判資料

1921年(大正10年)に設置された行刑制度調査委員会に提出された「死刑執行ノ方法ニ就テ」と題する報告書の現代語訳とその原文(ただし片仮名を平仮名に改めるなどの表記の修正を行なっている)を示します。この報告書を執筆したのは、当時、東京監獄の典獄(現在の所長に相当)で、同委員会の委員でもあった野口謹造です。この報告書は、当時、司法省監獄局長であった山岡萬之助の関係文書の中にあったもので、現在、法務図書館でマイクロフィルムの形で公開されています。ここで提供するのは、それをワープロ打ちしたものです。

提出証拠 野口レポート<現代語訳>(120823)

《現代語訳引用開始》

法務図書館所蔵 山岡萬之助関係文書 E-214

死刑執行の方法について

野口委員

死刑執行の方法について

目次

1 緒言

2 電気(またはガス)死刑の可否

3 毒薬を用いた死刑の可否

4 絞首刑を適当とする理由

死刑執行の方法について

委員 野口謹造

1 緒言

現在、世界各国で行われている死刑執行の方法は、これを系統的に大別すると下記の通りである。

密行主義 絞殺

死刑 斬殺

公開主義 銃殺

電殺

昔、死刑の執行は報復と威嚇を目的としていたので、おおむね公開主義を採っていた。その方法は多岐にわたり、しかも残忍性があるものが多かったが、世の中の進歩と刑罰主義の変化に伴って、次第に密行主義に移り、その方法もまた2、3の方式にまとまってきた。現在、文明諸国で公開主義を支持しているのはフランス・デンマーク・南米の一部にとどまり、その他は、大国から小国に至るまで、ほとんど監獄内で密行主義の下に死刑を執行することとなっている。

絞殺 絞殺は我が国を始めとし、イギリス・オーストリア・スペイン・米国の大部分・カナダ・中国等で行われている。我が国の歴史を調査すると、大化5年3月蘇我臣の事件に連座して絞殺された者9人と日本書紀に記されているのは、我が国での絞首刑の始まりということができる。

斬殺 斬殺はフランスを始めとし、スイス・ドイツ・ロシア等で行われている。我が国でも中世以来死刑は絞殺・斬殺の2種類に分かれていたが、明治維新以降、新律綱領、改定律令を経て、旧刑法になって、斬殺を全く廃止した。

銃殺 銃殺は比較的新しい方法である。ドイツと我が国では軍人にこれを適用している。中米・南米の諸国つまりチリ・ペルー・モンテネグロ<注 同国はヨーロッパの国である>・コロンビアその他の小国の多くでは公開の場で銃殺を執行している。

電殺 電殺は、最も新しい方法で、米ニューヨーク州で1889年1月から執行されることになった。同州の刑事訴訟法によれば、「死刑は、死刑に処せられる者の身体に、死に至らしめるに足る電流を死に至るまで流す方法によって執行すべきものとする」と規定している。しかし、1901年合衆国刑法の草案を起草した委員会はこの新方法の価値を認めず、電殺はあまりに実用的に原因を置いているので、長く続ける性質のものではない、と言っている。

2 電気(またはガス)死刑の可否

ニューヨーク州で電気死刑の考案をすることになった理由は、現在世界の文明国の大多数で行われている死刑の方法である絞殺で、死因が死に顔を醜くし、苦痛を与える時間が長いという点にあった。最初シンシン監獄内で試した電気死刑の方法は、死刑囚の身体を革紐を用いて電気椅子に縛り、死刑囚に電帽をかぶらせて、その身体に一気に3000ボルトの電流を流すというものだった。しかし、この高圧電流を受けた死刑囚がなかなか絶息しないのが不審であった。検査して電帽が死刑囚の頭に密着していないことが分かり、直に密着させたが絶息までに12分間かかった。12分間と言えば、絞殺の苦痛と大差ない長時間であるとして、電気死刑の失敗を言い立てて、絞殺よりもかえって残酷であるとの非難が米国の人道主義者の間で起こった。シンシン監獄ではその後さらに研究を積んで電気死刑の方法に改良を加え、今日では、死刑囚は電流を受けた瞬間に早くも心臓の鼓動を止め、長くとも2分間で絶息することを確かめたという。しかも、何事にも新規を好む米国では、電気死刑によって理想の域に達したものと認められていない。死刑囚がその言い渡しを受けた時から処刑に至るまでの間での煩悶は処刑の苦痛にも勝るものであろうとして、この煩悶を取り除く方法としてネブラスカ州議会ではガス死刑の提案が行われたと聞いている。提案者の考案によると、死刑囚を特設の密室に監禁して、執行の時期が来たらその言い渡しをしないで睡眠中に多量のガスを密室に注入し、窒息死に至らせるという設備であるが、これには主義上の反対がある。すでに特設の密室に監禁すること自体が、遅かれ早かれ来る死の不安を自覚させるものなので、たとえ死刑を執行する時に言い渡しをしなくとも、絶えることのない煩悶を免れることがないため、他の執行方法と大差があるということはない。ガス死刑が主眼とする執行の言い渡しをしないで処刑する方法は、刑罰の執行方法として果たして合理的だろうか。このような闇討に等しい処刑は、少なくとも我が国の国民性の要求に反するものである。処刑の苦痛を減ずる手段を研究するのは人道上必要であるが、いたずらにうわべの観察をして満足すべきではない。もし、死刑囚に宗教上の悟りを完全に持たせることができれば、彼らにゆったりと落ちついて死んでいく覚悟をさせることができるだろう。この場合においては、死の苦痛はおそらく小さな問題となるだろう。

また、電気死刑に対する非難は緒言にも述べたように、あまりに実用的で人間味に乏しく、執行の状況を想像すると、人を生きたまま火葬にする気持ちになる。「せめて人間らしい者の手にかかって死にたい」とは古武士の述懐で、斬殺に代えて絞殺にしたのは、情ある刑罰法を目的としたからである。理想論としては、死刑は元々これを廃止すべきである。しかしそれでも死刑を残しているのは、国民精神の抑え難い要求であるためである。

この要求のある限り、その執行方法においても、また国民性の要求を省みることを正当とすべきである。あの世界文化の中心であるフランスでギロチン(断頭台)を残し、自由博愛主義のアメリカで黒人奴隷に対してリンチ(私刑)を廃止しないのは不思議な事であるが、これもみな国民性の要求にして止むを得ないためであると考えることができる。

3 毒薬を用いた死刑の可否

死刑執行方法の改良の意見として、世間の人が希望する所は、苦痛なく短時間に死んで、死後の遺体が傷つかず、その執行方法が簡単で、安全な事である。今、化学薬品による急性死の状態を調査したが、以上の希望に添うような研究や業績はなく、全ての薬品が死亡の際の苦痛を免れない。速やかな死または即死(青酸)の場合においても、最近の実験者の言葉によると、死ぬ時の状況がむごたらしいだけでなく、個人によって死ぬまでの時間や病状に大差がある。あるいは確実に死なないこともあるという。ガス死刑を見ると、ガスによる中毒は一般に窒息死である。死後死体の検案をするためには、まず室内のガスを中和無毒とし、なお送風装置によって新鮮な空気と交換し、危険が全くなくなったことを確かめた後でなければ検案を行うことはできない。これには相当の設備と相当の時間が必要である。古くギリシャでは毒薬死刑を執行していた。ソクラテスはコニウム<注 毒ニンジン>という毒物を使ったというが、その方法は詳しくは分からない。化学薬品の中で、青酸ガスのようなものは、これを嗅ぐ時は数秒で死ぬだろう。このガスを発見した学者はその臭気を知ると共に死んだと伝えられている。このように薬品は取扱いがはなはだ不安全で到底死刑執行の目的として使用するのに適さないものである。

4 絞首刑を適当とする理由

以上の説く所により、いわゆる文明国は死刑存置国であり、フランスの斬首、アメリカ合衆国の数州での電殺を除き、他の文明国が事実上又は法律上、絞首刑を行っていることは注目すべき点である。本員の調査した所によれば、米国ニューヨーク州では電気死刑の方法を研究する為に約100万円を費やした。今、仮に電気死刑を我が国で試みるとすれば、少なくとも1監獄あたり費用5000円が必要で、かつ電力供給料金として1ヶ月20円内外を支払わざるを得ない。もし他からその時々の電力の供給を受けるのではなく、監獄で発電機または蓄電器を設置することとすれば、さらに多額の設備費と人件費を要する。経費の問題は別にしても、電殺が我が国の国情に適していないことは前段で説明しつくした。その他の方法に至っては、さらにこれ以上論ずる必要はない。要するに絞殺は他の死刑執行方法に比較して最も簡単明瞭で苦痛が少なく、執行の安全だけでなく、立法例に照らし、また歴史上の沿革を考えると、将来絞殺を維持する理由はあるが、これを排斥する理由を見つけることはできない。絞殺の欠点として非難される点は、それを執行された状態、つまり首を吊られた格好が醜いという位で、世俗に伝わるように体の局部が汚れるような状況になるものではない。医学上から見た縊首は、頸部にロープを巻いて身体を吊り下げる時に気道を圧迫して呼吸を止め、その窒息させる作用がある。同時に頸動脈その他頸部神経の圧迫によって血行を止め、直に強度の脳貧血を起こし、人事不省に陥る状態である。絞首がいかに容易であるかは論より証拠、自殺者の例を見て明らかである。自殺を覚悟してもいざ死ぬ前にはかなりの苦痛を忍ばざるを得ない。その苦痛に耐えかねたり、あるいは投身して岸に泳ぎ着く者があり、あるいは線路に身を横たえて列車の響きに驚いて逃出す者がいるが、縊死を企ててそれを中止した例を聞いたことがない。

本員が死刑の執行を実際に見たところでは、着手から終了に至るまでの時間は12分ないし15、6分である。これは脈搏の全く停止するまでの時間であるけれども、刑場では死刑囚が立った足元の床板が落ち、ロープに首を支えられた身体が宙吊りになると同時に死刑囚は人事不省になるので、苦痛の自覚は全く無いだろう。ただ、他人から見て悲哀を感じるのは、身体の一部にしばらくけいれんを見ることである。この状態を見ないように、刑場正面の床下に黒幕を引いて、幕の内部に身体が落下するよう、多少の設備を改めれば良い。

なお、死刑執行の命令は、典獄<注 所長>から死刑囚の精神状態に関して詳細な視察報告を司法大臣にした後で、必要な考慮を行ってこれを命令されるのであるから、現行の制度は適当な死刑執行方法であるとして、これを是認するのに躊躇しない。

《現代語訳引用終了》

提出証拠 野口レポート<原文・新仮名遣い>(120823)

《原文引用開始》

法務図書館所蔵 山岡萬之助関係文書 E-214

死刑執行の方法に就て

野口委員

死刑執行の方法に就て

目次

1 緒言

2 電気(又は瓦斯)死刑の可否

3 毒薬を以ってする死刑の可否

4 絞首刑を適当とする理由

死刑執行の方法に就て

委員 野口謹造

1.緒言

現今、世界各国に行わるる死刑執行の方法は、之を系統的に大別すれば左の如し。

密行主義 絞殺

死刑 斬殺

公開主義 銃殺

電殺

往昔、死刑の執行は報復及び威嚇を目的としたるを以って、概ね公開主義を採り、其の態様多岐に亘り、且つ著しく残忍性を帯びるもの多かりしも、世運の進歩と刑罰主義の変遷に伴い漸次密行主義に移り、其の態様も亦2、3の形式に帰着せんとす。現今、文明諸国に於て公開主義を支持せるは仏蘭西<フランス>、丁抹<デンマーク>及び南米の一部に止まり、其の他の列強小国に至るまで殆んど監獄内に於て密行主義の下に死刑の執行を為すこととなれり。

絞殺 絞殺は我が国を初めとし英吉利<イギリス>、墺太利<オーストリア>、西班牙<スペイン>、北米合衆国の大部分、加奈陀<カナダ>、支那等に行わる。国史を按ずるに大化5年3月蘇我臣の件に坐し被絞者9人と日本書紀に記されたるは我が国に於ける絞殺刑の嚆矢と謂うべし。

斬殺 斬殺は仏蘭西<フランス>を初めとし、瑞西<スイス>、独逸<ドイツ>、露西亜<ロシア>等に行われ、我が国に於ても中世以来、死刑は絞殺の2種に分れたりしも、維新以降、新律綱領、改定律令を経て、旧刑法に至り、全く之を廃せり。

銃殺 銃殺は比較的新しき方法にして、独逸<ドイツ>及び我が国に於ては軍人に之を適用し、中米、南米の諸邦即ち智利<チリ>、秘魯<ペルー>、黒山国<モンテネグロ>、コロンビア其の他の小邦に於ては多くは公開の場所に於て之を執行せり。

電殺 電殺は最も新しい方法にして北米合衆国紐育<ニューヨーク>州に於ては1889年1月より執行されるに至れり。同州刑事訴訟法に依れば「死刑は死刑に処せられたる者の身体に死に至らしむるに足る電流を通じ、且つ死に至る迄電流を送る方法を以て之を執行すべきものとす」と規定せり。然るに1901年合衆国刑法草案を起草したる委員会は此の新方法の価値を排斥し、電殺は余りに実用的に原因を置きたれば永続せらるべき性質のものに非ずと言えり。

2 電気(又は瓦斯)死刑の可否

紐育<ニューヨーク>州に於て電気死刑の考案を為すに至りたる理由は、目下世界文明国の大多数に行わるる死刑執行の方法たる絞殺は死因が死相を醜くし、且つ苦痛を与うる時間長しと云うに在りしが、最初「シンシン」監獄内に於て試したる電気死刑の方法は、死刑囚の身体を革紐を持って電気椅子に縛し、之に電帽を冠らしめ、其の身体に向け、一気に3000「ボォルト」の電流を通したるに、此の高圧電流を受けたる死刑囚は容易に絶息せざるに不審を生じ、検査せしに電帽の頭部に密着せざりしことを発見し、直に密着せしめたるも絶息までに12分間を要したり。12分間と云えば絞殺の苦痛と大差なき長時間なりとて電気死刑の失敗を鳴らし、絞殺よりも却て惨酷なりとの非難米国人道主義者の間に起こり、「シンシン」監獄にては其の後更に研究を積みて電気死刑の方法に改良を加え、今日に於ては、死刑囚は電流を受けたる瞬間に早くも心臓の鼓動を止め、長くも2分間にて絶息することを確かめたりと云う。而も何事にても新規を好む米国に於ては電気死刑を以て未だ理想の域に達したるものと認めず。死刑囚が其の言い渡を受けたる時より処刑に至る迄の間に於ける煩悶は処刑の苦痛にも勝るものあらん、此の煩悶苦痛を除去する方法として「ネブラスカ」州議会に瓦斯死刑の建議現れたりと聞く。建議者の考案に依れば、死刑囚を特設の密室に監禁し、執行の期至らば其の言い渡を為さずして睡眠中多量の瓦斯を密室に注入し、窒息死に至らしむと言う装置なるが如きも、之には主義上の反対あり。既に特設の密室に監禁すること自体は早晩到来すべき死の不安を覚知せしむるものにて、縦令<たとえ>、執行時の言渡を為すことなくても不断の煩悶を免れざれば他の執行方法と大差あることなし。瓦斯処刑の主眼とする執行の言渡を為すこと無くして処刑するの方法は、刑罰の執行手段として果たして合理的なりや。斯かる闇打に均しき処刑は少なくとも我が国民性の要求に悖<もと>るものとす。処刑の苦痛を減ずるの手段を講究するは人道上必要なるべきも、徒<いたずら>に皮相の観察を以て満足するべきにあらず。若し死刑囚をして心霊上大悟徹底せしむる所あらしめんか。彼等をして従容死に就くの覚悟を為さしむることを得べし。此の場合に於ては死の苦痛の如きは蓋<けだ>し小なる問題となるべし。

又電気死刑に対する非難は緒言に述べたる如く、余りに実用的にして人間味に乏しく、執行の状況を想像するに人を生きながら火葬に付するの感あり。「切<せ>めては人らしき者の手に罹りて死なばや」とは古武士の述懐にて、斬殺に代うるに絞殺を以てせしは、情ある刑罰法たるを侯<こう>す。理想論としては死刑固より之を廃止すべし。而も尚之を存するは死刑は国民的精神の抑え難き要求なるが故なり。

此の要求の存する限り其の執行方法に於ても亦国民性の要求を省るを正当となすべし。彼の世界文化の中心たる仏蘭西<フランス>に於て「ギロチン」(断頭台)を存し、自由博愛主義の亜米利加<アメリカ>に於て黒奴に対し「リンチ」(私刑)を廃せざるは不可思議なるも、是皆国民性の要求にして止むを得ざるに出ずるものと思惟せらる。

3.毒薬を以てする死刑の可否

死刑執行方法の改良の意見として世人の希望する所は苦痛なく短時間に死し、死後の姿を損せず、其の執行方法の簡便にして安全なることなり。今、化学薬品に因る急性死の状態を調査するに、以上の希望に副うべき研究業績なく、総て死時の苦悶を免れず。速死又は即死(青酸)の場合に於ても最近実験者の言に拠れば、死状惨なるのみならず、個人に拠り死に至る時間及び病状に大差あり。或は確実に致死せざることありと謂う。瓦斯死刑に付て之を見るに、瓦斯に因る中毒死は一般に窒息死にして、死後死体の検案を為すには先ず室内の瓦斯を中和無毒とし、尚お送風装置に依り新鮮なる空気と交換し、危険全く去りたることを確かめたる後にあらざれば、検案を遂ぐる能はず。之には相当の設備と相当の時間を要すべし。古昔希臘<ギリシャ>には毒薬死刑を執行しコニウム、ソクラテスは此刑に処せられたりと云うも其の方法を詳<つまびらか>にせず、化学品中青酸瓦斯の如きは之を能く嗅ぐときは数秒にして死すべし。該瓦斯を発見したる学者は其の臭気を知ると共に死せりと伝えらる。斯に薬品は取扱に甚だ不安全にして到底死刑執行の目的として使用するに適せざるものなり。

4.絞首刑を適当とする理由

以上の説く所に依り所詮文明国は死刑存置国にして、仏蘭西<フランス>の斬首、米北合衆国の数州に於ける電殺を除きては他の文明国は事実上又は法律上絞首刑を施行しつつあるは特に注目すべき点とす。本員の調査したる所に依れば、米国紐育<ニューヨーク>州に於ては電気死刑法研究の為に約100万円を費したり。今仮に之を我が国に試みんとせば、少なくとも1監獄の設備費5000円を要し、且つ電力供給料金として1箇月20円内外を支払はざるべからず。若し他より時々電力の供給を受けることとせば、更に多額の設備費と人件費を要す。経費の問題は之を別とするも電殺の我が国情に適せざることは前段の説明に於て之を盡せり。其の他の方法に至りては更にこれを論ずる必要無し。要するに絞殺は他の死刑執行方法に比し、最も簡明にして苦痛少なく執行の安全のみならず、之を立法例に照し、又は歴史上の沿革に考え、将来に維持するの理由を認むるも、之を排斥するの理由を発見せず、絞殺の欠点として非難する所は其の執行せられたる状態、即ち首の吊り下がりたる恰好が醜くしと云う位にて、世俗に伝うるが如く身体の局部に汚辱の有様を呈するものに非ず。医学上より見たる縊首は頸部に索条を巻き身体を懸垂する時は気道を圧迫して呼吸を止め、以て窒息せしむるの作用にて同時に頸動脈其の他頸部神経の圧迫に因り血行を杜絶し、直に強度の脳貧血を起こし、人事不省に陥いるの状態に在り、縊首の如何に容易なるかは論より証拠、之を自殺者に徴して明白なり。自殺を覚悟しても扨<さ>て死ぬ前には可なり苦痛を忍ばざるべからず。其の苦痛に堪え兼ね、或は投身して岸に泳ぎ着き、或は鉄路に身を横えて列車の響に驚きて逃出したる者あれど縊死を企てて之を中止したる例を聞かざるなり。

本員が死刑執行の実験に依れば、着手時より終了に至る迄の時間は12分乃至15,6分間なり。これは脈搏の全く停止するに至る迄の時間なれども刑場に於ては死刑囚の立てる足下の床板が落下し絞索に首を支えられたる身体が宙釣りになると殆ど同時に人事不省に陥るが故に何等苦痛の自覚無かるべし。唯、客観的に悲哀を催すは身体の一部に暫時痙攣<けいれん>を目撃することなり。此の状態を目撃せしめざる為に刑場正面床下に黒幕を引き幕の内部に身体の落下する様、多少其の装置を改むれば可なり。

尚お死刑執行の命令は典獄より死刑囚の精神状態に関し詳細なる視察報告を司法大臣に為したる後に於て、相当の考慮を以て之を命令せらるるに於ては、現行制度は適当なる死刑執行法として之を是認するに躊躇せざるなり。

《原文引用終了》

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

絞首刑の残虐性-元検察官の証言

- 2012-06-18 (月)

- 裁判資料

元検察官・土本武司 筑波大学名誉教授の証言

2011年10月12日、初めて絞首刑の残虐性が争点になった大阪の裁判員裁判で、元検察官・土本武司筑波大学名誉教授が証言しました。

同教授は絞首刑の執行に自ら立ち会った経験から絞首刑は残虐な刑罰に限りなく近いと述べています。

平成21年(わ)第6154号 証人尋問調書

主任弁護人

証人は鑑定証人的なかたでいらっしゃいまして、正確性を期するために、御自分で年月日等も含めメモされたものをお持ちです。それから、執行に立ち会われた際の自ら記録されたものをお持ちです。それらを参照することはほとんどないとは思いますけれども、その許可をお願いしたいと思います。事前に検察官に申し上げております。

裁判長

特によろしいですか。

検察官

はい。

裁判長

では、必要があれば見ていただいても結構です。あと、示されたものは調書に添付しておきます。

主任弁護人

(略)

調書末尾添付の資料2を示す

それでは、まず、絞首刑についての先生の意見の結論部分をお聞きしたいと思います。最初にてすね、先生、憲法と死刑についての考えをお聞かせ願えますでしょうか。

憲法31条を御覧ください。「何人も、法律に定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定されております。この規定の反対解釈、つまり法律の定める手続によるならば、死刑を含めた刑罰を科すことができるという解釈が成り立つわけであります。しかしながら、法律の規定さえあれば、いかなる方法の死刑の執行であってもいいのかという次の問題が出てくるわけでありますが、それにつきましては,法による執行であっても許されるものと許されないものがある。その許されないものは何かというのは、憲法36条を見ることが必要であります。「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」という絶対にという表現の下の規定があるわけでありますので、言わば許されるか許されないかの分水嶺となるのが、あるいは歯止めになるのがこの残虐という概念であるということになります。ですから、具体的な執行方法が残虐であるかどうかにつきましては、十分、慎重に検討する必要があります。

これまで、我が国でその十分な検討はなされてきたんでしょうか。

日本におきましては、特に死刑問題、取り分けその執行間題につきましては,密行性が強調されてきただけに、ほとんど今申した検討がなされてこなかったと言っていいかと思われます。裁判員制度が始まり3年目を迎えようとしている今日、この問題につきまして、当法廷が裁判員のかたがたを含めたところの審議を行われるということにつきまして、誠に結構なことである、大変有意義なことであろうと考えております。

先生は我が国の死刑の執行方法である絞首刑が残虐な刑罰か否かについて、どのような意見をお持ちですか。

限りなく残虐に近いものであるという思いを抱いております。

調書末尾添付の資料3を示す

我が国の判例がどうなっておるかというのを、簡単に御説明いただけますでしょうか。

それにつきましては、「最高裁大法廷の昭和23年3月12日判決」、これを見ていただければと思います。「死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰と言わねばならぬから、将来若し死刑について、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそは正に憲法36条に違反するものというべきである。」という判示がなされているのであります。この判決につきまして、私は2つの点で問題視すべきものがあろうかと思います。1つは、全体的にこの「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆで」といったものを残虐な執行方法の例示としてあげているのでありますが、そこには見せしめといいますか、見た目を中心とした判断がなされているように思われます。もとより、見た目の残虐性、判断も重要の1つではあろうかと思いますが、まずもって、残虐性の判断にとって重要なのが当該受刑者の肉体的、精神的苦痛、それから、身体的損傷の有無といったものが検討材料とされるべきであろうかと思われます。第2には、この火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでを挙げることによりまして、結論的に、この絞首刑はその残虐性のあるものから除外されている判断がなされているわけでありますが、この判決がいう、時代と環境におきまして、時代と環境という限定付きの判断をするとこういう結論になるということであろうかと思われますが、我が国の場合、この明治から昭和20年代には、確かに絞首刑は必ずしも残虐な刑罰ではなかったかもしれませんが、しかし、現在の文明レベルでは同一の判断を経験してはならないと考えられます。

調書末尾添付の資料4を示す

この件と先ほど示された憲法36条による残虐というのは、どういうことをいうんでしょうか。

これにつきましても、最高裁の判例があるわけでありますが。昭和23年6月30日の大法廷判決を御覧いただきますと、ここに残虐な刑罰の定義がなされております。そこでは「不必要な精神的・肉体的な苦痛を与えたり、その他人道上残酷と認められる刑罰」ということであります。その結果として、当時のこの昭和30年代における最高裁の判断としましては、我が国の絞首刑というのが残虐ではないという結論に達するわけでありますが、2つの点で問題があろうかと思います。

それは先生、先ほどおっしゃっていただいたのでいいわけですか。

はい。

次に、6月30日の判決について、先生に今説明していただきましたけれども、先生御自身の御説明をいただきたいんですが、残虐か否かはどのような観点から見ればいいんでしょうか。

最高裁ではこういう定義をしたんでございますけれども、この定義は間違っていないと思いますが、そこヘアプローチするための方法としては、次の3つが必要ではないかと思われます。

調書末尾添付の資料5を示す

「残虐か否かの3つの観点」と題するメモを示します。

はい、お願いいたします。それは先ほどもちょっと触れましたが、1つ目には、医学的見地から見て、死刑囚本人に不必要な苦痛を与えるものであるかどうか、こういう観点からの検討。第2に、不必要な身体の損傷を生ずるかどうか、第3に、一般人の心情において惨たらしさがあるかどうか、これが先ほど来いう、外観からの判断材料ということになるわけでありますが、私としては、最高裁の精神をくんで、この3点からのアプローチが残虐性判断の要素として適当ではないかと思います。

この3点の観点から残虐性を判断された場合に、現在、我が国で行われてる絞首刑は憲法36条に違反するかどうか、それについての先生のお考えをお聞かせください。

結論的に先ほど申しましたが、現在の我が国の絞首刑制度というのは、残虐性に限りなく近いものではないかと思われます。

ところで、その絞首刑が残虐な刑罰か否かが争われた事件の最高裁判決は憲法36条に違反しないと、こう判断していたのではないでしょうか。

はい。確かにそうでありますけれども、それはそういう判断がされた時期と、今日、現代との区別を厳正に行った上での判断でないといけないと思うんですが。

調書末尾添付の資料6を示す

じやあ、最高裁の判例で、御説明願いますでしょうか。「最高裁判所大法廷昭和30年4月6日判決」をパネルに示します。

この昭和30年判決におきましては、「現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国が採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認めらない。」という判示がなされているのであります。しかしながら、歴史上ある時期に考えられた真実、特に科学的な真実とされていたものが、後の科学によって誤りだとされることは他にも例は多数あるわけであります。自然科学上の真実であるから、確固不動、世の東西を問わず動かざるものであるということはあり得ないわけであります。例えば、DNA鑑定も最高裁によってその妥当性が肯定されたにもかかわらず、その後、足利事件によって根底から覆るということも起きてきておるわけでありますので、この30年判決が出た時点において、これが妥当性を持ったとしましても、今日、それがなお妥当性が維持されているという判断は早計にすぎようかと思われます。

この昭和30年4月6日判決の記録を見ましても、科学的な証拠かあるようには思われないんですけども、時期的には、その前にいわゆる古畑鑑定というのが出ておりますですね。

そのとおりでして、当時の我が国の法医学の最高権威者といわれていた古畑博士のこの問題に関する鑑定書が、他の事件であるわけであります。それは確か、昭和27年の鑑定書であったと思いますが。

調書末尾添付の資料7を示す

それでは次に、古畑博士の鑑定について御説明願います。

この鑑定によりますと、3つの要素を示すことによって、我が国の方法は違憲ではないという判断が示されております。まず第1に、瞬間的に意識を失う。ロープが首に掛かって、体重でつり下げられた状態になったときに、瞬間的に意識を失う。第2に、屍体に損傷を生じせしめない、先ほど私か申しましたこの不必要な身体の損傷が生じないということですね。それから、第3に、最も苦痛のない安楽な死に方であるということから、我が国の絞首刑は残虐ではないという判断がなされているのであります。

この鑑定は正しいんでしょうか。

はい。この27年から30年にかけての頃には、これが妥当性を持つものとして取り扱われたようでありますが、昨日私も傍聴席で拝聴しましたが、ラブル博士の御研究の結果からいたしますと、これが正しくないという判断がなされ、このラブル博士らの御見解を今日正当視すべきではなかろうかと思います。

調書末尾添付の資料5及び資料7を示す

先生が先ほど言われた残虐か否かの3つの観点をおっしゃっていただきました。それに照らして、現在我が国の絞首刑をどう評価するかというのを御説明願いますでしょうか。

まず、1番目の不必要な苦痛を与えるか否かという観点につきまして、古畑鑑定によりますと、今言いましたように、瞬間的に意識を失っているんだから、痛いとかかゆいとかということを本人は感じるいとまがないというほど意識の喪失というものを重視された判断でありますが、そもそも第一にこの点が問題であります。ラブル先生たちの御研究の結果からいたしますと、最低、どんなに短くても5秒から8秒は意識喪失状態ではない、意識喪失伏態でない状態が続けば続くほど、その間の苦痛はすさまじいものがあろうかと思われるということで、第1のこの古畑鑑定の判断は排斥されることになるのではないかと思われます。

先生の3つの観点の2番目に即して、御説明をお願いします。

2番目が特に問題であろうかと思われます。実は私ども、そして恐らくは多くの人たちが同じ思いだったと思うんでありますが、絞首刑というと、首にロープが掛かって、床板が外されて、床下につり下げられる状態になる。そのときに加わった首への力によって息ができなくなる、そういう生理的なメカニズムに基づいての死への導入であるという判断が一般的ではなかったかと思われます。私も最近までそうでありました。ところが、昨日ここで証言がありましたように、何と頭部離断、首が引きちぎられてしまうという事態が現にあり得るんだということ、これがヨーロッパにおいても実例が何件かあり、我が国におきましても、その実例を取り扱った法医学者による報告がなされてるということであります。何と恐ろしいことじゃないでしょうか。それも全部離断は、つまり、頭部と体が真っ二つに切れる場合もあれば、半離断、右又は左だけ切れる場合、あるいは頚部臓器、中だけ切断されて、不思議に外の皮膚部分は異常がない、あるいは引っ張られた形になってるだけで、大きな異常が見られないという、様々な状況下において、いずれにしましても、離断という空恐ろしいことが現に行われているのだということ、多くの人は私を含めて、そういう事実を知らなかったんではないかと思われます。

その次の3つの観点の3番目に照らして、いかがでしょうか。

これは後に述べますように、私は検察官在勤中に死刑の執行指揮をして、執行の立会いをした経験があります。そのときの状況は後ほど述べさせていただく時間があろうかと思いますが、いずれにしても、正視に耐えません。この惨めったらしい状況というものを、これは否定することができないものであろうかと思います。

惨たらしいという趣旨でよかったですかね。正視に耐えなかったとは。

そうです、はい。

調書末尾添付の資料2を示す

ここで、絞首刑の法的な根拠について、ごく簡単にお尋ねしたいと思います。そもそも死刑に関する我が国の憲法はどうなっているかを、もう一度簡単に御説明願えますでしょうか。

憲法31条の関係では、死刑制度そのものを認めることも、法律の規定さえあれば差し支えないとされている。しかし、 36条の関係ではその法律の規定が残虐なものを認める内容であるならば、絶対にこれは許さないという形で、違憲だという定め方をしている。つまり死刑制度そのものと執行の方法とを、憲法が分けて規定をしてるんじゃないかと思います。

そうすると、執行の手続に関しては、どういう定めが必要なんでしょうか。

残虐でない執行のやり方を定める必要があるということですね。

法のレベルとしてはどうなんでしょうか、法規のレベルとしては。規則でいいんでしょうか。

これはもう明確に法律という形式を取っていなければなりません。かつて古くは、一時、執行官の方の準則で足りるような感じの規定の仕方がなされた時期かおりますが、少なくとも、今日の憲法下におきましては、そういうものでは足らないわけで、明確に国会の議決によるところの法形式を取っていなければなりません。

その法律と36条の執行との関係はどうなるんですか。その法律はどんな法律でなければならないということになるんでしょうか。

もう一度お願いします。

その法律は、先生がおっしゃったその残虐でない、残虐であってはならないという36条との関係では、単に法律があればいいということではないわけですね。

残虐でない内容を持った、残虐でないことを担保するような法形式でなければならないということですね。

それでは、執行についてもそういうものが必要だということですが、その執行方法のどのような事項について法的な根拠がいるんでしょうか。

執行に関しましては、2つの面に分析できるのではないかと思います。

調書末尾添付の資料8を示す

先生が、御説明いただけますでしょうか。

大きくいって、死刑執行の法律的側面と、死刑執行の事実的側面に分けることができるかと思われます。私が分けただけのことですので、権威のあるものとは言えませんが、前者の法律的側面の内容としましては、死刑囚の処遇、死刑執行の命令者が誰で、指揮者が誰であるか、執行の時期・場所はどうか、立会人、執行記録などがその対象となります。そして、それを規定しているのが、我が国の場合刑法11条ですが、刑事訴訟法475条以下、それから刑事収容施設法178条以下等であります。そして、この執行の事実的側面につきましては、刑具の構造、刑具の使用方法、被執行者の身体の取扱方法、これらが死刑執行の事実的側面の対象となるものであります。この事実的側面のところが重要でありますが、これを規定しているのが、我が国の場合、何と明治6年であります。明治6年の太政官布告65号というのがあるわけですが、この太政官というのは当時の最高行政執行機関で、今日のような三権分立が明確になっておりませんので、ほとんど行政上の最高機関といいつつ、三権全てを掌握していたといってもいいわけであります。それが布告、今日の公布したところのものがこの65号という形でありまして、後にも振りますけれども、この明治6年に今日では法律としての効力かあるかどうかすら疑われるような太政官布告という形で、死刑執行の最も基本的な事実的側面を規定しているのでありまして、全体としてばらばらな関係法令に規定が置かれているということ、これが1本の法律にまとめられる必要がありましょうし、法律としての効力があるかないかすら問題となるような古いものではなくて、明確に国会で制定した法律という形式によるものであることが必要であるように思われます。

調書末尾添付の資料9を示す

次に、明治以降の我が国の死刑執行がどのような変遷をたどったかについて、これもごく簡単に説明していただけますでしょうか。

ここに明治以降の死刑執行方法に関する法令の変遷が記載されておりますが、まず明治元年の仮刑律、一番最初は刎、斬、刎というのは首をはねるというわけでありますが、斬は袈裟懸けに斬り殺すというわけでありますが、その方法が取られ、それが絞、つまり絞殺、それから刎、梟、はりつけといったものに変わってまいります。明治3年になりますと、新律綱領の上での絞柱式絞首刑が導入されます。それから、後で絞柱式がどんなものか説明させていただく機会があろうかと思いますが、いずれにいたしましても絞柱式ですと、死刑の目的を達するまでの時間か掛かりすぎる。したがって、また、受刑者の苦痛が大きすぎるということから、時間を短くし、苦痛を軽減させるための方策といたしまして、明治6年、絞架式絞首刑が導入されるわけであります。今申したように、新律綱領における絞柱式のやり方のマイナス点を打破するために明治6年、太政官布告65号によって、絞架式が採用された。そして、明治15年には、今からいえば旧刑法が施行されまして、死刑の執行方法としては絞首刑のみということになりまして、以後、今日までに及んでいるということであります。

先はどの御説明で答えは出ているのかもしれませんけれども、死刑の執行方法ということに関しては、どれが一番重要なんでしょうか。

太政官布告第65号、明治6年のものでありまして、これが今日の死刑の事実的側面における唯一の法的根拠とされております。

調書末尾添付の資料10及び資料11を示す

それでは、次にその太政官布告を示します。法壇に向かって左側に原本、右側に現代語訳を付けさせていただきました。現代語訳の方で、先生、御説明願いますでしょうか。

「およそ絞刑を行うには、まず、両手を背中で縛り、紙で顔面をおおい、引いて絞架に登らせて、」、「引いて絞架に登らせて」というところを御注意願いたいんですが、つまり、当時は2階部分で、2階部分から1階部分につり落とすというやり方であったわけでありますね。

調書末尾添付の資料12を示す

それでは先生、ここで図面をお見せいたしますので、今の御説明をもう一度お願いします。太政官布告65号の絞架図を示します。

これは絵が書いてありますが、これは単なる絵ではありませんで、今の明治6年太政官布告65号の中身の一部を構成してるわけであります。当時、これによらなければ、死刑の執行をしてはならないという意味を持つ法的拘束力のあるものでありました。それで、ここに階段がございます。時々、人は13階段だなんていうことを言う人がいますが、それは冗談でありまして、13ぽっちではないわけですが、いずれにいたしましても、ここへ上がらせて、ここに2本のロープが垂れ下がっておりますが、今日では、これは1本だけが多いようでありますけど、とにかく、この先端にあるロープの輪に本人の首をかけまして、ここにあるハンドルを引きますと、この受刑者が立っている床板が開く。それで、すとんと下へ落ちる。落ちるけれども、その足の先端は地面には着かない。約1尺、30センチ離れて宙吊りになるというやり方。もともとはイギリスで開発されたと聞いておりますが、そういうものでありますね。これは読めなくてもお分かりいただけると思います。

調書末尾添付の資料11を示す

その後、この太政官布告65号の規定にどのような改正というか、変化、改訂がありましたでしょうか。

細かいことを言いますと、この紙で顔面をおおいといっておりますが、これは紙が白布にあるときから変わってきてしまうということがあります。しかし、それは小さなことですが、このおよそ2分か経過した後、つまり、歯車の柄を引いて、踏み板が外れて開いて、すとんと落ちるときから2分経過した後に死亡を確認するという規定になっておったんでありますが、その2分か、その後5分に変更されております。恐らく2分では、確実に死亡したかどうかの確認がしにくい事情があったのではないかと思われます。そして、何よりも大きな変化というのが、この2階部分から1階部分に下ろす屋上式であったわけですが、あるときから1階部分から地下へ下ろすという、屋上式ではなくて地下方式に変わってしまった。これはどうやら、この階段を上らせるときに、やはり覚悟をしていたとしても、死刑囚としては、最後の最後ということで、ここで非常に抵抗する人が続出してきたという事情もありまして、登らせないで、執行室と同一の平面を横に移動さえすれば、執行することができるような方法に改善するために、2階方式じゃなくて1階方式に変えたということであります。これは、かなり大きな変更でありますから、私はやっぱり法改正の手続を取らなきゃいけなかったんじゃないかと思うんでありますが、どうも、どれを調べても、そこの部分を、この65号を改正する手続が取られた形跡が見当たらないんですよね。

今お示しいただいた布告65号で改正をするということは、明文化されておるのはどの部分なんでしょうか。

この2分が5分に変わったという部分だけは、明文による変更であったということですね。

そうすると、それ以外は、いつ、どのようにして変更になったのかっていうことは明確でないということになるんですか。

明確ではありません。少なくとも、私か調べた限りでは分かりません。

それでは次に、先生が絞首刑の残虐性、あるいは絞首刑そのものについて、深くお考えになられるようになったそのきっかけについてお尋ねしたいと思います。まず、先生は死刑についていつ頃から関心を持つようになったんでしょうか。

大体、司法修習生になる前ぐらいからかと思います。

どのようなお考えをお持ちだったんでしょうか。

当時、先ほど申しましたように、新派刑法学のME先生のところで書生のような、助手のようなことをやっておりました関係上、御承知のとおりM先生は、刑法理論において、主観主義刑法理論、刑罰論において、教育刑論を主張されて一世を風靡されたかたでありますが、やはりその影響を多分受けまして、教育刑論を取る以上、当然死刑は廃止すべきだということになりますので、そういう立場を当初は取っておったわけであります。

裁判員のかたもおられますんで、教育刑であれば、なぜ死刑廃止ということになるのかだけ、簡単に御説明願えますでしょうか。

教育刑に対する言葉は応報刑であります。犯罪に対する応報であるなら、当然、死刑は肯定されるということになりましょう。しかしながら、刑は教育であるという考え方に立てば、その教育の対象となる人をこの世から抹殺してしまえば、これは教育にならないわけであります。

その先生のお考えは、その後、どのように変わったんでしょうか。

申し訳ありませんが、その後、私は検察官になりました。犯罪を憎むという内容を持つ職場に入ったわけで、次第次第にそういう思いが強くなりまして、死刑についてはそれを肯定、しかも、仕事をしながらの勉強をした者といたしまして、言わば、強い死刑存置論の仲間に入ったということであります。

先生御自身が死刑事件に検察官として関わられたのは何件ありますか。

1件であります。

どんな事件だったんですか。

これは公刊物にも出ましたので、申し上げていいと思うんでありますが、長谷川事件と通称言っております。

調書末尾添付の資料13を示す

長谷川事件と題するパネルを示します。先生、お願いします。

昭和41年に、東京の郊外で発生した強盗殺人事件、警視庁から第一報、通報を受けました私は直ちに現場に急行いたしました。すると、被害者、その一家の主婦のかたでありますが、血の海の中に倒れて、事切れておりました。その有様を見たときには、これはもう犯人を一刻も早く検挙して、厳しい処分を加えるべきだと思ったわけであります。幸いにも、数日後に犯人は検挙、そして、全面的に認めて争いがありませんでしたので、審議も早く進みまして、同じ年の11月、つまり5か月ぐらい後には既に第一審の判決、死刑判決が出たわけであります。で、翌年には控訴審の控訴棄却、さらにその翌年には、上告棄却で死刑確定という、迅速裁判という観点からすれば、誠に早い、理想的な審議が進められたのでありますが、一方、この被告人に対して、果たして適切な裁判であったかどうかは反省する余地のあるケースであるように思われます。そして、判決確定後、3年後、これも現在の執行状況からしますと、早い執行でありますよね。3年ぐらいで執行される、昭和46年11月9日、死刑が執行されたという、そういう内容のケースであります。

このケースで、先生は捜査検事として、どのような求刑意見をお付けになったんでしょうか。

死刑求刑意見を、求刑意見として付けました。

捜査と公判は分かれておったんですかね。

はい。捜査・公判が分かれておりまして、私は捜査検事としてであります。したがって、起訴によって事件は公判部の方に移りましたので、現実に求刑したのは別の公判部検事であります。

その前に、捜査に当たられた検事として、死刑の意見を付されたということでしょうか。

はい。極刑でありますから、その求刑を決定すること自体について、主任検事、私だけの意見ではなくて、上司との協議の上で決めたわけではありますが、いずれにしましても、その死刑求刑に私も関与いたしました。

この41年5月21日から、絞首刑が執行された昭和46年11月9日までの間に、何があったんでしょうか。

今申しましたように、起訴後は、事件は公判部の手に渡りましたので、直接関与はしておりませんでしたが、41年11月28日に一審判決が出た後に、被告人から手紙が来るようになりまして、私との間で文通が始まりました。

最初にどんな手紙が来たんでしょうか。

一番最初、この差出し名を見たときに、住所地が拘置所になっている。それから、別に仮名を使われてるわけではない、長谷川って本名で参りましたので、瞬間、私はこれは自分を死刑に追い込んだ元凶である土本検事に対する怨嗟の、恨みの言葉か、若しくは逆に助命嘆願の意図によるものであるかという思いを持ちましたんですが、実際はそうではなくて、普通のありきたりの、いってみれば年賀状的なものでありました。1回目はそうであったわけですが、その後、文通が交わされることになり、最終的には9回にわたるわけでありますが、だんだんにこの、私が彼の手紙の中に深いものを感じてのめり込むようになりました。というのは、もちろん先ほど申したように、怨嗟の言葉、助命嘆願の言葉は最後までありませんでしたが、あったのは、刑務所当局が本人に渡した小鳥、彼の場合は文鳥でありますが、文鳥を大変かわいがってあげる、その文鳥のしぐさ、水浴びをしたり、餌をついばんだりするというしぐさを丹念に観察して、それを文章に表すということが中心となった手紙、あるいは窓の外のからすとすずめとの争い、戦いの有様をやはり丹念に淡々と表示していく、その淡々と表示している中にありまして、過去の自分に対する後悔の念、反省の気持ちというのがじわじわじわっと行間にしみ出ている感じでありまして、私も物を書くことに関心があった者といたしまして、こんなすばらしい文章が書ける人が、何であんな大罪を犯したんであろうかという思いに駆られたのであります。

全部で何通の手紙がきたんでしょうか。

全部で9通でありました。

最後の手紙はどんな手紙でしたか。

それまで、今申したように、淡々としてではあるけれども、文章の量が多い、ですから、書かれてるペーパーが、便箋が5枚から10枚といった分量のものでありましたので、封筒を受け取ったその瞬間にその分厚さというものが分かるわけですよね。ところが、一番最後のは大変薄っぺらいんです。で、はっと予感がいたしまして、急いで開封いたしましたら、案の定たった1枚、そこには「とうとう逝くことになりました。」逝くという字はちゃんと逝去の逝という字が書かれてありました。「お世話になりました。さようなら。減灯後」、減灯後というのは、ライトを刑務所は一定の時間になると消すわけでありますが、彼のように翌日執行されるという死刑囚について、最後の手紙を完成させるまでの間、この電気を消すことはしないで、ただ、光量を減量するという措置を執られた後の手紙だということがそれで分かったわけであります。早速、拘置所へ照会しましたところ、昨日執行しましたということでありました。

長谷川さんからの手紙を通じて、先生は死刑について、どのような気持ちを持つようになられたんですか。

今申しましたように、事件発生当時は被害者の血の海の中に倒れている無残な姿を拝見して、犯人は厳罰に処すべきだという思いを強くしたわけでありますが、そして、それは一審判決、控訴、上告と経て、判決が確定したときまで続いたわけで、決して死刑判決が不当だとか、過度に重いというような思いを持ったことはありません。ところが、今申した、その文通が始まりまして、その手紙のもたらす彼の生き様と申しますか、回を重ねるごとに何か、決して大げさに申し上げてるわけではなくて、神様、仏様の境地に彼が近づいてるんじゃないかという思いを抱くようになりました。そうすると、彼を、そういう神・仏のような心境になった者を刑場に連れ出す必要があるのだろうかという自問自答をするような事態が起きてきたわけであります。

具体的に、長谷川さんを救おうとされたことはあるんでしょうか。

結果として失敗しましたから、余り言いたくはないところでありますが、何とか救えないものかという思いになりまして、現行法上、もしできるとするならば、それは恩赦の措置であろうというふうに思いまして、当時の上司に相談したわけであります。上司の方もしばらく考えさせてくれということで、数日間だと思いますがたちまして、返事としては、やはりできないと、検察官が自ら請求して死刑判決を得た以上、得たものについて、その判決が確定した死刑囚に対し恩赦の措置を執るといった手続を検察官が取るということは筋が通らないと。言われてみればそのとおりであります。いずれにしましても、当時組織で動いていたわけでありますので、やむなくそのままになったのであります。恥ずかしい話で。

次に別のことをお尋ねします。先生は絞首刑の執行に立ち会われたことがありますでしょうか。

はい。1回あります。

それはどういうことをしておられる、役職としてはいつのことなんでしょうか。

高等検察庁検事の当時でありました。

場所はどこだったんでしょうか。

公務で行ったことですから、差し支えないと思いますが、差し障りのある関係者がいらっしゃると困りますので、できればそれは勘弁していただきたいと思います。

いずれにしても、拘置所でですね。

はい、拘置所であります。

どのような経緯で立ち会うことになられたんでしょうか。

それは高検検事としての仕事の一環として、上司からの下命によったんだと。ただ、私の中ではですね、私の中では、先ほども申しました長谷川君の事件が、刑が執行された後も心の底にいつまでも残っておりましたから、恐らく私としては、長谷川君の最後を見届けたいという気持ちがあって、その延長線上に、長谷川君ではないけれども、死刑の最後の有様というものを見届けようという気持ちがあったんではないかと思います。

立会いの日の出来事を次にお尋ねします。誰と一緒に拘置所に行かれたんでしょうか。

検察事務官であります。

何時頃、拘置所に着きましたか。

予定よりも少し、いささか早く出掛け、いささか早く着きましたので、確か、午前7時40分頃であったと思います。

行って、どこでお待ちになったんですか。

拘置所所長室に案内されて、出勤してまいりました所長と一緒にそこのソファーで待機いたしました。

その部屋の中の様子を教えてください。

所長用の大きな机がありまして、その机の上に電話機があり、その電話機のすぐ近くに総務部長が直立不動の姿勢で立っていたことを覚えております。

それからの出来事をお話しください。

間もなく、電話が鳴ります。それを総務部長が取ります。それで、ソファーに座ってる所長の方に向いて、頭でうなずくようにして、合図をいたします。そうすると、所長の方は用意ができたんだという趣旨だということはくみ取ったらしくて、私に向かって、それではお願いしますと言って立ち上がったので、私もそれにつられて立ち上がって、一旦オフィスから屋外へ出ます。そして、拘置所内のある一隅に設置されている刑場へ徒歩で向かいました。

その刑場のどこに入られたんでしょうか。

まず、正式には祈祷室というんでしょうか、当時、我々は仏間と言っておりましたですが、仏間へ入りました。

どのぐらいの広さのところですか。

大して広くありません、6畳間ぐらいだったと思います。

仏間に入ると、どんなことがあったんでしょうか。

祈祷師、仏教の祈祷師、つまりお坊さんが二人おりました。

部屋の中は、何がありましたか。

正面に仏像が飾った、言わば仏壇が置かれてありました。

この仏間で僧侶のかたがお二人と先生と、検察事務官も入るんですか。

はい。

その4人でお待ちになったんですか。

はい、総務部長も入ったと思います。

それから、その仏間であったことを教えてください。

そこへ小柄な一人の男、Aさんとしますと、Aさんが刑務宮に連れられて入ってまいりました。この人がその日に執行される受刑者であったわけであります。

どうぞ、説明してください。

僧侶が読経を始めました。しばらくしてから、Aさん、あなたもどうぞと言って、焼香を促しました。彼は焼香をしました。私もそれまで座っていたのを立って、彼に並んで、あるいは従って、焼香をしました。妙な気分ですよね。焼香というのは、もう亡くなったかたに対して、普通行うのであって、今私がしてるのは、隣にいる生きてる人に、間もなくあの世へ行くであろう人のための焼香でありますので、妙な気分であります。さらにそのとき、6畳間という狭い場所でありますから、私の右肩と彼の左肩とが互いに触れる。温かいんですよね、正に生きてるんです。これもそこで二人合わせて南無阿弥陀仏という念仏を唱える、これは祈祷師が指導したわけで、それに従ったわけでありますけれども、それも今生きて、一緒にお祈りしている人の、間もなく後の状態に対するお祈りだということで、かつて経験したことのない妙な気分にならざるを得なかったわけであります。

その後、先生はどこへ行かれたんでしょうか。

そこを出て、五、六メーター離れたところに立会人席が設置されておりました。そこへ所長と一緒に行って、指定された椅子に座りました。

立会人席には大体何人。

やはり、同一ですので、所長、私、総務部長、検察事務官、その順序であったと思います。

そこでの出来事をお話しください。

事は重要であることはもちろんですし、正確性を期さなければならないと思います。私はこれを仕事をやったとき、仕事を終えて自宅に帰るやいなや、記憶が散逸しないうちにと思って、その日にあったことを、主観を交えないで、客観的、外形的な事実だけということを心掛けて、その日にあったことを書きました。それは手記としてどこにも出してないものでありますが、正確性を期するために今それを持ってきておりますが、それを見てもようございますか。

裁判長、よろしいでしょうか。

裁判長

検察官、特によろしいですね。

検察官

はい。

裁判長

どうぞ。

主任弁護人

では、どうぞ。

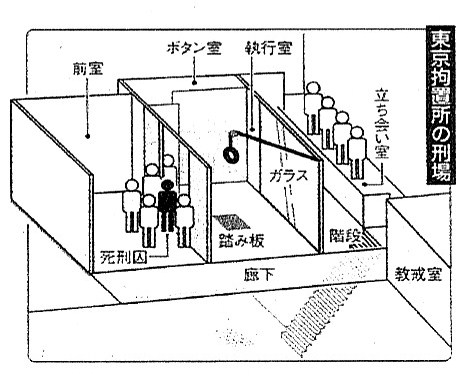

立会人席側の床の先端から地階に向かって階段がある。上から7段目の右端に白衣の医務官がストップウォッチを持って刑壇に向かって佇立している。この刑壇というのは俗に言う刑場でありまして、正に執行される場所を言います。

調書末尾添付の資料12及び資料14(弁証拠番号7東京新聞夕刊(写し)の東京拘置所の刑場の図)を示す

先生、準備しましたので、どうぞ、御説明をお願いします。

この階段の上から7段目に、医務官がストップウォッチを持って立っておったということであります。もちろんこれは、前に申しました太政官布告65号における階段とは全く話が違います。これは2階部分ですからですね、今、私が示してるのは1階から地下へ下りる階段であります。

念のためにお聞きしときますけど、先生の立ち会われたときと左右はどうでしょうか。

立会人席があって、ちょっとこの立会人席と祈祷室の位置関係が果たしてこうであったか、しかし、こうでないと断定もできませんので、不確かではありますけれども。

いずれにしても、立会人席の横に階段があって、それが見えるわけですね。

そうです。

その7段目に立っておられたと。

医務官がですね。

どうぞ、説明を進めていただけますでしょうか。

私はこの「立ち会い室」と表示されている、ここの奥から2番目に座っておったということであります。右斜め前方に仏間の端が垣間見える。看守の一人が白い布でAの目の部分を覆い、後頭部で縛っている動きが見えた。再び、教誨師の読経の声が始まった。それと同時に、数人の看守に取り囲まれたAが刑壇に向かって歩き出し、すぐカーテンの奥に消えた。読経の声が一段と大きくなった。空気が最高度に張りつめた。次の瞬間、その空気を破るように、「ゴクッ」「バタン」とすさまじい音が鳴り響いた。踏み板のブレーキが外れ、踏み板が地階の天井にはね当たった音である。時に午前9時5分3秒。医務官が直ちに残りの階段を駆け下り、続いて二人の看守が地下のカーテンの両側にぴたりとついた。医務官がカーテンの中に入った。次に、看守の手によってカーテンが全開された。地階天井部分からロープが約30センチ、その先は宙吊りの人の首に食い込んでいる。首をやや下に向け、だらりと垂れ下がっている。Aが刑壇に移る前は両目を覆われたことしか気付かなかったが、両手に手錠が掛けられ、両足は膝の辺で縛られている。両手にガーゼ状のハンカチを握り、左手は人さし指だけが伸びて、他の四指は握り締めている。草履履きの指先は床面から約10センチ。さっき、ルール上は1尺となっておりましたが、実際には約10センチばかりでありました。太政官布告のいう「地ヲ離ル凡一尺」より短い。刑壇に向かうとき、教誨師が付けてやったのであろう、胸に一輪のピンクの花、その花びらがひとひら、ふたひら、はらはらとコンクリートの床に散った。そのコンクリートには方形とその中に×印が赤で鮮明に描かれている。医務官は宙吊りの人の右脇に立ち、左手でその右腕の辺をつかみ、右手で脈を測り始める。刑務官二人は手錠を外し、両足の縄をほどいた。宙吊りの人がぴくりと動いた。両足を前に出すようにして、一度、二度、そして三度、けいれんである。死を迎える直前の断末魔であろう。午前9時10分、白衣の医務部長が階段を下りた。宙吊りの人の左脇より、その左手首を握って脈を測る。医務官が宙吊りの人の胸をはだけ、医務部長が聴診器をその胸に当てる。目隠しの布を広げて、その目をのぞき込む。死の3兆候と言われる脈拍、心音、瞳孔のそれぞれを確かめ続けているのだ。約8分後、医務部長は無言で階段を上って刑場から立ち去った。それに続いて、医務官が私たち立会人に向かい、「絶息しました。」と言った。という状況であります。

ありがとうございます。その後、どんなことがあったんでしょうか。

これで立会業務は終わりましたので、再び一旦所長室に戻り、所要の書面の作成、執行始末書を作成いたしまして、検察庁へ戻りました。

戻られる前に、終了後、職員のかたからどんなことを聞きましたか。

確か、「きれいに入った。」という言葉を、言わばつぶやくように言われたのを覚えております。

それはどういうことなんでしょうか。

私も当時は分かりませんでした。したがって、「えっ」という顔を多分したと思うんです。そしたら、その職員の人が、執行のときのロープの首への掛かり方というのは一様ではないんだと。ですから、個別具体的なことは分かりませんが、とにかく一様ではないのに、このケースの場合には、正にきれいに入った。

そういうことをおっしゃってくれたんですか。

言葉としては、きれいに入ったという言葉を言われたのでありますが、だから、あとは私の推測ですけど、左右対称にロープが掛かる場合もあるけれども、とにかくハンドルを引いて、床板が開放する、そこへすとーんと落ちる。落ちるというのは1メーター四方の、少なくとも1メーターの範囲内ではロープが揺れるわけでありますが、その間に、予定どおり左右対称のロープの掛かり方をするとは限らないわけですよね。半分掛かって、半分は外れるということだってあり得るんじゃないか。そういうのではなく、きちっとロープが首に掛かったというのをきれいに入ったとおっしゃったんじやないかと思うんです。

きれいに入ったということについて、けげんな顔をしておられたら、説明はしてくれたわけですね。それと先生は推測と両方をおっしゃったということですか。

そういうことですね。

もう一度、先生、お聞きするんですけども、職員がおっしゃったのはどんなことをおっしゃったんですか、先生がけげんな顔をしておられたとき。

掛かり方は、要するに一様ではないという趣旨のことを言いましたですね。人によって違うんだという。

それから他に、職員のかたから、きれいに入ったという以外にどんなことをお聞きになられたんですか。

時間も早かったということを言われたように思いますね。

それはどういうことでしょうか。

普通、15分から20分、まあ15分から18分ぐらい掛かるようですありますが、その絶息するまでにですね。

それはその職員のかたの御説明ですね。

そうです。ところが、このケースの場合には、13分40秒で絶息状態になったということで、その意味で、早かったという表現があったように記憶しております。

実際に、絞首刑の執行に立会いをされて、どのような感じを持たれましたか。

先ほど申しましたように、ほんのちょっと前までは呼吸をし、体温もあって温かい人間なんですよね。それが執行される状態になりますと、まず手足が縛られており、首にロープが掛かって、彼は身動きができない状態に、そういう身体状態になっている。そして、何よりも私が強い印象を受けたのは、首を基点にして、ゆーらゆら揺れるという、人形がそれこそ昨日のあれではありませんが、ダミーにしろ、人形がそういう状態ならそんなにショックはないと思うんですけれども、ついさっきまで生きていた人間がゆらゆら揺れる状態、その揺れるのも抵抗できないように両手両足が縛られているわけですからですね、まあ、惨いことだなという思いを持ちました。

ところで、その絞首刑を執行されたかたは、長谷川さんのように、深い悔恨、神・仏に近いということを言われました。そういう人だったんでしょうか。

分かりません。全くその事件の捜査・公判に関与いたしておりません。もちろん、起訴に関与してもおりませんので、全くどういう人物であるかが分かりません。

ただ、事件そのものが、人を殺した、そういうその程度のことといいますか、どういう事件であったかというのは。

(略)

検察官

先生、余り具体的な事件のことはちょっとと思われますけれども。

失礼しました。

主任弁護人

検察官、それは異議なんでしょうか、それとも、証人を。

検察官

異議というほどのことではないんですけど、ちょっと、余り事件の具体的なことは必要ないのではないかと。

裁判長

一応、意見というか、そういう形ですか。

検察官

罪名ぐらいと言われたから。

主任弁護人

いえ、それは分かりますが、検察官が証人に直接ストップを願われるというのは、この法廷でのルールに反するかと思いますが。

検察官

すいません、意見としてですね、具体的な事件の内容はこの証言と関連性がないと思います。

主任弁護人

いえ、それ以上聞くつもりはありませんから。

裁判長

じゃあ、そこら辺は配慮するということでよろしいですか。

主任弁護人

具体的なことは別にして、事件そのものとしては、悲惨な被害をもたらした事件であるとお聞きしたらいいですかね。

いやしくも、求刑が死刑、判決が死刑ですから、事件として、重大凶悪な事件であることは間違いないと思います。

それでも、絞首刑の執行に立ち会われて、惨たらしいとこう感じられたんですか。

はい。憲法36条でいう残酷というのは、その残酷な刑罰を行うようになった原因としての犯罪行為がどういうものであるか、何ら問うところじゃないわけであって、受刑者がどういう考え方の人、どういう人格の人であるかということは一切捨象して、とにかく残酷な刑罰はこれは許さないというのが憲法の言わんとしているところじゃないかと思うんでありますから、その受刑者がどういう人物であるかは問うところではないということであります。

カーテンが下りていたとおっしゃいましたね。

はい。

先生が見れたのは、どの範囲なんですか。

ですから、その1階部分、つまり、受刑者が立って首にロープが掛けられた場所、そこがカーテンで閉められてますから、我々は立会人といえども見ることができません。それから、その下の地下部分、ハンドルを刑務官が引いて、すとんと落ちたところの場面もカーテンが引かれている。上下2つのカーテンが引かれてますから、見ることができないんです。で、「ギー」「バターン」という大音響がして、つまり落ちたわけですね。そしたら、ぱっとカーテンが開かれたので、そこで地下部分にぶら下がる状態になってるのを見ることができたということです。

裁判員及び被害者参加人の退廷

次に、絞首刑の残虐性にもう一度話を戻したいと思います。死刑の執行方法に関する歴史的な流れはどのようなものなんでしょうか。

細部にわたっては、各国によって違いがありますけれども、大筋といたしましては、受刑者の苦痛の軽減を図る方法、及び見た目においても残虐性の程度を少なくするという方向での進化というものがなされてきたと承知いたしております。

ヨーロッパではどうなったんでしょうか。

多くのヨーロッパ各国が死刑そのものを廃止しています。

我が国の死刑の歴史は、簡単に言うと、どうなったんでしょうか。

我が国の場合も、この苦痛の軽減、残虐性の軽減という方向で進んだこと自体は、よその国との、ヨーロッパ各国とあるいはアメリカと同様でありますけれども、その時期はやや遅れて、明治初期からその傾向で動いたと理解しております。

例えば、アメリカを例にとって、絞首刑について言うと、どういう流れになるんでしょうか。

アメリカでは、19世紀の末から、絞首刑の残虐性が社会問題となりまして、20世紀の初めにかけて、電気椅子刑が一般化いたしました。そして、絞首刑を取る州がほとんどなくなったわけであります。この絞首刑に変わった電気椅子刑も、その後2008年になりますと、ネブラスカ州の最高裁におきまして、残虐で異常な刑だと判断されました。ですから、動いてるわけなんですよね。確定的にこれが絶対だというものは、アメリカにおいてもないといっていい状況かと思います。

今世紀に入って、G20で絞首刑を執行した国はどれぐらいあるんでしょうか。

記録によりますと、インドと日本、我が国だけだと承知いたしております。

インドは何年頃に絞首刑を執行したんでしょうか。

インドが絞首刑執行といいましても、2004年に1件のみ、絞首刑の執行がなされたと理解しています。

改めてお伺いしますが、時代と環境はどのように変化してきたんでしょうか。

死刑囚の苦痛の軽減、残虐さの程度の軽減という方向で進化してきたと見るべきだと思います。

調書末尾添付の資料15を示す

日本の国会では、どんな意見が表明されたことがありますでしょうか。

例えば、平成14年4月3日の衆議院の法務委員会におきまして、社民党の大島令子委員が次のような発言をして、国会での議論の対象となっております。すなわち、ある実例を、恐らく大島議員が実際の執行が行われた話を聞いて、それを法務委員会で披露したものだと考えられるわけですが、「がくりと首を折り、飛び出した眼球。人によっては鼻血を吹き散らし、口からは舌とともに白いような粘液を吐いてこときれている死刑囚。つい二十分足らず前には、自分の足で処刑されるべく歩いていた一個の人間。ひとつの生命体が、こんな無残な変わり果てた姿になって、だらりと吊されている」と、この状態は、昨日証言されたラブルさんの話と照らし合わせますと、完全な離断ではなくても、一部離断のケースではないかと思われるんですが、それが我が国会での議論の対象にまでなっているということを、これで知ることができるわけであります。また、2009年には、当時の法務大臣であった鳩山さんが、やはり国会における法務委員会の席上で、もっと安らかな方法はないか、安らかな方法という言葉をお使いになったんでありますが、そういう発言をなされたということは、鳩山さんの目から見ましても、現在のやり方は異常性があるという判断があったんではないかと思われます。

御自身の経験で、この点について何か付け加えることはありますでしょうか。

結局、絞首刑という死刑の執行のやり方というのは、どんなことが起きるのかを科学的に明確に予見し、したがって、その予見に基づいて、適切な方法にコントロールするということができないか、極めて困難であるということがいえるのではないか。そういう専門家の調査によりましても、あってはならない事態を防止する方法が見付けられないという性格のものだということを、我々が知るべきであろうかと思います。

先生がお立ち会いになったときに、何かこれに関係した経験をされたことはありませんでしょうか、更に付加して。職員のかたからお聞きになったことで。

話としてはですね、前は、懸垂、つまりぶら下がる時間があらかじめ決められておった。今はそうじゃありませんですよね。先ほど申したように、医務官がぶら下がった状態の死刑囚のそばに駆け寄って、終始脈拍、瞳孔等の検査をし続けて、確実に死の3兆候が認定できたところで、絶息という宣言をするわけですが、前はそうじゃなくて、一定の時間が決められておったようであります。

それはそのときに、所員のかたにお聞きになったということなんですね。

そうなんですね。一遍この、一定時間経過したから、放縄、つまりロープを首から外して横たえたところ、蘇生してしまったと。そこで果たして、それが死刑の執行が終了したと見るべきか、いや、まだ未了だと見るべきかということで問題になったことがあるということを聞いたことがあります。少なくとも、その時点におきまして、その一定の時間、懸垂状態にすることによって、必ず、死の結果が発生するということが言えないということが逆に実証されたということになるわけで、そういうこの不安定要素というのは、現在なお続いてるのではないかと推測するところであります。

今お聞きになった、聞いたことがあると言われたのは、先生がお立ち会いされたそのときのことですよね。

確か、記憶としては、そのときだと思います。

そうすると、きれいに入ったとか、時間も早かったということをお聞きになった同じときに、今のようなお話をお聞きになったということなんですね。

そうです。

それから、次に、とても大事なことをお聞きしたいんです。残虐な方法で被害者を殺害した、そういう場合に、その犯人に対して、死刑の方法が残虐かどうかを問題にすべきではない、そういう考えに対して、先生はどうお答えになられるでしょうか。

私はどこまでも、一法律家として、法律的な考え方をベースにするものでありますが、その問題は法律論としましては、最初に述べましたように、憲法31条の反対解釈として、死刑制度そのものは許される、合憲である、しかれども36条により残虐な刑は許されないという基本的立場を取るものであります。しかし、それは正に法律の一つの解釈論ですね。その実質的な根拠は何かと。つまり、憲法がそういう法律の立場を取る根本理念としては何であろうかと考えますと、それは恐らく、国家としての矜持だと思うんであります。誇りなんですね。犯人の生命を奪うという内容の死刑というものは、理念体としての国家が、その矜持に基づいてなし得るぎりぎりの行為であります。それが残虐であれば、国家がなし得る限界を超えているということになろうかと思う。その死刑という刑を受ける人のやった行為がどういうものであれ、どんなに残虐なものであっても、国家は一線を越えてはならないのであります。そういうこの考え方から、いかに残虐な方法で人を殺した犯人に対しましても、残虐な死刑を科すということは行ってはならないことではあるというふうに考えます。

次に、少し話を変えまして、我が国における絞首刑の執行に関する情報の開示についてお尋ねします。我が国はこの絞首刑の執行に関する情報を、どの程度開示しているのでしょうか。

ほとんどなされてないと思います。

どういうふうに開示すべきだと、先生はお考えですか。

そもそも刑事司法が一部の専門家の独占物であった時代ならともかく、今日のように裁判員制度も採用されて、広く国民の司法参加が求められる状態になった今日においては、今までのような秘密主義はもうやめなければいけないと思います。もちろん、国が保護しなきゃならない国家秘密というのはあるわけですが、刑事罰の、あるいは刑事上のシステムなんていうものは、そういう外に漏らしてはならないものの範囲ってのは極めて限られたものだと思います。ですから、死刑に関しましては、私としては、次の3点を申し上げたいのであります。1つは、死刑囚、死刑判決が確定した人の収容状態についての情報開示、2つ目には、刑場の実態の情報開示、3つ目には、死刑の執行の実態の情報開示であります。

午前中の終わりに、先生が執行に立ち会われたときに、カーテンが掛けてあったと、こういうお話をお聞きしましたね。これについては、どうお考えでしょうか。

様々な観点から、刑事施設当局は万全の態勢をお取りになったんだろうと思います。セキュリティの間題もありましょうからね。ですから、カーテンの問題もありますが、私が立会人、これは法律上の権限ないし義務として立ち会ってるわけであります。これが上下ともに閉ざされた状態でのみ立会いの権限を行使せざるを得なかったというのは、私個人としては、やはりいささか残念なことである。何かお考えがあってのことだろうと、合理的なお考えがあってのことであろうと推測はするんでありますけれども、やっぱり、全貌、全体像をやはり、立会いは何のためかっていうのは、当然にその当該執行が公正に行われることを確認するためのものであろうから、全体像をなるべくなら見せる方向で処理されるべきであろうかと思います。

実際には執行の一部が隠されてしまったということになるんですね。

1階部分と地下部分、両方がカーテンが引かれて、その状態で「ギー」「バタン」でありますから、全体像ではないわけですわね。

それでは最後に、現在の絞首刑をめぐる状況についての先生のお考えをお聞かせ願いますでしょうか。

私は何と申しましても、この絞首刑の事実上の法的根拠となっているのものが、太政官布告65号、明治6年です。ほぼ140年前なんですね。これが、こういう古ぶるしい法的効力があるかどうかすら問題となるようなものが、人の生命を剥奪するという刑罰の重要な部分の法的根拠になっているということは、これはおかしなことではないか。法治国家としては考え直さなきゃならない場面ではないかと思われます。したがって、死刑に関する立法措置としまして、今のようなばらばらな刑法、刑事訴訟法といったところに分散する規定の仕方ではなくて、死刑に関する法といった感じの一本にまとまった、そして立派な国家で制定された法体系の下で処理されるべきものかと思います。それから、もう一つは、やはり昨日以来当法廷で明らかになってまいりましたように、絞首刑という制度につきましては、自然科学的にも問題がある。観念論じゃなくて、客観的に自然科学的にも問題があるわけでありますから、それらにつきまして、その問題点を徹底的に調査し、洗い出して、いかなる方向で改善をしたらいいかということを検討すべきであろうかと思います。

残虐であるかないかについて、徹底的に調査をするということになりますでしょうか。

はい。

検察官

まず、確認なんですけれども、最高裁の、昭和30年4月6日の判決というものを先ほど御説明いただいたんですけれども、これは、他の方法と比べて、特に残虐ということはないという判決ですね。これについてですけれども、この判決には、特に絞首刑による死に至る経過ですとか、意識を失うまでの時間ですとか、そういったことについて、判決の中で触れられてはいないものですよね。

すいません、判決文、いつですか。

調書末尾添付の資料6を示す

昭和30年の4月6日の分です。この判決の中で、絞首刑において死に至るまでの経過がどうなるのかとか、意識を失うまでにどうだとかということについては判決の中で触れられているものではないですね。

ないですね、はい。

調書末尾添付の資料7を示す

それから、次の確認なんですが、古畑鑑定について御説明をいただきましたけれども、正確には、古畑鑑定では、定形的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるというふうに述べていますね。

はい。

それから、最も理想的に行われるならば、屍体に損傷を生じせしめず、苦痛を与えることがないという説明をされていますよね。

はい。

調書末尾添付の資料11を示す

それから、もう一つ確認なんですが、太政官布告65号についてですけれども、これが法律と同一の効力を有するものとして有効であるということについては、最高裁判所が大法廷判決において認めているところですね。

はい。

先生としては、そういう意味で、法律の根拠がないとは言えないけれども、法律を作るべきだとお考えだということですか。

はい、結論としてはそうであります。かなり、法律としての効力そのものにも問題がありますけれども、ぎりぎり詰めれば、65号そのものに施行期限の規定がありません。それから、後の法律で、あの法律は、65号はもはや失効したんだという趣旨の規定が置かれたものもありません。一般的に、前法、後法の関係で無効になったということも言えない。結局、残っていると解さざるを得ないということでありまして、しかし、そういう形のものというのは事柄の重大性に比べて、立法措置として不適切ではないかということであります。

立法措置の問題ということですね。

はい。

先生の御見解、以前にお伺いしたときには、憲法31条に違反をしていないということでしたけれども、それはそれでよろしいですか。

はい。

それから、36条違反かどうかという点についても、限りなく残虐に近いとおっしゃいましたけれども、残虐だと断定されるわけではないということですね。

はい、そこは私の一つの、失礼ですけど、謙遜があるわけでありまして、私自身、個人としてはですね、これは憲法に抵触するという思いを持つわけではありますけれども、もう一民間人になった私が、そう、いうことを偉そうに言うというのは不適切かと思いますので、本当に違憲になるのかどうかという、それに基づくどういう措置を執るべきかということは、裁判所を初め、正に検察官、弁護人含めた司法界において御検討に願いたいと思うわけであります。

調書末尾添付の資料15を示す

それから、法務委員会における大島委員の質問事項というのが挙げられていましたけれども、これはこの委員が直接見たことではなくて、こういうことを聞いたんだけれどもという形で質問された質問事項ということでよろしいですか。

はい。国会でそういう議論があったということの一つの例示にすぎません。

それから、先生が拘置所の職員からお聞きになったお話というのは幾つかされていましたけれども、これは飽くまで、先生が職員のかたから聞いたという事実というだけということですね。

伝聞であります。

それから、アメリカで絞首刑がどうなっているかというお話が先ほどあったかと思うんですが、これがいいというような執行方法というのは、アメリカでは動いているんだというようなお話でしたかね。で、アメリカでは薬物注射と絞首刑を選択できるような形になってるところもあるんですかね。

ありますね。

これは、どういった理由からなんでしょうか。

やっぱり、個人主義の考え方に基づくものではないかと思いますが、ただ、事実として、私の知る限りにおいては、選択制を取っていても、ほとんど全部今でいう薬物注射、注射刑ですね、注射刑の方が選択されていて、実際には、注射刑以外の電気椅子刑、いわんや絞首刑というものが取られていた例はないというふうに承知いたしております。

個人主義というのは、受ける側がどの方法を選びたいかということによって決まるということですか。

はい。

どれを苦痛と感じるかは、人それぞれだということではないんでしょうか。

そういう趣旨も含めまして。

それから、死刑の歴史のお話があったんですけれども、日本では徐々に残虐でない方向に進んでいる中で、絞首刑のみになったというお話がありましたね。最初は仮刑律のところから始まって、絞首刑のみに最後になっていますね。

はい。

その頃に、ヨーロッパ、まだ死刑を執行していた頃、フランスとかドイツとかでは、どういった方法を取られていたんですか。

フランス、ドイツにおいては、斬殺、それから銃殺、それから絞殺などがほぼ同時期に取られ、同時期に廃止になったと聞いておりますが、もちろんその国民性による違いがあるわけで、例えば、斬殺の場合にも、ドイツ人はギロチンを嫌い、フランス人は手斧方式を嫌うといった意味の細部にわたる違いは出てきてるわけなんですけれども。

日本では、そういった首を切る刑はなくなってきていたけれども、フランスやドイツでは、そういった首を切る刑は取られていた時期だったということですかね。

そうですね。

その辺りは国民性の違いということでしょうか。

(うなずく)

それから、先生の御経験のお話をされていた中で、長谷川事件というものの中で、先生が恩赦のお話を検討されたけれども、結局はそういうことはできなかったと。それについて、恥ずかしいということをおっしゃったように聞こえたんですけれども、これはどういったことからそういうふうにおっしゃったんでしょうか。今となってはというようなお話だったかと思うんですけれども。

どういうことでしょうか。

今考えて、その恩赦の申し出をしようと考えたことについてはどうお考えなんでしょうか。

どういう考え。

余り、お聞きしない方がよろしいですか。

もう一度。

質問が分かりにくいですか。

はい、ちょっと御趣旨が。

恩赦の申し出をしたけれども、結局、検察庁の中での検討の結果、そういうことはしないということになったというお話でしたよね。

はい。

そのことについて、恥ずかしいことなんですけどというような御発言があったように思うんですけれども。

もし、言ったとすれば、そのもともとそういう恩赦措置が検察庁という組織の中で許される可能性は非常に少ないであろうと、それをちゃんと考慮に入れて措置を執らなかったことが恥ずかしいと、あるいは言ったかもしれません。

検察官として、死刑の求刑を検察庁としてしているのに、その後で恩赦を求めるということ自体、もともと可能性が低いことであるということですか。

検察庁の職員としての組織の人間として行った捜査であり、起訴であり、求刑であったわけですよね。その一環として死刑を求刑し、その求刑どおりの判決が出たのに、それを、その事件についての後の措置として恩赦する措置を執るということについては、まあ異論があったわけでしょう、内部において。だから、それを読み切れなかった点が恥ずかしいという表現になったのかもしれません。

あと一点ですね、先生御自身の死刑制度そのものに対する御意見というのは、どのようなものなんでしょうか。

先ほど来申し上げてるように、私はこの憲法31条の解釈として、死刑制度を存置されていいと思っております。それはしかし、憲法の解釈論でありますから、実質的にどうかということになりますと、死刑存廃論というのは大昔から世界各国であるんですけれども、結局のところは、不毛な哲学論争、宗教論争と変わりないものになってしまいます。ですから、存廃論に与するためには、さような哲学論争、水掛け論争ではなくして、国民のどれだけ多くの人が死刑制度を維持し、どれだけ多くの人が廃止を求めているかというところに求めるべきであろうかと思うんですね。そうしますと、今日のところでは、この官の、内閣府の調査、あるいは民間のアンケート調査によりましても、かなり多くの、つまり60パーセント以上の者が存置の方に与しているわけですので、それを無視することはできないだろうと。ただ、このアンケート調査の、調査の方法にも反省すべき点はあるわけで、本当に正しい前提、もっといえば、存置に投票する人が、現在の日本における、昨日以来ここで議論となっているような刑の執行状況まで含めたところの正しい理解、認識の上で存置に1票を入れているのかという観点から考えますと、かなり疑問が出てこようかと思います。出てこようかと思いますが、今のところは、日本国民の多くがこの死刑制度存置に賛成という態度を取っている以上、これに反するような議論をしても仕方がないんじゃないかという感じはあります。

主任弁護人

検察官がお聞きになったことに関連して、2つだけお聞きしたいと思います。先生は先ほど、憲法36条に違反するか否かということについて、この法廷で、限りなくという言葉をお使いになったけれども、それは謙遜であって、先生御自身は憲法36条に違反すると考えてると、こうおっしゃいましたですね。

はい。

36条が禁じている残虐な刑罰に当たると、こういう趣旨でございますね。

そうです。それは、午前中に申し上げました、残虐性の判断の3つの要素が全て充足しているからであります。

それから、最後に検察官から聞かれたところですけれども、世論の調査によると、多くの国民が存置ということをアンケート上で答えておられる。しかし、その前提として、きちんとした情報を開示されてないんだと、こういう御趣旨ですかね。

はい。

それは医学的なとか、ここで先生が言われたようなことも含めて全部ということでよろしいでしょうか。

全部です、はい。

立ち会われた検察官である証人御自身にも、刑の全部を明らかにしなかったわけですよね、執行の全部を、カーテンを掛けて。

はい。

それも含んでということになりますかね。

それも含んでとお考えいただいて結構です。

そうすると、死刑に、あるいは絞首刑に賛成であるか、反対であるかというのは、そういう正しい知識を前提にしないと余り大きな意味がないというか、意味が落ちると、こういうことになりますかね。

と言いましょう。

以上

<資料1>

(略)

<資料2>

【憲法31条】 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

【憲法36条】 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

<資料3>

最高裁判所大法廷

昭和23年3月12日判決

死刑といえども、他の刑罰の場合におけると同様に、その執行の方法等がその時代と環境とにおいて人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、勿論これを残虐な刑罰といわねばならぬから、将来若し死刑について、火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のごとき残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそはまさに憲法36条に違反するものというべきである。

<資料4>

最高裁判所大法廷

昭和23年6月30曰判決

不必要な精神的・肉体的な苦痛を与えたり、その他人道上残酷と認められる刑罰

<資料5>

残虐か否かの3つの観点

① 医学的見地から死刑囚本人に不必要な苦痛を与えるか?

② 不必要な身体の損傷を生じるか?

③ 一般人の心情において惨たらしいか?

<資料6>

最高裁判所大法廷

昭和30年4月6日判決

現在各国において採用している死刑執行方法は、絞殺、斬殺、銃殺、電気殺、瓦斯殺等であるが、これらの比較考量において一長一短の批判があるけれども、現在わが国が採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。

<資料7>

東京高等裁判所昭和25年(を)第1867号

強盗殺人被告事件

古畑種基 鑑定書

(昭和27年10月27日)

① 瞬間的に意識を失い

② 屍体に損傷を生じせしめない

③ 最も苦痛のない安楽な死に方

<資料8>

(a) 死刑執行の法律的側面

・死刑囚の処遇

・死刑執行の命令者・指揮者

・執行の時期・場所

・立会人

・執行記録

→

(イ)刑法11条

(ロ)刑事訴訟法 475条以下

(ハ)刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(178条等)

(b) 死刑執行の事実的側面

・刑具の構造

・刑具の使用方法

・被執行者の身体の取扱方法

→

(ニ)明治6年太政官布告65号

<資料9>

| 明治元年 | 仮刑律 刎(ふん)、斬(ざん)(磔(たつ)、焚(ふん)) → 絞(こう)、刎、梟(きょう)(磔、焚) |

| 3年 | 新律綱領 ―絞柱式絞首刑の導入 |

| 6年 | 太政官布告65号 ―絞架式絞首刑の導入 |

| 15年 | 旧刑法 ―死刑は絞首のみに |

| 41年 | 現行刑法施行 |

| 昭和24年 | 現行刑事訴訟法施行 |

<資料10>

明治6年 太政官布告65号

凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手ヲ背二縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架二登セ踏板上二立シメ次二両足ヲ縛シ次二絞縄ヲ首領二施シ其咽喉二当ラシメ縄ヲ穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後二及ホシ之ヲ緊縮ス次二機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空二懸ル凡二分時死相ヲ験シテ解下ス

<資料11>

明治6年 太政官布告65号

(現代語訳)

およそ絞刑(絞首刑)を行うには、まず、両手を背中で縛り、紙で顔面をおおい、引いて絞架(絞首台)に登らせて、踏板の上に立たせ、次に両足を縛り、次に絞縄(先が輪になったロープ)を首に掛けて、その者の咽喉に当たるようにし、縄を輪にして留めている鉄鐶(鉄の輪)を頭の後ろに置いてこれを固く締める。

次に、歯車の柄を引くと踏板はすぐに開いて落ちて、囚人の体は地面からおよそ30cm離れて宙づりになる。およそ2分が経過した後に死亡を確認して縄を解いて下ろす。

<資料12>

<資料13>

長谷川事件の経緯

昭和41年5月21日 強盗殺人事件発生

昭和41年11月28日 第1審 死刑判決

昭和42年5月17日 控訴審 控訴棄却

昭和43年4月26日 最高裁 死刑確定

昭和46年11月9日 死刑執行(東京拘置所)

<資料14>

<資料15>

平成14年4月3日

衆議院法務委員会会議録(抜粋)

大島令子委員(社会民主党・市民連合)

「がくりと首を折り、飛び出した眼球。人によっては鼻血を吹き散らし、口からは舌とともに白いような粘液を吐いてこときれている死刑囚。つい二十分足らず前には、自分の足で処刑されるべく歩いていた一個の人間。ひとつの生命体が、こんな無惨な変わり果てた姿になって、だらりと吊るされている」

- コメント (Close): 0

- トラックバック (Close): 0

絞首刑の残虐性-オーストリア法医学会会長の証言

- 2012-06-03 (日)

- 裁判資料

オーストリア法医学会会長 ヴァルテル・ラブル インスブルック医科大学法医学研究所副所長の証言

2012年10月11日、初めて絞首刑の残虐性が争点になった裁判員裁判で同博士は、絞首刑を執行された者が意識を瞬時に失うことはまれで、最低でも5~8秒間、場合によっては2~3分間意識がある場合があり、その間は苦痛を感じることや、さらに首が切断される場合もあると述べています。

平成21年(わ)第6154号 証人尋問調書

弁護人

少し、あなた御自身のことについてお尋ねします。まず、もう一度、お名前を言っていただけますか。

ヴァルテル・ラブルと申します。

どちらにお住まいですか。

チロルのインスブルックに住んでおります。オーストリアです。

御職業は何ですか。

法医学者です。

どのような組織で働いておられますか。

インスブルック医科大学法医学研究所で働いています。

そのインスブルック医科大学法医学研究所というのは、国立の機関ですか、私立の機関ですか。

それは、国立大学の機関です。

ということは、あなたは、オーストリアでは国家公務員ですか。

そのとおりです。

インスブルック医科大学法医学研究所で働いて、何年ぐらいになりますか。

1983年以来、28年間にわたって働いております。

現在、インスブルック医科大学法医学研究所で、あなたはどういう立場にいらっしゃるんですか。

私は、インスティチュートの副所長です。

インスブルック医科大学法医学研究所の副所長というお立場以外に、法医学に関する学会に何か所属しておられますか。

はい。私は、ドイツの法医学学会とオーストリアの法医学学会に所属しています。

オーストリアの法医学会には、オーストリアの法医学者の何パーセントぐらいが加入していますか。

ほぼ100パーセント、会員です。

あなたは、オーストリア法医学会では、どういう立場でいらっしゃいますか。

オーストリア法医学学会の会長をしております。

いつから、オーストリアの法医学会会長をされてるんですか。

2004年以来です。

ということは、7年ぐらいということですか。

そのとおりです。

ということは、あなたは、現在、インスブルック医科大学法医学研究所の副所長をされていると同時に、オーストリア法医学会の会長もされているということですね。

そのとおりです。

では、あなたがお勤めになっているインスブルック医科大学法医学研究所についてお尋ねします。インスブルック医科大学法医学研究所は、どのような研究をしている機関ですか。

法医学の分野全部に関わる分野をしておりますが、重点を置いているのは、DNA鑑定と中毒学、それから、検死を含む死因の解明です。

あなた御自身も、今おっしゃったような研究に携わっておられますか。

28年間、インスティチュ―トで働いている間に、ほぼ全ての分野で研究をしましたけども、特に重点を置いているのが、検死を含む死因の解明、そして、その鑑定です。

検死における死因の解明の中には、例えば、首をつって亡くなられたかたの死因の研究も含まれていますか。

はい、それも入っています。

絞首刑における死因の研究も含まれますか。

オーストリアに絞首刑はありませんけども、テーマは同じです。

どうして、首つり自殺における死因の研究や、絞首刑における死因の研究を始めることになったのですか。

年間に15件から20件、様々な首つりで亡くなるかたがいらっしゃって、その件について、私たちのインスティチュートでは、他人の手が、第三者の手が介在していないか、その死因に介在してないかということを調査して、鑑定しております。

特に頭部離断、首の部分で頭と体が切り離されることについて、研究をされたことはありますか。

はい、ある事件について、生体力学的な研究を行いました。

その事件の詳しいことは、後ほどお尋ねしたいと思います。ところで、絞首刑における死因の研究を進めるに当たって、他の研究者の研究も参考にされたことと思います。

はい、よい研究をするためには、それは当然のことです。

それらの研究は、どこの国でなされたものですか。

それらの研究は、主に、イギリス、カナダ、ドイツ、オーストリア、アメリカから出ております。

これまで、絞首刑における死因を研究するに当たって、近年の日本人の論文を参考に使ったことはありますか。

幾つかのテーマ、幾つかの論文は、このテーマについて出されてはいますけども、私の研究のために日本の研究を用いたことはありません。

あなたの知る限り、絞首刑の研究をやっている日本の法医学者はいますか。

私の知るところ、そして、本を見る限り、やってる人はいません。

次に、日本における絞首刑の執行方法についてお尋ねします。まず、日本の絞首刑がどのように行われるかについては、我々が提供した資料によって知ったということでよろしいですか。

そのとおりです。

どういう資料だったか、覚えておられますか。

それは、昔の死刑の執行に関わる絵と、今日の死刑執行場の写真だったと思います。

明治6年太政官布告第65号添付の絞首台の図面を示す

今、示されている図面が、あなたのおっしゃった図面ですか。

そうです。

平成22年8月に公開された東京拘置所の刑場の写真を示す

この写真も、先ほどあなたがおっしゃった写真ですか。

はい、この写真を見ました。

資料1(調書末尾に添付)及び資料2(調書末尾に添付)を示す

それから、死刑執行方法についての文章を表示します。最初に示しているのは、原文と、それから、それの英語訳です。それから、次に、その日本語が昔の日本語ですので、それを現代語に訳したものを示します。この日本語の部分を読み上げます。「およそ絞首刑を行うには、まず両手を背中で縛り、紙で顔面をおおい、引いて絞首台に登らせて踏板の上に立たせ、次に両足を縛り、次に絞縄を首に掛けて、その者の咽喉に当たるようにし、縄を輪にして留めている鉄鐶を頭の後ろに置いてこれを固く締める。次に、歯車の柄を引くと踏板はすぐに開いて落ちて、囚人の体は地面から約30センチメートル離れて宙づりになる。約2分が経過した後に死亡を確認して縄を解いて下ろす。」、これに当たる英語の部分を、あなたは御確認になりましたね。

はい、読みました。

この太政官布告第65号は、明治6年に発せられたものですが、最高裁判所の昭和36年、すなわち、1961年7月19日判決は、現在も効力を有すると判断しました。また、平成10年4月28日の衆議院法務委員会の議事録の中で、法務省矯正局長は、この太政官布告第65号が現在も妥当するという前提で答弁しています。では、これらの図面や写真、説明から判断して、日本の絞首刑は、絞首刑の執行方法で言うと、どういう方式に当たるでしょうか。

高いところから長い距離を下に落下するというやり方ですので、ロングドロップ式だと言うことができます。

法医学者としてのあなたの経験から、日本の絞首刑の執行方法は、世界的に見て特殊でしょうか。

いいえ、同じやり方が、イギリスでは、昔、使われていましたし、アメリカでは、現在でも使われています。

ということは、海外での絞首刑に関する研究は、日本の絞首刑にも適用できますか。

はい、そう言うことができます。

では次に、絞首刑における死因についてお尋ねします。すなわち、絞首刑を執行された人は、医学的観点から見た場合、どのようにして死に至るかということです。絞首刑における死因は、全部で幾つに分類できますか。

五つのカテゴリーがあります。

絞首刑で起こり得る五つの死因を列挙していただけますか。

一つ目が、頚動静脈の圧迫によって起こる、脳に酸素が行かなくなる酸欠状態です。咽頭の閉塞によって起こる窒息状態です。3番目が、頭部離断です。4番目が、延髄の損傷を伴う椎骨の骨折です。五つ目が、迷走神経損傷によって起こる急性の心停止です。

「絞首刑における死因(Todesursachen beim Erhnägen)」と題する表(調書末尾に添付)及び図1(調書末尾に添付)を示す

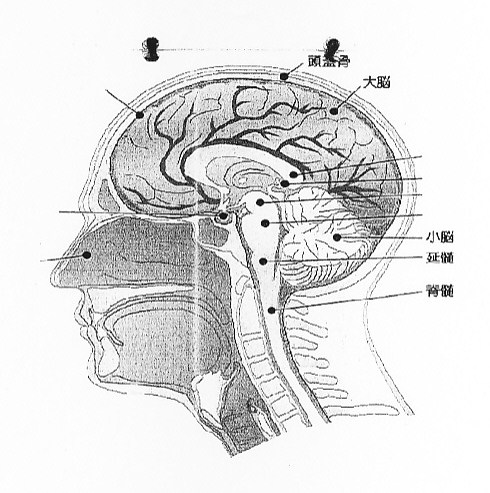

ここで、今の死因を表示したものを掲げます。この表は、一番左に、1番から5番まで、今、挙げてもらった死因が書いてあります。右の方に幾つかの項目があります。今から、1番から順番に説明、まず、一番最初の説明をやっていただきます。では、それぞれの死因について、もう少し詳しく説明していただきたいと思います。医学用語が出てきますので、適宜、図を用いながら説明していただきたいと思います。最初の死因は、「頚動静脈の圧迫によって起こる脳に酸素が行かなくなる状態」です。この図を用いて、1番の死因について説明していただきます。

この図が示しているのは、脳に至る血管の図解です。青が静脈、赤が動脈を表しています。首が圧迫されて、動脈と静脈が閉じられると、脳に血流が行かなくなります。それが起こると、5秒から8秒間の間に、脳に意識がなくなり、そして、何分間かたつと、脳が死に至り、そして、結果的に、心臓が止まるということになります。

今の説明の中で、最初の、少なくとも5秒から8秒がたった時点で、どうなるということですか。

その5秒から8秒開の間に、脳に残留していた酸素が使い果たされて、脳の機能が失われて、そして、気絶するということになります。

その気絶した後、どうなりますか。

その後に、酸素の供給が行われないと、脳細胞が死滅して、そして、脳が死に至るということになります。

それは、頚動静脈の圧迫が起きてから、何分後ぐらいの話ですか。

もう元に戻らないような重大な脳の損傷が起こるのは3分後ぐらいからで、5分たつと、脳が完全に死滅します。

脳が完全に死んだ後は、どうなりますか。

脳が死ぬと、その後で、心臓が停止します。

図2(調書末尾に添付)を示す

それでは次に、2番について説明していただきます。「咽頭の閉塞によって起こる息が出来なくなる状態」です。この図で説明できますか。

この絵で示されているのは、呼吸する空気の通る道のことです。息をすると、鼻とロから息が、空気が入って、気管に至ります。そこで、ロープで首が絞められると、喉の咽頭の部分が圧迫されて、気管が閉塞され、息ができなくなります。空気の供給が行われないと、窒息の症状が出てきます。

その後、どうなりますか。

何か起こるかっていうと、体に酸素が残留している場合には、一、二分間、その酸素で大丈夫ですが、その2分間が終わると、意識が失われます、消失します。そして、5分後には脳死が起こり、脳死が起こると、結果的に心臓が止まります。

図3(調書末尾に添付)を示す

これで、もう一度、説明していただけますか。

この絵で、もう一度説明しますけども、空気が通る道を示しています。口と鼻から、通常は空気が吸い込まれて、気管に至ります。そして、肺に空気が行くわけです。ロープが喉に掛けられて絞められると、喉の咽頭の部分が骨に押し付けられるような形になって、そして、空気が通らなくなります。

次に、この表の3番目の「頭部離断」について説明していただきます。頭部離断とは、どういう意味ですか。

頭部離断というのは、喉にかかる力が大変大きかったときに、頭部が体から離断する、離れてしまうという状態のことを指します。

そうなると、もちろん人は死ぬということですね。

もちろんです。

図2(調書末尾に添付)を示す

次に、4番目、「延髄の圧迫ないし損傷を伴う椎骨骨折」についてです。延髄の圧迫ないし損傷を伴う椎骨骨折について、説明していただけますか。

これが、頭部の横からの断面図です。ここにあるのが、脊椎骨です。その骨の中に通っているのが、脊髄で、今、示してる部分、それが脊髄で。

そのピンク色の部分っていうことですね、縦長の。

そうです。そして、そこが、延髄です。今、示したところが延髄です。脊椎骨が骨折して骨がずれると、その骨が、脊髄を圧迫するか、傷付けるということが起こり得ます。それが起こると、全身のまひ、そして呼吸困難、そして、結果的に心臓が停止します。心臓の機能に損傷が起こります。

その後、どうなりますか。

まず、気絶が、意識が消失して、その後、脳死が起こる。そして、結果的に、心臓が停止します。

ところで、ハングマン骨折というのは、どういうものですか。

ハングマンズフラクチャーというのは、第2脊椎骨の骨折によって起こる、脊椎骨折の中でも特殊なものです。

もう少し説明していただけますか。

それが起こると、脊椎に圧迫や損傷が起こります。このハングマンズフラクチャーは、交通事故で、バイクの運転手などが、時々起こるものですが、命を生きながらえることもあります。

骨折が起こるのは、いわゆるC2と呼ばれている骨ですか。

そうです、脊椎骨は、上から順番に番号が打ってあって、C2というのは、上から2番目の骨のことです。

C3でも起こり得ますか。

ええ、起こり得ますが、それは、まれにしか起こりません。

ところで、今、説明していただいたハングマン骨折、これが、絞首刑で行われると、受刑者は即死すると言われることがあります。これは、本当でしょうか。

それは、正しくありません。絞首刑の場合には、ハングマンズフラクチャーが起こる場合はまれですし、もし起こったとしても、それは、骨折によって死に至るのではなくて、延髄が損傷するから死に至るんです。

図4(調書末尾に添付)を示す

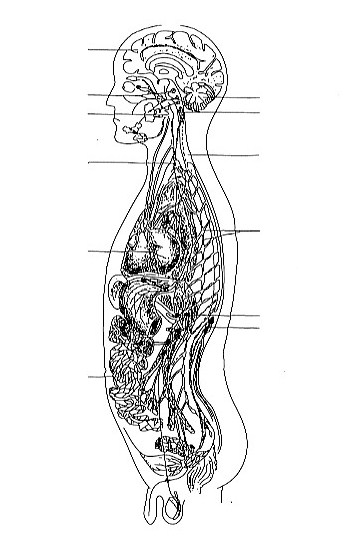

それでは次に、5番目です。「迷走神経損傷によって起こる急性心停止」についてお伺いします。では、この図を用いて、迷走神経損傷によって起こる急性心停止について説明していただけますか。

迷走神経というのは、脳幹から発していて、心臓の機能や消化の機能をつかさどるものです。迷走神経が心臓に及ぼす役割は、迷走神経が興奮すると、鼓動がゆっくりになります。外部から暴力的な力が加わって、それによって、迷走神経が、過度に、非常に強く興奮すると、心臓の鼓動が大変ゆっくりになって、ついには心臓停止に至るということがあります。それは、手で首の咽頭の部分を圧迫しても起こり得ますし、ロープで首を絞めても起こり得ます。心臓が止まると、脳に酸素が行かなくなります。10秒から12秒たつと、意識が消失します。そして、5分後には、脳が完全に死滅します。

その後は、どうなりますか。

そうすると、人は死にます。

今、絞首刑の死因、五つについて順に説明していただきました。ところで、我が国の最高裁判所が根拠としたと推定される古畑鑑定は、先ほど、冒頭陳述で説明しましたように、絞首刑の場合は、瞬時に意識を消失するという前提を重視しています。そこで、以下では、これら五つについて、意識の消失という観点から説明していただきたいと思います。まず最初は、1番についての説明です。1番、「頚動静脈の圧迫によって起こる脳に酸素が行かなくなる状態」の場合ですが、受刑者の体が、絞首刑の執行で落下して、それで、縄が絞まってから、受刑者の意識の消失までに、どれぐらいの間、受刑者は意識があるのでしょうか。

第1の死因の場合には、5秒から8秒間で意識が消失します。

受刑者が落下して、縄が絞まってから、5秒から8秒の間は意識があると、その根拠を説明してもらえますか。

その原因は、意識が消失する原因は、5秒から8秒間の間は、脳に十分な酸素の量が残留しています。そして、血管を通って血流が供給されないと、意識が失われます。

そのことを論じた論文がありますか。

アメリカのロッセン博士他の論文があります。

資料3(調書末尾に添付)を示す

ロッセン博士の論文を示します。今、左側に示されているのが、英語の原文です。その右側が、日本語の翻訳です。これが、今、あなたのおっしゃった、ロッセン他の論文ですか。

そうです、この研究です。

論文のタイトルは何といいますか。

「ヒトにおける急性脳循環停止」です。

ロッセン他が行った実験の内容を説明いただけますか。

ロッセンと彼の共同執筆者たちは、首の周りに巻いて圧力を掛ける機械を発明しました。この実験のために、100人以上の有志の人たちを募って、その人たちが何秒後に意識を消失するか、そして、EIAAGと呼ばれる反応がいつ起こるか、脳の血流の異常ですね、これを調べました。

今、説明の中にあった首に巻く機械というのは、どういうものですか。

それは、血圧を測る機械に似ています。

もう少し説明してもらえますか。

お医者さんで血圧を測るときに、空気によって圧迫して、腕を圧迫して、そして、血圧を測りますね。そして、血圧を測る場合も、動脈の血流が止まるまで空気を入れて、腕を圧迫するわけですが、それと同じようなことです。

それを、首に巻くようにしたということですか。

ロッセンは、大変早く空気が入って血流が完全に止まるような機械を発明したので、すぐに血流を止めることができました。

そのロッセンの実験結果から、どういうことが分かりましたか。

被験者たちは椅子に座った状態で、で、実験をする人たちが目の前で指を動かして、その指に目の動きがついてくるかどうかを見たんです。そして、ロッセンは、いつ、その指の動きに目がついてこれなくなるかっていう時間を測ったんです。そして、目の動きがついてこれなくなった時点から、1秒後に被験者たちは気を失って、首が、前とか後ろにうなだれる状態になりました。そして、その掛かった時間が、ストップウオッチによって測られたわけです。

ロッセンの結論は、どういうことになりますか。

この実験が示す結果は、血流が止まってから、5秒から8秒の後で、意識が消失するということが分かりました。

図5(調書末尾に添付)を示す

ただいまの証言を明確にするために、弁58号証の520ページ、その和訳の10ページの図を示します。この図は、どういうものですか。

この図が表してるものは、血流が止まってから、何秒後に、目の動きが指の動きについてこれなくなるかっていうことを示しています。

この表によって何が分かるか、もう一度、指し示しながら説明していただけますか。

横の軸が、4秒から10秒まで時間を表しています。そして、上が被験者の数です。そして、早くて4秒後に、被験者の目の動きが指の動きについてこれなくなるということが分かります。そして、それが10秒まで測られています。その値っていうのは、被験者によって、人によって違うわけです。そして、大多数の人が、5から8秒の間に、目の動きがついてこれなくなっています。

その棒で言うと、どの部分になりますか。

それは、今、初めの棒が30人以上、次が20人、そして次が。

初めというのは、一番高い棒ですね。

そうです。そして、一番、今、指し示した、一番高い棒が、4秒、そして、その1秒後に、意識が消失しているということです。

裁判員及び被害者参加人の退廷

今、示された図5の説明をやっていただきました。この図の意味は、多くの人は、5秒から8秒の間は意識があるけども、それ以降は意識を失うということですね。このロッセンの実験は、絞首刑そのものの実験ではありませんが、絞首刑にも当てはまりますか。

ええ、使えます。というのは、絞首刑の場合でも、全ての血管が、すぐに、瞬時に絞められて、血流が止まるということが起こり得るからです。それが起こった場合には、ロッセンの結果を使うことができます。

では、意識があったこの5秒から8秒の間に、受刑者は苦痛を感じるのでしょうか。

はい。この間、受刑者は意識があり、もちろん、そういうことですから、苦しみを感じます。

どういう苦痛を感じるのでしょうか。

二つの苦しみがあると思います。一つ目は、喉を圧迫することによって生じる苦しみです。もう一つは、首に非常にひどい損傷が生じる苦しみです。

喉が絞められることによる苦しみというのは、どういうものか説明していただけますか。

初めの方ですね。

はい。

その圧迫によって、神経が圧迫されるので、苦しみを、痛みを感じるわけです。

2番目の痛みは、どういうことでしょうか。

二つ目の痛みは、絞首するロープによって首に生じる傷が起こす痛みです。

ところで、このロッセン他の論文が信頼に値すると言える根拠は何でしょうか。

二つの理由があります。一つ目の理由は、この論文が大変信用がおける科学の雑誌に投稿されて発表されているということです。このような雑誌で発表されるまでには、鑑定する学者たちのコントロールが、チェックが何度も入ります。もう一つの理由は、他の科学者、学者たちによって、このロッセンの論文が、何回も、内容が正しいということが証明されているからです。例えば、絞首を研究している研究グループは、ロッセンと同じ研究結果に至りました。最近の研究で、14例の絞首の例が研究されました。この調査されたうちでは、7秒から13秒の間、意識が喪失されるまでに掛かるという報告結果があります。

その7秒から13秒までの間、意識があるというのは、どうやって、その研究で分かったんですか。

これは、ビデオで、その様子が撮影されていました。そして、そのビデオを見て、そういう結論に至ったのです。

ところで、ロッセンの論文は、頚動静脈が完全に圧迫されて、脳への血流がなくなった場合について扱ったものですね。

そうです。

絞首刑の場合、頚動静脈は、常に完全に圧迫されるのでしょうか。

いえ、いつもではありません。それは、絞首するロープの結び目が、首のどこにくるかによって違ってきます。

結び目の位置がどういう場合だったら、どうなるということでしょうか。

そういうことです。

じゃなくて、結び目が、首の、例えば横にある場合は、どうなるんでしょうか。

完全な、頚動静脈が完全に圧迫されるためには、絞首のロープがシンメトリーに、左右対称でなければなりません。結び目が片方に偏ってるときは、結び目の反対の方に荷重な圧迫があり、結び目と同じ方が緩くなる場合があります。そのときは、そこから、血流の一部が脳に達することができるということです。

その場合は、どういうことが起こりますか。

そうすると、意識を失うまでの時間が格段に長くなります。そして、その間に、苦しみを感じることができるわけです。

どうして、意識を失うまでの時間が長く掛かるわけですか。

それは、部分的な血流が、脳に新鮮で新しい血を送って、それによって、酸素が脳に供給されるから、だから、意識が長く続きます。

結び目が横にあるときは、血流が完全に止まらないから、脳に血液が供給されるということですね。

そういうことです。

頚動静脈が完全に圧迫されることがない原因が、他にありますか。

ええ、解剖学的には、特性によって、首に、より強い圧力をかけなければならないような人がいるとすれば、そういうときは、頚動静脈が完全に圧迫されることにはならない。

解剖学的な特性というのは、どういうことですか。

解剖学的に見て、血管が通常の人とは違うような通り方をしてる人がいます。そういう人では、完全な圧迫が起こらない場合があります。

それから、頚動静脈が完全に圧迫されない場合として、結び目の位置がずれるっていうことは、落下中にずれるっていうことはありますか。

はい、そういうことはあるかもしれません。また、縄が絞まる段階で、いがむということもあり得ます。

では、頚動静脈が、圧迫はされたが、完全には圧迫されなかった場合には、受刑者が意識を消失するまでには、どれぐらい掛かりますか。

具体的に、それを完全に予見することはできません。というのは、どのぐらいの量の血流が血管を通って脳に供給されるか分からないからですが、意識のある時間は、数分に及ぶかもしれません。

以上の結論としまして、絞首刑における死因の1の場合、「頚動静脈の圧迫によって起こる脳に酸素が行かなくなる状態」の場合、受刑者は、瞬時に意識を失うことはなく、また、意識を消失するまでの間に痛みを感じ得るということですね。

そうです、合ってます。

次に、絞首刑の死因の2番目、「咽頭の閉塞によって起こる息が出来なくなる状態」の場合についてお尋ねします。受刑者が落下して、綱が絞まってから、受刑者が意識を消失するまで、どれぐらいの時間が掛かるんでしょうか。

それを完全に予見することはできませんが、平均的な人では、窒息によって意識を消失するまでに、平均的に一、二分掛かります。

その一、二分の間は、受刑者は、痛みを感じるんでしょうか。

はい。一つには、絞首のロープによって生じる首の傷からの痛みを感じます。そして、もう一つは、窒息による苦しみを感じます。

ということは、絞首刑の死因の2番目の場合も、受刑者は、落下して縄が絞まった瞬間に、意識を消失するわけではないし、その間に痛みも感じるということですね。

そうです。

では、死因の三つ目、「頭部離断」の場合についてお尋ねします。頭部離断が起こった場合は、頭と胴が、体が離ればなれになってしまいますから、この場合は、瞬間的に意識を消失するんでしょうか。

ええ、これを、学術的に、科学的に意見が一致していない点です。というのは、これを後から証明することができないからです。確認することができないからです。すぐに意識を喪失するかどうかは、脳の損傷の程度にかかっています。

ということは、結論としては、すぐに意識を失うかどうかは、医学的、科学的には分からないということですか。

はい、この質問に対しては、具体的に、はっきりと答えることができません。

次は、絞首刑の死因の4番目、「延髄の圧迫ないし損傷を伴う椎骨骨折」の場合についてお尋ねします。この場合は、受刑者が落下して綱が絞まってから、受刑者が意識を消失するまで、どれぐらいの時間が掛かるのでしょうか。

脊髄の損傷の程度にかかっています。脊髄の損傷が延髄に近いような高い部分で起こったときは、意識の消失がすぐに起こります。

そうでない揚合は、どうなりますか。

その脊髄の損傷が、体の下の部分で起こった場合は、全身まひが起こって、受刑者は苦しみを感じます。

ということは、絞首刑死因め4番の場合は、ほぼ瞬間的に意識を消失する場合もあれば、すぐには意識を消失しない場合もあるということなんですか。

そうです。

その違いは、延髄が重い損傷を受けるかどうかによって変わるっていうことですね。

そうです。

それから、絞首刑の死因の5番目、「迷走神経損傷によって起こる急性心停止」についてです。この場合は、受刑者は落下して、綱が絞まってから受刑者が意識を消失するまで、どれぐらい掛かるのでしょうか。

医学的には、意識がある状態は、大体10秒から12秒続きます。

どうして、意識がある時間が、10秒から12秒あると言えるんですか。

脳が酸素のリザーブをなくして、そして、意識がなくなるまで、これだけの時間が掛かるということです。

ということは、この場合も、受刑者は、縄が絞まってから瞬間的に意識を消失するというわけではないのですね。

そのとおりです。

次に、受刑者の身体に損傷が起こる場合についてお尋ねします。まず、頭部離断の場合ですけども、頭部の離断は、常に完全に起こるのでしょうか。

いいえ、違います、そうじゃありません。

常に完全に起こるわけではないということは、どういうことが起こるということになりますか。

あらゆる段階における損傷が可能です。それは、一番軽いものは、首の皮の軽い傷、そして、筋肉が裂け、そして、血管が裂け、そして、脊椎が折れます。そして、最後に、一番強いものが残るんですが、それは、首の皮です。

一番強いのが首の皮だとすると、首の皮以外の部分が全部断裂して、首の皮だけが完全に残ってるということはあるんですか。

はい、そういうことは起こり得ますし、そのことに関する研究が、既に発表されています。

その場合は、見た目は、外見上は完全に見えるわけですか。

首は、ちょっと伸びてるように見えますけども、内部がどう起こっているのかというのは、解剖しないと分かりません。

ということは、仮に解剖した場合に、首の皮だけがつながっていて、内部が完全に切れている場合を見付けることができるということですか。

そうです。

完全に頭部が離断するのではない場合としては、内部だけが離断してる場合に限られますか。

ええ、その概念は同じです。概念の内容は同じです。

例えば、右半分だけが切れるというふうなことはあるんですか。

それも可能です。

ということは、不完全な頭部離断には、2種類あるということですか。皮膚は完全に残ってるけども、中が完全に切れてる場合と、それから、皮膚の一部も内部組織の一部も切れているけれども、一部がつながっているということですね。

もし、首の皮膚の一部が裂ければ、すぐに、大抵の場合、完全に首は切れてしまいます。そして、内部の離断がどの程度起こるかっていうのは、程度が違います。いろんな程度があります。

不完全な頭部離断が起こった例について、何か御存じですか。

ええ、幾つかの事例を知っています。最近では、2008年に、ハンガリーでそういう事例が報告されました。そして、日本からは、石橋無事という人の研究を知っています。

資料4(調書末尾に添付)を示す

その石橋無事の研究論文を示します。この画面の右側が、もとの日本語の論文です。左側が、それを英語に訳したものです。ラブル博士には、この左側の英文を読んでいただきましたね。

はい。

これは、頚部の損傷について、英語に訳したものです。首の部分ですね。これには、どういう例があるというふうに書いてありましたか。

石橋無事博士は、14の絞首で死んだ例を取り上げて、そのうちの10例、首の組織を調べました。そして、その10例のうち9例で、非常に甚大な損傷が首の組織にありました。そして、その中には、内部離断というものも含まれていました。

ということは、我が国、日本でも、内部離断が起こっている例はあったということですね。

はい、幾つかの例があったと思います。

それでは、この五つの死因が、それぞれ、どれぐらいの確率で起こるものなのかについて説明していただきたいと思います。まず、最初に、死因の4番目について取り上げたいと思います。というのは、先ほどのラブル博士の説明では、延髄が重大な損傷を受けた場合には、瞬間的に意識を消失するというふうにおっしゃっていたからです。その4番の延髄の圧迫ないし損傷を伴う椎骨骨折というのは、どれぐらいの頻度で起こりますか。

この死因は、とてもまれにしか起こりません。

どうして、まれにしか起こらないのでしょうか。

二つの学術論文があります。一つは、リック・ジェームズという人の学術論文で、ここでは、34例中に7例で椎骨骨折が起こっています。そして、石橋無事博士の研究があります。彼は、10例中、二つの例で、椎骨の骨折を確認しました。

そのような椎骨骨折が起これば、必ず延髄の圧迫は起こるのでしょうか。

いいえ、いつもではありません。

椎骨の骨折に伴って、延髄が損傷を受けたり圧迫されたりするというのは、どれぐらいの頻度で起こるんですか。

そのことをはっきりと答えることができません。学術的な結果が出ていません。結論が出ていません。

少なくとも、椎骨骨折が起こる確率は低いし、それに伴って、延髄が圧迫されたり、損傷を受けるということは、少ないということですね。

それは、正しいです。あなたのおっしゃったことは正しいです。事故の調査によって得られた結果も、この結果と一致しています。そして、その場合、椎骨骨折が起こっているときでも、延髄が傷付いてない場合があります。

椎骨骨折が起こっても、延髄が傷付いていない場合として、例えば、椎骨の2番目や3番目が骨折する場合っていうのはありますか。C2やC3の高さで脊髄が損傷を受けた場合は、どういうことが起こりますか。

この高さで脊髄の損傷が起こると、首より上の部分以外の体の全身がまひして、体が動かなくなります。

ということは、延髄を圧迫したり、損傷したりしなくても、全身のまひが起こる場合があるということですか。延髄の損傷や圧迫が起こらなくても、全身のまひが起こる場合があるということですか。

そうです。

全身がまひしている場合というのは、手や足を動かすことはできませんね。

はい、その受刑者は、外から見ると、まるで死んだように見えます。動けないので、死んだように見えます。

でも、首の途中で損傷を受けるから、目を開いたりはできるんじゃないですか。

はい、視覚もありますし、聴覚もありますし、口を開いたりもできると思います。

しゃべることはできるんですか。

絞首のロープがきつく絞まってるときには、息を吸ったり吐いたりできないので、しゃべることができません。

ということは、我が国の絞首刑では、事前に、布が頭部にかけられます。そうすると、目を開けたりしていても、誰も気付かないということがあるんじゃないですか。

そうです。

ということは、首から下は全く動かずに、首から上は布で覆われているので、その人は、全く死んでいるように見えるかもしれないっていうことですか。

そうです。

それから、次に、絞首刑の死因の5番目、「迷走神経損傷によって起こる急性心停止」についてお尋ねします。これは、どのような頻度で起こるのでしょうか。

これもまた、非常にまれにしか起こりません。

どうして、非常にまれにしか起こらないと言えますか。

私は、法医学者として、今まで、250名から300名の絞首によって死んだ人の遺体を調査してきましたけども、そのうちで、5番目の要因によって死んだ人は、2例しか見つかりませんでした。

次に、絞首刑の死因の3番目、「頭部離断」についてお尋ねします。絞首刑で頭部離断が起こる確率は、どのようなものでしょうか。

具体的な数字や、はっきりとした予見をすることはできません。

統計があるかどうか、聞いたことがありますか。

いえ、聞いたことがありません。

頭部離断の報告例は、聞いたことがありますか。

はい、読んだことがあります。

ところで、かつてイギリスでは、絞首刑の執行の際に、落下表と呼ばれる表が用いられていたということですが、落下表とはどのようなものでしょうか。

その表によって、受刑者の体重と、絞首に使われるロープの長さをコントロールしました。

どうして、受刑者の体重とロープの長さを一覧表にしたのでしょうか。

何のためにこの表を作ったのか、はっきりしたことは分かりませんが、多分、全ての受刑者が、いろいろな体重の受刑者が、皆、同じ程度の力が首にかかるようにと、この表を作ったんだと思います。

どうして、そういうことをする必要があるのでしょうか。どうして、同じような力がかかるようにする必要があるのでしょうか。

それには、二つの理由があります。一つは、頭部離断を防ぐためです。そして、もう一つの理由は、その力が、ちょうどいいぐらいの力で、脊髄を損傷して、椎骨を骨折させて、脊髄を損傷させるのに十分な力となるように、この表を作ったんだと思います。

そういうふうに推測されるっていうことですね。

そうです、私の推測です。

さて、本日の証言の初めでも少し触れましたが、あなたは、ある頭部離断の例について詳しく研究されましたね。

そうです。

その研究の内容について説明していただきたいのですが、まず、研究されたのは、どのような事件ですか。

それは、ある男性が、小屋の中で首つり自殺をした事例でした。その際に、彼が使ったのは、絞首のロープが非常に長かったので、長さが長かったので、頭部離断が起こりました。

自殺の例ですね。

そうです。

その自殺の場所は、建物の中ですか、外ですか。

外で起こりました。彼は、家のはりにロープをくくりつけて、ベランダから飛び降りたんです。

その事件をきっかけに、どのような研究をされたんですか。

その事件の研究に続いて私たちがしたことは、どのぐらいの力がかかれば、頭部離断が起こるかということを調べました。それに加えて、私たちは、首のいろんな部分の組織を取って、それを機械にかけて、生体力学的に、どのぐらいの力に頼るかということを調べました。そして、全体的な結果として得たのは、1万2000ニュートンの力がかかると、頭部離断が起こるという結論に達しました。

今の説明の中で、まず、頚部、首の部分のどういった組織について調査をされたんですか。

私たちは、首の皮、そして、筋肉組織、血管組織、そして、椎骨を、生前に、医学の発展のために献体をしたいという意思を示した人の遺体から取りました。

そういう組織を取って、実際には、どういう実験をするんですか。

それらの組織を生体力学的のための機械にかけて、引っ張りの強度を調べました。その組織が引っ張りによって裂けるまで、それを続けました。

一番、引っ張る力に対して強かったのは、どの組織ですか。

皮膚が一番強かったです。

皮膚は、例えばどれぐらいの力で裂けるのですか。

1センチメートル四方当たり、150ニュートンの力まで耐えることができました。

他の組織は、どうですか。

例えば、喉の両脇にある筋肉組織は80ニュートン、そして、頚椎は1000ニュートンまで耐えました。

例えば、私の首の周りは40センチぐらいありますけれども、40センチぐらいの首の周りの人の場合は、どれぐらいの力の強さで皮膚が離断しますか。

頭ですか。

いや、首の皮膚です。

首の皮だけの話でしますと、首の周りが40センチですから、それに150ニュートンを掛け合わせると、6000ニュートンということになります。

完全に頭部が離断するのには、どれぐらいの力が必要ですか。

平均的に、大体1万2000ニュートンという結論になりました。

では、例えば、私に1万ニュートンの力がかかると、どういうことが起こりますか。

1万ですか。

はい。

その場合には、頭部離断は、多分、起こりません。

だから、どういうことが起こりますか。

首の内部組織に、著しい損傷が起こります。例えば筋肉組織に損傷が起こりますが、皮の組織は残るでしょう。

首の内部だけ離断するっていうことですか。

それが起こることもあります。

完全な頭部離断が起こる1万2000ニュートンというのは、どれぐらいの力を言うんですか。

ニュートンというのは、力の強さを表す単位で、1万2000ニュートンっていうのは、約1200キログラム重、1.2トンの強さです、の重さに相当します。

ということは、例えば私の首に1.2トンの重りを、加速度をつけずにぶら下げたっていうような場合ですか。

そうです。首を固定して、下から1.2トンの力で引っ張ると、頭部離断が起こります。

それから、次の質間ですが、2メートルぐらい落下させるロングドロップ方式の絞首刑において、受刑者に頭部離断が起こるかどうか、予測することはできますか。

前もって予見することはできません。

どうして、予見することはできないんでしょうか。

なぜ予見できないかというと、非常にたくさんの要素が加味されなければならないからです。一番重要なのは、絞首のロープの長さと受刑者の体重ですけども、それ以外にも、ロープの性質だとか、絞首の種類、絞首のやり方、また、その受刑者の身体的な特徴などが、要素として加味されなければならないからです。

身体的な特徴というのは、例えばどういうことですか。

例えば性別によって、男性であるか女性かによって変わってきますし、年齢によっても違ってきます。そして、さっき言った150ニュートンという、1500ニュートンでしたっけね。

全体を1万2000で、皮膚は150です。

150ニュートンという数値も、真ん中の値であって、平均値であって、その上下することがあるわけです、人によって。

今、様々なファクターを挙げてもらいましたけれども、それらのファクターを考慮に入れて、表を作ればいいんではないでしょうか。

なぜなら、この要素を具体的に言うことができないのは、その要素が時間によっても変わってきますし、全てを前もって言うことができないからです。

とすると、ある受刑者について、絞首刑を執行した場合に、頭部離断が起こるかどうかは予測できないということですか。

そのとおりです。

あらかじめ、頭部離断が起こらないように調整することはできないんですか。

できません。

ということは、日本の絞首刑でも、完全な頭部離断が起こり得るということですか。

その可能性があるというだけではなくて、起こり得る、十分起こり得ると言うことができます。

ところで、あなたの研究と似た研究をされているイギリス人の学者を御存じですか。

この問題、正にこの問題について、生体力学的な研究をしたノークス教授を知っています。

そのノークス教授が、絞首刑の執行において、どのようなことが起こるかを、ダミー人形を使って実験した映像があります。これは、イギリスのBBCというテレビ局のホライズンという科学教育番組で撮影されたものの一部です。落下距離が絞首刑にどのような影響を与えるかを分かりやすく説明していますので、その番組の一部を映写した上で、あなたの御感想を教えていただきたいと思います。

異議申立て

検察官

この証人尋問で、これを示されるというお話は事前にお聞きしていなかったんですけれども、証人自身が、作成されたものでも実験されたものでもないものを、ここで示されるということには異議がございます。

弁護人

もともとこれは、この法廷において上映する予定のものでしたし、しかも、ラブル教授も、もともと御存じの映像ですので、検察官の異議には理由はないと思料いたします。

裁判長

異議申立棄却決定

弁護人

弁証拠番号64のDVD「hanging experiment (絞首刑実験)」を再生する

今、上映した映像について、どう思われましたか。

この実験では、一つの要素しか変更されていません。それは、ロープの長さです。しかし、実際には、人によって、もっといろいろなファクターがあるわけです。この実験では、二つの全く同一のダミー人形が使われていますが、それでも、これだけ大きな違いが出たわけです。

最後に、ノークス教授が、変数が多すぎるので、正確な落下表を作ることができないという趣旨のことを言ってましたけど、その点はどう思いますか。

私も、全く同じ考えです。

ということは、正確な落下表を作り、それに従って絞首刑を執行して、頭部離断を防ごうとしても、それはできないということになりますか。

そのとおりです。

でも、頭部離断を防ぐためであれば、首に働く力を弱くすればいいわけですから、あなたの研究からすると、落下距離を短くするとかすれば、頭部離断は防げるのではないでしょうか。

ええ、そうですけども、そうした場合には、受刑者が、より長い時間、苦しみながら死んでいくという可能性が高くなります。

絞首刑に死因が五つありますけれども、その死因のうちの3番目を防ごうとすると、1番目や2番目の可能性が高くなるということですか。

ええ、それは、自動的にそういうことが起こります。

ほぼ瞬間的に意識を失い、しかも、頭部離断が起こらないような絞首刑を執行することはできないのでしょうか。

外部から、それをコントロールすることはできないです。

では、古畑鑑定についてお尋ねします。あなたは、英語に訳した古畑鑑定を読まれましたね。

はい、それを読みました。

資料5(調書末尾に添付)を示す

それの、まず、古畑鑑定の原文を示します。これを読んでみます。「それ故、頚部に索条をかけて、体重をもって懸垂すると(縊死)、その体重が20キログラム以上あるときは左右頚動脈と両椎骨動脈を完全に圧塞することができ体重が頚部に作用した瞬間に人事不省に陥り全く意識を失う。それ故定型的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方であるということは、法医学上の常識になっているのである。(中略)」続きで、「絞殺が最も理想的に行われるならば、屍体に損傷を生ぜしめず、且つ死刑囚に苦痛を与えることがなく(精神的苦痛は除く)且つ死後残虐感を残さない点に於て他の方法に優っているものと思う。」、まず、この古畑博士の鑑定について、絞首刑における五つの死因のうちの、どれとの関係について述べたものだということが言えますか。

この鑑定書で考慮されているのは、1番目の死因、つまり、頚動静脈の圧迫によって起こる脳に酸素が行かなくなる状態についてしか考慮されていません。

2番から5番については、考慮されていないということですね。

そうです。

古畑博士は、血流を完全に止めることができると言っていますが、この点は正しいですか。

はい。これは、絞首のロープが、全くシンメトリーになっていて、両方の血管が同じように圧迫された場合には、可能です。

それは、結び目が、首の真後ろにある場合ということですか。

そうです。

結び目が、首の真後ろになく、左右対称でない場合は、どうなりますか。

その場合には、血管のうちの幾つかが開いてる状態で、そこから血流の一部が脳に達して、そして、意識のある状態が長く続くということになります。

ということは、ロープの結び目が左右対称になるような真後ろにあれば、血流はすぐに止まるけれども、そうでない場合には、血流はすぐに止まらないということですね。

絞首のロープがシンメトリーであって、結び目が頭のちょうど後ろにある場合でも、5秒から8秒間の間は意識が続き、その間に、苦しみを感じることができます。

定型的縊死という言葉は、首の真後ろに結び目があって、左右対称になっている場合のことですね。

はい。法医学の世界では、絞首に、定型と非定型のものがあるというふうに区別しています。定型の絞首は、絞首のロープがシンメトリーな状態で、結び目が。

シンメトリーっていうのは、左右対称ということですね。

そうです、左右対称で、結び目が首の真後ろに、頭の真後ろにあるということを言います。

古畑博士は、「定型的縊死は最も苦痛のない安楽な死に方である」と言っていますが、それは正しいですか。

この古畑博士の発言は、絞首刑という関係で言うと、正しくありません。

どうして、そのように言えますか。

なぜなら、高いところから落ちることによって、頚椎に損傷が起こり、首の組織にも甚大な損傷が起こるからです。そして、5秒から8秒間、意識のある状態が続きますので、その間に苦しみを感じる可能性があるのです。

最後に、改めてお伺いします。今、ある人について絞首刑が執行されようとしているとします。絞首刑では、具体的に何が起こるのでしょうか。

この問いには、医学的、学術的に、確実な答えを出すことができません。

何が起こるか、予測することはできないということですか。

誰もできません。

検察官

先ほど御説明のあった、この表にある「絞首刑における死因」と書かれている五つの死因ですが、これは、要するに、首を、ロープなどにかけて、体重をかけて首を絞めるという形の死亡の仕方の場合、全般に言えることということでよろしいでしょうか。

そうです。

縊死という言葉を使いますけれども、法医学の世界で、縊死という言葉を使われる場合の死因というのが、一般的に、この五つが考えられるということですよね。

そうです。

それは、一般的に、法医学の教科書などにも載っていることですよね。

そうです。

それから、証人は、絞首刑以外の死刑の方法についても、御研究されているんでしょうか。

いえ。

絞首刑の場合に何か起こるかは、最終的には、確実なことは全く言えないというお話でしたが、これは、人間の体は一つ一つ、それぞれが違うからだというふうに理解してよろしいんでしょうか。

人による特性の違いだけではなくて、ロープの性質、結び目がどうであるか、また、ロープが滑りやすい、絞まりやすいものであるかどうかなど、様々な要因があるので、予見できないわけです。

今言われたロープの性質だとか結び目だとか、ロープの滑りやすさ、こういったことはコントロールは可能ですけれども、人それぞれの皮膚の強さ、骨の強さ、そういったことについては、事前に予測することができないということではないんですか。

いえ、例えばロープの性質についても、完全に予見することはできないんです。一度、テストされたロープであっても、その後で性質が変わることもありますし、どのぐらい滑りやすくて、そのロープが絞まりやすいかということも変わってくるからです。

例えば薬物注射のような場合であっても、そのように、人、個人それぞれの体調の問題や、いろいろな様々な要因によって、予測できない部分というのは存在するんではないんでしょうか。

そうです。

裁判官

まず、あなたは、首つり自殺をした死体を検死したことは、何体ぐらいあるんですか。

自殺のときと、事故のときもありましたけども、大体250から300体ぐらいの遺体を検死しました。

そのうちで、いわゆるロングドロップ方式によって、自殺、又は事故に遭ったというものは、どれぐらいあったんですか。

はっきりとした数は分かりませんが、50から100だと言うことができます。

絞首刑にあった死体を検死したことはありますか。

いえ、したことありません。

あなたが経験した検死のうちで、どのような死因のものが一番多かったのですか。

この表の上から順番に、死因の多かった順に上から書いてます。

割合は、どれぐらいですか。

一番最後の一番下にあるのは、2例しか見たことがありません。そして、頭部離断は、六、七例、見たことがあります。で、脊椎の損傷は、骨折は、その間に位置しています。一番多かったのは、1番目と2番目の死因、そして、その組合せ、1と2の組合せによる死因が一番多かったです。

その頭部離断というのは、完全に離断したものは、どれぐらいあったんですか。

六、七例です。

裁判長

先はどのお話だと、定型的な絞首、要するに、シンメトリーで結び目が後ろの場合、一番基本的な死に至る経過としては、頚動静脈圧迫による酸素が行かない、あるいは、咽頭の閉塞によって息ができなくなる、これが基本である、それはよろしいんでしょうか。

はい、それが私の調査の結果で、一番典型的な死因ということになります。

首にかかるエネルギーいかんによっては、頭部離断、そういうことも起こり得る、そういうことでよろしいですか。

そうです、正しいです。

基本となるのは、ロープの長さと体重、そして、物理的なものも、それに絡み得る、そういうことでよろしいんでしょうか。

そうです。

日本人と欧米人では、一般的に体格がかなり違うと思うんですが、体重が重いほど頭部離断が生じやすい、それは間違いないことでしょうか。

そうです、それは正しいです。体重が増えると、首にかかるエネルギーの力が大きくなるからです。

皮膚の強さっていうのは、人種によって違うとか、そこら辺は、特に分からないんですか。

ええ、それについての研究を見たことがありませんが、言えることは、一人の人間の首の皮であっても、前の方にあるものは弱くて、後ろの方は強いというような違いはあります。

あと、首が絞まって、意識を失っていくときは、例えば柔道で落ちる、そのとき、あんまり苦痛を感じないということも聞いたことがあるんですが、それは事実とは違いますか。

はい、手で首を絞めた場合にも、意識を失うまでに5秒から8秒掛かります。それは、柔道と似ていると思います。

やっぱりその間、苦痛は感じるんでしょうか。

ええ。でも、その場合には、気分は悪くなりますが、首の柔らかい部分に傷が付かないんです。

要するに、傷が付くから苦痛を感じると。

そうです。

そこが一番、苦痛の大きな原因であるっていうことで。

そうです、ロングドロップのときに起こる苦しみです。

弁護人

日本人で頭部離断が起こった例について、知っていますか。

石橋博士の研究の内部頭部離断の例以外には知りません。

ちなみに、内部離断が起こった場合は、血管が切れてしまいますね。

そうです。

ということは、血液が血管からあふれるわけですね。

そうです。

その血液は、どこに行くんですか。

血は、首の組織の間中に広がります。そして、気管が切れている場合には、気管を通って、その血が、鼻や口から出てくることがあります。それは、石橋無事博士の研究に載っていたことです。

以 上

<資料1>

明治6年太政官布告第65号(絞罪器械図式)

明治6年2月20日

凡絞刑ヲ行フニハ先ツ両手ヲ背二縛シ紙ニテ面ヲ掩ヒ引テ絞架二登セ踏板上ニ立シメ次二両足ヲ縛シ次二絞縄ヲ首領二施シ其咽喉二当ラシメ縄ヲ穿ツトコロノ鉄鐶ヲ頂後二及ホシ之ヲ緊縮ス次二機車ノ柄ヲ挽ケハ踏板忽チ開落シテ囚身地ヲ離ル凡一尺空二懸ル凡二分時死相ヲ験シテ解下ス

The Death penalty by hanging shall be carried out as follows. Bind the condemned inmate’s wrists behind his or her back. Cover his or her eyes with a sheet of Japanese paper. Lead the inmate to the gal lows. Make the inmate climb the steps to the platform of the scaffo1d and stand on the trap door. Apply leg restraints. Put the noose around the inmate’s neck and fit it snugly around his or her throat. The iron ring through which the rope runs shall be at the base of the neck and shall be slid to draw the noose firmly. Pull the lever attached to the gear and immediately the trap door will be sprung and the inmate will fall below the platform. The inmate shall be hanged in the air about 30cm above the ground. After about 2 minutes have elapsed, the death of the person will be confirmed. The corpse shall be taken down and the noose unfastened.

<資料2>

明治6年太政官布告第65号(絞罪器械図式)

明治6年2月20日

およそ絞刑(絞首刑)を行うには、まず両手を背中で縛り、紙で顔面をおおい、引いて絞架(絞首台)に登らせて踏板の上に立たせ、次に両足を縛り、次に絞縄(先が輪になったロープ)を首に掛けて、その者の咽喉に当たるようにし、縄を輪にして留めている鉄鐶(鉄の輪)を頭の後ろに置いてこれを固く締める。

次に、歯車の柄を引くと踏板はすぐに開いて落ちて、囚人の体は地面から約30cm離れて宙づりになる。約2分が経過した後に死亡を確認して縄を解いて下ろす。

<絞首刑における死因(Todesursachen beim Erhängen)>

| 死因 Todesursachen |

説明 Erklaerung |

意識消失 Bewusstlosigkeit |

苦痛 Schmerzen |

身体の損傷 Verletsung des Koerpers |

その他 | |

| (1) | 頚動静脈の圧迫によって起こる脳に酸素が行かなくなる状態Sauerstoffmangel durch Kompression der Halsgefaesse |

|||||

| (2) | 咽頭の閉塞によって起こる息が出来なくなる状態 Ersticken durch Obstruktion der Luftwege |

|||||

| (3) | 頭哺離断 Dekapitation |

|||||

| (4) | 延髄の圧迫を伴う椎骨骨折 Wirbelfrakturen mit Verletzung der medulla oblonga |

|||||

| (5) | 迷走神経損傷によって起こる急性心停止Akuter Herzstillstand wegen der Verletzung des Nervus Vagus |

<図1>

<図2>

<図3>

<図4>

9 迷走神経(X)vagus nerve

<資料3>

Archives of Neurology and Psychiatry(1943) 50:510-528

ACUTE ARREST OF CEREBRAL CIRCULATION

IN MAN

LIEUTENANT RALPH ROSSEN (MC), U.S.N.R.*

HERMAN KABAT, M.D., Ps.D.

BETHESDA, MD.

AND

JOHN P. ANDERSON

RED WING, MINN.

Numerous investigations have been concerned with the effects of acute arrestof cerebral circulation in animals. The earlier workers1 studied the effects ofligation of the cerebral arteries. More recently, observations have been made onthe effects of temporary occlusion of the chief cerebral arteries2 and of temporary cessation of the heart beat.3 Using the method of occlusion of the chief cerebral arteries, Sugar and Gerard4 measured the survival time for different regions of the cat brain by the persistence of spontaneous action potentials. A careful study of the changes in function and structure of the brain of the cat resulting from temporary occlusion of the pulmonary artery was reported on by Weinberger, Gibbon and Gibbon.5 These methods involved one or another of the following complications: anesthesia; surgical procedures at the time of arrest of circulation in the brain; incomplete arrest of circulation as a result of failure to occlude the anterior spinal artery; arrest of circulation in vital organs outside the central nervous system, and —

ヒトにおける急性脳循環停止

神経学と精神医学紀要 50巻 510~528頁

ラルフ・ロッセン海軍少佐(外科学修士)、米海軍予備役部隊※

ハーマン・カバット、医学博士、学術博士、ベセスダ、メリーランド州

ジョン・P・アンダーソン、レッドウィング、ミネソタ州

※ミネソタ州、ヘイスティングス州立病院の前院長 ヘイスティングス州立病院、ヘイスティングス、ミネソタ州、およびアンダーソン生物学研究所、レッドウィング、ミネソタ州 出身。

動物における急性脳循環停止の影響に関して膨大な数の研究が行われてきた。より早期の研究者たち1は、脳の動脈を結紮した際の影響を研究した。もう少し最近になると、主要な脳の動脈の一時的な閉塞の影響2および心拍の一時的停止の影響に関する観察が行われた3。主要な脳の動脈を閉塞する方法を用いて、シュガーおよびゲラルド4は、自発的な活動電位の持続によって、猫の脳の異なる部位の生存時間を測定した。肺動脈の一時的閉塞の結果生じる、猫の脳の機能と構造の変化に関する注意深い研究が、ワインバーガー、ギボン、およびギボンによって報告された5。

<図5>

<資料4>

The findings of the cases reported by Dr. Ishibashi.

In all cases, about 2.4m falling height are supposed to be used according to decree No.65 in 1873 (ref.9).

(EC: Eyelid conjunctiva, LM: ligature Mark, NO: neck organs, OF: other findings, L: in length, W :in width, H: in height, D: in depth)

Case No.1

・46 Year-Old man (179.0cm, 58.3kg)

・EC : pale, no petechia